先日終了しました下記のワークショップにつき、当日の模様を簡略ながらご報告します。

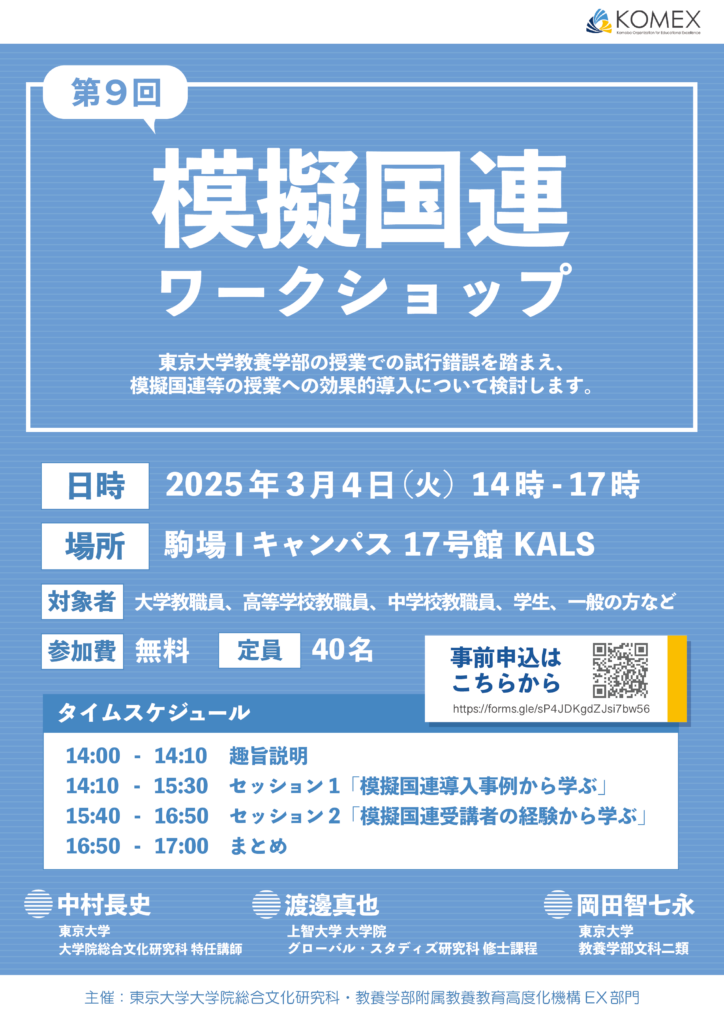

日時:2025年3月4日(火)14時~17時

場所:東京大学駒場Ⅰキャンパス17号館KALS

参加者数:30名

登壇者:

■ 中村長史(東京大学大学院総合文化研究科特任講師)セッション1・2

■ 渡邊真也(上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科修士課程)セッション2

■ 岡田智七永(東京大学文科二類)セッション2

1.目的

「学習者の学びを促すための模擬国連の授業への効果的導入について学ぶ」という目的のもと、より具体的には、下記の到達目標を定めました。

①模擬国連の教育手法としての特徴を説明できるようになる

(セッション1に相当)

②模擬国連の実施の手順を説明できるようになる

(セッション1に相当)

③模擬国連の授業への導入事例を踏まえて自身の授業・学習等に適した模擬国連をデザインできるようになる

(セッション1に相当)

④模擬国連受講者の経験を踏まえて自身の授業・学習等に適した模擬国連をデザインできるようになる

(セッション2に相当)

2.概要

【1】趣旨説明(14:00~14:10 )

ワークショップの目的や構成を確認した後、各人の参加動機をグループワークによって言語化していただきました。

【2】 セッション1「模擬国連導入事例から学ぶ」(14:10~15:30)

まず、ロールプレイを参加者の方々に簡易的に体験していただき、その意義や留意点についてグループワークを通して検討しました。その後、模擬国連の概要と東京大学教養学部の授業への導入例について授業担当教員の中村からお話しました。模擬国連を導入する目的(中村の授業の場合は、国際関係論の知識を使いこなせるようになることや、利害や価値観が異なる人々と合意を形成できるようになること)を明確化する必要があり、模擬国連はあくまでも手段であるという点を再確認する機会となりました。「模擬国連は学びのフルコース」だといわれることもある程学べることが多岐にわたる手法であるがゆえに、明確な導入目的を受講者にあらかじめ伝えたうえで実施する必要があるという点を特に強調しました。

セッション1の様子

セッション1の様子

【3】セッション2「模擬国連受講者の経験から学ぶ」(15:40~16:50)

セッション1では教員の観点から事例を紹介しましたが、セッション2では学生の観点から模擬国連を経験した感想について率直に話してもらいました。模擬国連から学んだことはもちろんのこと、大変であったことや、教員のサポートによって乗り越えられたことが具体的に挙げられたことで、導入に際して留意すべき点がより明確になったように思われます。

セッション2の様子

セッション2の様子

【4】まとめ(16:50~17:00)

まとめでは、本日学んだことや疑問に思ったことと、それを踏まえて翌日以降に各人の現場に持ち帰るものとを確認しました。

3.参加者の感想

参加者の方々からは、以下のような感想が寄せられました。一部抜粋します。

- 「模擬国連はフルコースであるがゆえに、あれもこれもとならないように、可処分時間、受講者の既有知識に応じて導入目的を絞りらなければならない」という言葉が印象に残りました。

- 登壇された学生さん達のお話がとても理路整然としていて、そこにも模擬国連の効果があらわれているかもしれないと思いました。

- 同じテーブルになった同じ教科の先生と帰り路も話し込み、意気投合しました。ネットワークづくりの場ともなりました。

お問合せ先

教養教育高度化機構 EX部門

dalt[at]kals.c.u-tokyo.ac.jp