駒場アクティブラーニングワークショップ「続・アクティブラーニングで生成AIを活用する:デザインプロンプトを作成しよう」(2026年3月18日開催)

投稿日:2026年2月18日

教養教育高度化機構EX部門では、学内の教員を対象として、授業でのアクティブラーニングの導入・実施を取り上げる「駒場アクティブラーニングワークショップ」を開催しています。

今回は、2023年度・2024年度に開催したワークショップに引き続いて、アクティブラーニングでの生成AIの活用をテーマとします。本ワークショップでは、生成AIの教育活用に先進的に取り組んでいる相模原市立中野中学校の梅野総括教諭をお招きし、「デザインプロンプト」を紹介していただきます。また、本学のアカウントで使用できる生成AIの使い方の説明などを行った後、参加者自身が自分の授業で使用できる「デザインプロンプト」を作成するワークに取り組みます。そして、作成した「デザインプロンプト」の体験や意見交換を行い、アクティブラーニングでの生成AIの活用を実践的に学びます。

すでに駒場アクティブラーニングワークショップに参加されたことがある方も、初めての方も、ぜひ奮ってご参加ください。

※本ワークショップでは、アクティブラーニング手法については紹介しません。手法などについて知りたい方は、以下の情報をご覧ください。

※チラシPDFはこちら

日時

2026年3月18日(水)13:30〜16:30

場所

東京大学 駒場Iキャンパス 17号館 2階 KALS

駒場Iキャンパスへのアクセス・キャンパスマップ:

https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/about/visitors/maps-directions/index.html

対象

東京大学の教員(非常勤講師含む)

定員

20名

※定員を超える応募があった場合は、抽選となります。

参加費

無料

プログラム

13:30 開会挨拶、趣旨説明

13:45 自己紹介、導入ワーク

14:00 事例の紹介(相模原市立中野中学校・梅野哲 総括教諭) ※質疑応答を含む

14:30 ミニレクチャ:アクティブラーニングの定義・実践ポイント

14:50 休憩

15:00 ミニレクチャ:生成AIの使い方

15:15 デザインプロンプト作成ワーク

15:45 グループでの共有、プロンプトの体験、意見交換

16:15 ふり返りディスカッション

16:25 閉会の挨拶

司会進行:中澤明子(EX部門・特任准教授)

※参加者数などによりプログラムに変更が生じる可能性がございます。

申込方法

以下のフォームより必要事項をご記入の上、ご登録ください。

https://forms.gle/eXZeBbJ3j1ywqfv5A

申込締切

2026年3月12日(木)23:59

連絡・注意事項

- 生成AIを使ったワークを行います。当日はパソコンを使いますので、ご自身でお持ちいただくPCか、会場の貸出しPCをお使いください。いずれの場合も、ECCSクラウドメールにログインできるようにご準備をお願いいたします。

- 部門ウェブサイトや刊行物などでの活動報告のためワークショップの様子を撮影いたします。参加者の表情等がわからないように撮影・使用いたしますのでご了承いただければと思います。

- ワークショップや教材の評価・改善、事業内容・成果の学内外・学会等での報告のためアンケート調査を実施いたしますのでご協力いただけますと幸いです。

- ワークショップにご参加される方による録音・録画はお控えくださいますよう、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ

教養教育高度化機構 EX部門アクティブラーニングチーム(担当:中澤)

dalt[at]kals.c.u-tokyo.ac.jp ※[at]を@に書き換えて送信してください

主催

東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属教養教育高度化機構 EX部門

教養教育高度化機構EX部門では、学内の教員を対象として、授業でのアクティブラーニングの導入・実施を取り上げる「駒場アクティブラーニングワークショップ」を開催しています。 今回は、参加者自身が自分の授業実践をふり返り、その上で授業をよりアクティブにする方策を考えるワークショップを開催し、本学教員・非常勤講師9名が参加しました。その様子をご報告します。

目的

参加者が自分の授業実践をふり返り、授業をよりアクティブにするための方策や解決策を検討することを目指して、授業実践における経験の可視化と意見交換・議論を行うことを目的としました。

内容

まず最初にワークショップの趣旨を説明しました。特に、コルブの経験学習モデルを紹介しながら、本ワークショップではふり返りと、ふり返った内容を意味づける機会を提供することを説明しました。

本ワークショップでは、ブロックを使ったワークを行うことにしていました。趣旨説明の後の自己紹介では、ブロックでの作品づくりに慣れるため、参加者は「4月から今日までの出来事で、印象に残っている場面」をブロックでつくり、その作品を説明しながら自己紹介を行いました。

次に、一つ目のワークとして、「授業で最も手応えを感じた場面」をブロックでつくり、グループで作品を見せ合いながら、どのような場面を作ったのか、どのような点で手応えを感じたのかを共有しました。その後、つくった作品について、なぜ手応えを感じたのか、うまくいったのかなどの理由や要因を考える時間をとり、グループで共有・議論しました。ワークショップ全体で議論内容を共有した後、休憩に入りました。

休憩後は、参加者は二つ目のワークに取り組みました。二つ目のワークでは、参加者は「授業で手応えがなかった場面」をブロックでつくりました。その後、ワーク1と同様に、作品の場面を共有しました。

それから、ミニレクチャを提供しました。「教える」ことと「学ぶ」こと、アクティブラーニングの定義やポイント、授業運営のポイントを説明しました。

ミニレクチャの後で、参加者は最後のワークに取り組みました。参加者は、二つ目のワークでつくった作品の場面をよりアクティブにする方法を、ワーク1やミニレクチャの内容を踏まえて考え、付箋に書き出しました。そして、考えた内容をグループで共有・議論し、ワークショップ全体でも共有しました。

最後にワークショップのふり返りを行いました。ワークショップを通じて新しく知ったことを考え、グループで共有しました。最後に講師からまとめを行ってワークショップを終了しました。

当日の様子と参加者の反応

ワークショップ後のアンケート(8名が回答)では、「本ワークショップは、今後の授業準備・実施に役立つと思う」、「本ワークショップで学んだことを自分の授業準備・実施で活用できると思う」(5. かなり当てはまる〜1. まったく当てはまらないの5件法で回答)について、参加者全員が「かなり当てはまる」と回答しました。

また、ワークショップを通して、「教えすぎないことの大切さ、そして環境ややり方を必要に応じて変えていくこと」、「活動の意義にどういう意義があるかを、教員自身が常に考え直す必要があるこということ。」などを学べたという記述が見られました。時間の都合で、他グループどうしの交流が少なかったことが、改善点として挙げられました。毎回、3時間のワークショップを行っています。3時間は一見長そうに思えますが、十分に議論するには短く、あっという間に終わってしまいます。今後のワークショップでも、十分な議論を行えるように気をつけていきたいと思います。

お問い合わせ

教養教育高度化機構 EX部門アクティブラーニングチーム(担当:中澤) dalt[at]kals.c.u-tokyo.ac.jp ※[at]を@に書き換えて送信してください

17号館にあるKALS(駒場アクティブラーニングスタジオ)は、2007年に設置されたアクティブラーニング教室です。可動式什器に加え、さまざまなICT機器などを備えており、アクティブラーニングの実施を支えています。また、KALSにあるICT機器を使うことで教材を開発することもできます。しかし、こうしたKALSの特徴や設備機材についてはあまり知られていません。

そこで今回、KALSの特徴や設備機材を紹介し、授業やその他の場面でどのように使用できるのかを体験していただけるセミナーを開催します。KALSを使用されたことがある先生、まだ使用されていない先生、授業やイベントの企画運営に携わられている職員の方々など、KALSに関心をお持ちであればどなたでも参加可能です。ぜひ奮ってご参加ください。

KALSウェブサイト:https://komex-ex.c.u-tokyo.ac.jp/kals/

日時

10月15日(水)12:10-12:55(開場 12:00)

場所

駒場Iキャンパス17号館2階KALS(駒場アクティブラーニングスタジオ)

https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam02_01_16_j.html

対象

東京大学の教職員

定員

30名

参加費

無料

プログラム

12:00 開場

12:10-12:25 KALSの概要説明@KALSウェイティングルーム

12:25-12:55 スタジオでの機材デモンストレーション&質疑応答@KALSスタジオ

※お弁当などをご持参いただければ、12:00-12:25の間で召し上がっていただくことが可能です。(スタジオは飲食不可、ペットボトル・水筒のみ可であるため12:25までです。)

申込方法

以下のフォームよりご登録ください。

https://forms.gle/PorzLRXqFpoaBNqg8

※お申し込み無しでもご参加可能です。

■注意事項

- お申し込み無しでもご参加可能です。人数の把握のため、可能であればフォームよりご登録ください。

- KALSウェイティングルームは飲食可能、スタジオはペットボトルもしくは水筒など密閉された容器の飲み物のみ飲むことが可能です。

- 部門ウェブサイトや刊行物などでの活動報告のためセミナーの様子を撮影いたします。参加者の表情等がわからないように撮影・使用いたしますのでご了承いただければと思います。

- ご参加される方による録音・録画はお控えくださいますよう、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ

教養教育高度化機構 EX部門KALS運営チーム(担当:中澤・宮地) kals[at]kals.c.u-tokyo.ac.jp ※[at]を@に書き換えて送信してください

主催

東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属教養教育高度化機構 EX部門

教養教育高度化機構EX部門では、学内の教員を対象として、授業でのアクティブラーニングの導入・実施を取り上げる「駒場アクティブラーニングワークショップ」を開催しています。

今回は、参加者自身が自分の授業実践をふり返り、その上で授業をよりアクティブにする方策を考えるワークショップを開催します。具体的には、参加者は自分の授業実践を想起し、ブロックを使いながら想起した内容を可視化し、ほかの参加者への説明と意見交換、ミニレクチャを聞くことを通して、よりアクティブにする方策を検討・議論します。

すでに駒場アクティブラーニングワークショップに参加されたことがある方も、初めての方も、ぜひ奮ってご参加ください。

*This workshop will be conducted in Japanese.

For this session, we will experimentally provide simultaneous interpretation services to enable participation in English. If you wish to participate in English, please indicate this on the form below.

Please note that as this is an experimental initiative, we may not be able to guarantee perfect quality.

※チラシPDFはこちら

日時

2025年9月10日(水)13:30〜16:30

場所

東京大学 駒場Iキャンパス 17号館 2階 KALS

駒場Iキャンパスへのアクセス・キャンパスマップ:

https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/about/visitors/maps-directions/index.html

対象

東京大学の教員(非常勤講師含む)

定員

20名

※定員を超える応募があった場合は、抽選となります。

参加費

無料

プログラム

13:30-13:45 開会挨拶、趣旨説明

13:45-14:05 自己紹介、導入ワーク

14:05-15:05 経験の可視化ワーク&共有

15:05-15:15 休憩

15:15-15:40 グループディスカッション

15:40-15:55 ミニレクチャ

15:55-16:15 グループディスカッション

16:15-16:25 ふり返りワーク

16:25-16:30 まとめ、閉会の挨拶

司会進行:中澤明子(EX部門・特任准教授)

※参加者数などによりプログラムに変更が生じる可能性がございます。

申込方法

以下のフォームより必要事項をご記入の上、ご登録ください。

https://forms.gle/3DL9FBf1gGcpvFD26

申込締切

2025年9月4日(木)23:59

連絡・注意事項

- 部門ウェブサイトや刊行物などでの活動報告のためワークショップの様子を撮影いたします。参加者の表情等がわからないように撮影・使用いたしますのでご了承いただければと思います。

- ワークショップや教材の評価・改善、事業内容・成果の学内外・学会等での報告のためアンケート調査を実施いたしますのでご協力いただけますと幸いです。

- ワークショップにご参加される方による録音・録画はお控えくださいますよう、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ

教養教育高度化機構 EX部門アクティブラーニングチーム(担当:中澤)

dalt[at]kals.c.u-tokyo.ac.jp ※[at]を@に書き換えて送信してください

主催

東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属教養教育高度化機構 EX部門

Ari Beserさん講演会~家族の歴史から見えるもう一つの世界史:記憶を未来へつなぐ / Family History Is World History – Keeping Memory Alive ~のお知らせ

投稿日:2025年7月22日

被爆80周年記念イベントとして、Ari Beserさんをお招きし、下記のとおり講演会を実施します。みなさまのご参加をお待ちしております。

=====================

- イベントタイトル:家族の歴史から見えるもう一つの世界史:記憶を未来へつなぐ / Family History Is World History – Keeping Memory Alive

- 日時:2025年7月26日(土)18:00-20:00

- 場所:東京大学 駒場Iキャンパス 21KOMCEE West 地下1階 レクチャーホール

- 使用言語:日本語・英語(英→日の逐次通訳有)

- 予約不要。定員200名。学外の方もご参加いただけます。

========================

【イベント概要】

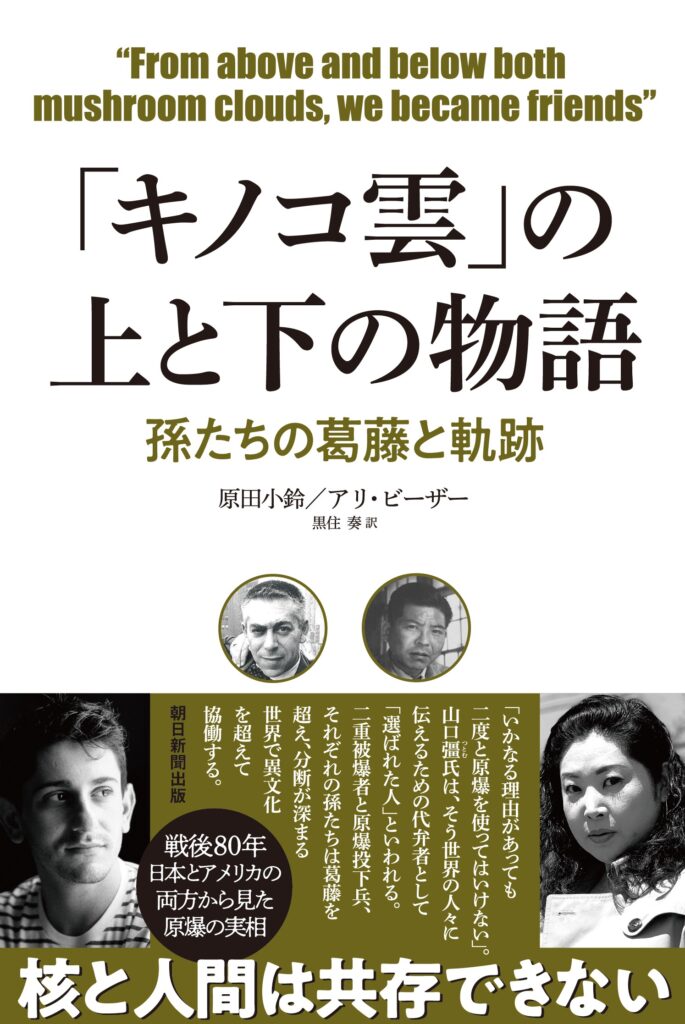

広島と長崎に原爆を運んだ爆撃機の搭乗員であった父方祖父と、在米被爆女性と親交のあった母方の祖父を持つというNuclear Familyに生まれたアリ・ビーザー(Ari Beser)さんを招いて講演会を行います。ビーザーさんは、自分のルーツと向き合い、多数の被爆者/被曝者にインタビューを行ってデジタルストーリーとして発表する中で、広島と長崎の二重被爆者である山口彊さんの孫、原田小鈴さんと出会い、その原田さんとの交流は『「キノコ雲」の上と下の物語』という本に結実しました。 講演会ではこれまでのビーザーさんの作品を解説付きで上映するとともに、原爆投下側となった祖父について、そして原田小鈴さんとの交流について、語っていただきます。

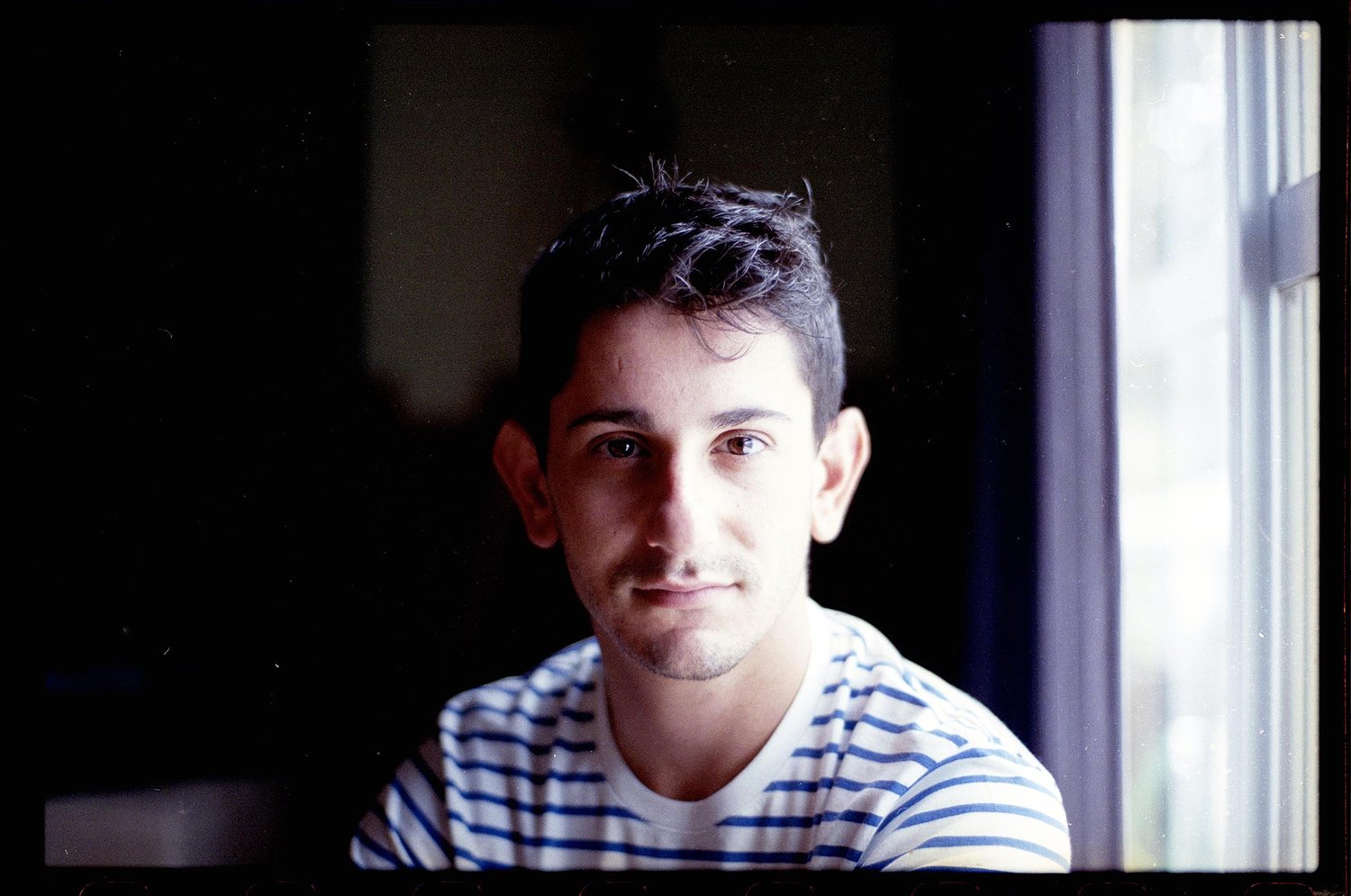

【講演者】Ari Beserさん

写真家・映像作家。1988年、米メリーランド州ボルティモアで生まれる。広島と長崎に原爆を投下した2機のB29に搭乗した唯一の搭乗員、ジェイコブ・ビーザー中尉の孫。2015年、トルーマン大統領の孫、トルーマン=ダニエル氏と共著で最初の著書The Nuclear Familyを出版。同年、フルブライト奨学金を受けてナショナル・ジオグラフィックの「デジタルストーリーテリング」フェローとして来日し、広島、長崎、福島の被爆者/被曝者を取材した。その後も頻繁に日本を訪れて取材とデジタル作品の制作・発表を続けている。

【参考文献】

原田小鈴 / アリ・ビーザー著

「キノコ雲」の上と下の物語:孫たちの葛藤と軌跡

朝日新聞出版、2025年7月7日発売

当日、会場に当書籍をご持参の方は、ビーザーさんのサインを受けていただけます。

【プログラム】

| 18:00 | 開会の辞・趣旨説明 三輪卓見(大学院総合文化研究科国際社会科学専攻博士課程:「平和のために東大生ができること」OBOG会会長) |

| 18:10 | アリ・ビーザーさん講演 |

| 19:25 | 質疑応答 |

| 19:55 | 閉会の辞 岡田晃枝(教養教育高度化機構Educational Transformation部門 特任准教授) |