2025年3月23日(日)に開催したワークショップ「東大生がつくるSDGsの授業」について、当日の模様を簡略ながらご報告します。

概要

東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属教養教育高度化機構EX部門では、高校生を対象としたSDGsに関するワークショップを2020年度より開催しております。2024年度Aセメスターに東京大学教養学部で全学自由研究ゼミナール/高度教養特殊演習「SDGsを学べる授業をつくろう」を開講しました。本ワークショップでは、この授業において特に優れた授業案を設計した学生が授業を実施しました。2020年度より毎年開催しており、5回目の開催となりました。これまでのワークショップはオンライン(Zoom)での開催でしたが、今回初めて対面での開催となりました。

プログラム

対面での開催であったため、駒場キャンパスの見学を含めたプログラムを実施しました。

13:00-13:30 駒場キャンパスツアー

13:30-14:00 趣旨説明(中澤明子 東京大学大学院総合文化研究科 特任准教授)

14:00-14:50 授業「さまざまな立場で考えるSDGs」(中山昊 教養学部1年)

14:50-15:00 休憩

15:00-15:40 ミニレクチャ(中村長史 東京大学大学院総合文化研究科 特任講師)

15:40-16:00 まとめ(中村長史)

授業の内容

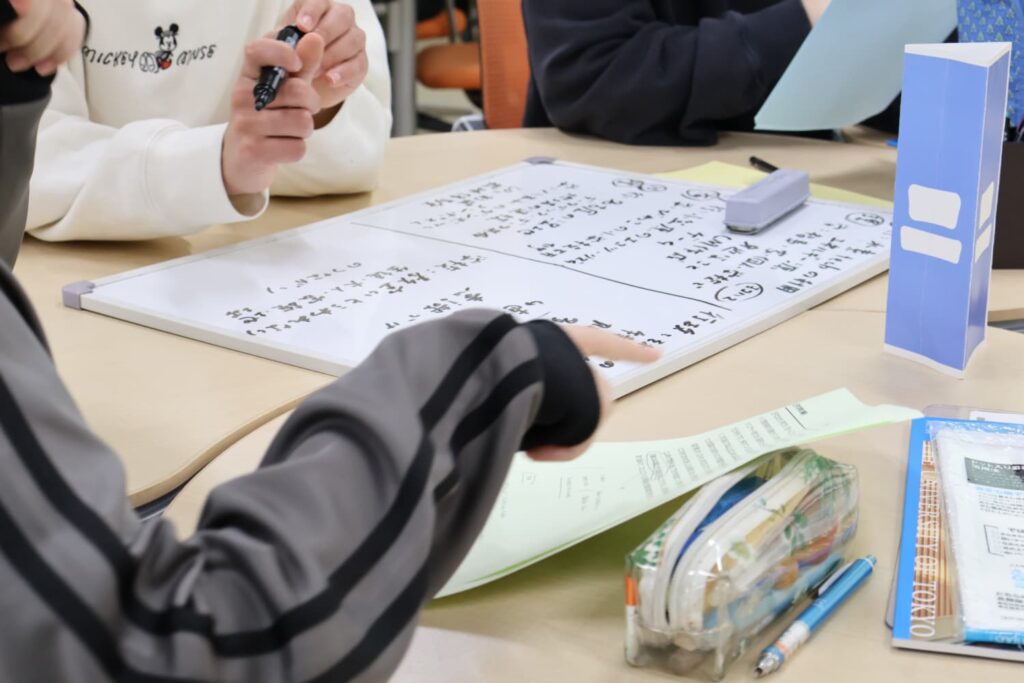

授業「さまざまな立場で考えるSDGs」は、高校生に「視野を広げてほしい」、「SDGsを身近に感じてほしい」という想いのもとで設計された授業でした。SDGsのうち目標13, 14, 15について学ぶこと、さまざまな観点でものごとを考えることが授業の目的でした。授業はジグソー法を援用した形で進められました。参加者には目標13の概要と事例(自治体、学校の取り組み)、目標14の概要と事例(自治体、学校の取り組み)、目標15の概要と事例(自治体、学校の取り組み)が書かれた3種類の資料のうち、いずれかが配布されました。

まず参加者は、同じ資料(目標が同じ)を持つ人たちどうしでグループになり、「行政:地域社会に住む人々をどのようにして巻き込むか」、「学校:他の学校でも実現可能か」という問いを意識して資料を読み、資料の内容で書かれていなかったことやわからなかったことをグループで確認しました。また、資料の目標に対して自分の学校や自治体で行われている取り組み・経験を共有しました。

その後、異なる資料(目標が異なる)を持つ人たちどうしでグループになり、自分が読んだ資料の事例を参考にしながら、「地域でできる自然の豊かさを守っていくための取り組み」について議論しました。議論した内容をグループごとに発表してもらった後、授業のまとめを行って終了となりました。

ミニレクチャ

全学自由研究ゼミナール/高度教養特殊演習「SDGsを学べる授業をつくろう」の担当教員の一人である、中村長史特任講師よりSDGsに関する模擬授業がありました。実際の授業でも扱ったSDGsの目標間の関係などについて講義がありました。

授業を行った学生の声

授業を行った学生に、授業を実施した感想を聞きました。

授業を行うのは初めてだったので緊張しましたが、皆熱心にワークに取り組んでくれて、授業を形にすることができたので、ほっとしました。もちろん、授業をコミュニケーションとして進めていくこと表情や様子を見ながら時間を調整して進めていくことの難しさも感じ、反省点もありました。一方で、今回はジグソー法という方法を取り入れて経験についても話してもらったのですが、様々なバックグラウンドの高校生に参加してもらえたので、「さまざまな立場で物事を考えられるようになる」という授業の目的は達成できたように感じます。ワークでは、僕も考えていなかったような素晴らしいアイデアや重要なポイントを考えて発表してくれたので、僕自身も色々と学びを得ることができました。今回の授業での学びを活かしてSDGs等について僕自身も考え続けたいですし、参加してくれた方にはこれからも関心をもってもらえればうれしいです。

お問い合わせ

教養教育高度化機構 EX部門 dalt[at]kals.c.u-tokyo.ac.jp