住 明正 Sumi, Akimasa

東京大学 サステイナビリティ学連携研究機構 地球持続戦略研究イニシアティブ統括ディレクター・教授昭和46年6月 東京大学理学部物理学科卒業 昭和48年3月 東京大学大学院理学研究科物理学専攻修士課程終了 昭和48年4月 気象庁東京管区気象台調査課 昭和50年4月 気象庁予報部電子計算室 昭和54年2月 ハワイ大気象学教室助手 昭和56年5月 気象庁予報部電子計算室 昭和60年4月 東京大学理学部地球物理学教室助教授 平成3年7月 東京大学気候システム研究センター教授 平成7年10月 東京大学気候システム研究センターセンター長を兼任(16年3月まで) 平成17年8月 東京大学サステイナビリティ学連携研究機構地球持続戦略研究イニシアティブ統括ディレクターを兼任 平成18年11月 東京大学サステイナビリティ学連携研究機構・教授(特任教授を兼任)

主著

- 1986:気象における予測、予測(朝日出版社)

- 1993:気候はどう決まるか(岩波書店)

- 1999:地球温暖化の真実(ウェッジ選書)

- 2007:さらに進む地球温暖化(ウェッジ選書)

参考資料

- 地球温暖化の真実(環境の世紀より)

- 住研究室ホームページ

- 異常気象と地球温暖化(JICE技術研究発表会の特別講演)

- 京都議定書が投げかけた課題

- TIGS モバイルサイト「みんなでエコトレ!」のサービス開始

Linking the lecture, you’ll be able to find the difference between your thought/the first impression and the fact comes from scientific surveys, researches and his speech. Maybe, you can find how to sustain good terms with your friends. We all hope you to learn about sustainability with us in this great opportunity.

(Report by Kitamura)

Linking the lecture, you’ll be able to find the difference between your thought/the first impression and the fact comes from scientific surveys, researches and his speech. Maybe, you can find how to sustain good terms with your friends. We all hope you to learn about sustainability with us in this great opportunity.

(Report by Kitamura)

今回講演していただく大倉紀彰氏が水俣病発生地域の「環境を切り口とした地域復興」を担当しておられるということで、水俣市が目指す「環境モデル都市」についてまとめたいと思います。

環境モデル都市

「環境モデル都市」とは「高い目標を掲げて、低炭素社会にしていくための先駆的な取り組みにチャレンジする都市」のことです。現在のところ全国で13都市が環境モデル都市として選定されています。(北九州市、京都市、堺市、横浜市、飯田市、帯広市、富山市、豊田市、下川町、水俣市、宮古島市、檮原町、千代田区) 各都市でさまざまな取り組みが行われていますが、ここでは水俣市が行っている取り組みを紹介します。水俣市の主な取り組み

- 環境ISOの推進

- エコショップ認定制度

- 地区環境協定制度

- 市民の森づくり

- ごみの減量、高度分別

- エコタウン

- 再生可能エネルギーの活用

- 環境学習都市づくり

環境ISOの推進

ISOとは国際標準化機構のことで、工業製品の国際規格を決めている国際機関です。その中で環境マネジメントシステムについての仕様を定めた規格が環境ISOと呼ばれています。水俣市では、水俣病の経験を教訓とし自然環境への負荷を減らすとともに、「環境モデル都市」の実現に向けた取り組みの強化を図り、地球環境の保全再生及び持続可能な社会の形成に関する地方公共団体の役割を積極的に担うために環境ISOを推進しています。ごみの減量、高度分別

現在水俣市ではごみを24種類に分別しています。またゼロ・ウェイストのまちづくりも目指しています。これは資源やエネルギーの無駄な浪費を抑制し、ごみを限りなくゼロにしていこうということです。再生可能エネルギーの活用

主に二つあります。 一つ目は地元資源を活用したバイオマスエネルギーの創出です。たとえば、柑橘類の搾りかすや間伐材、竹等からバイオエタノールを創出したりしています。 二つ目は新エネルギーの積極的活用です。太陽エネルギーや風力などの自然エネルギーの発電所を設置し、公共施設等で用いるようにしています。環境学習都市づくり

水俣病の経験を後世に伝えるとともに、水俣の海、山、川、人を介して地域の環境保全の大切さ、人としての生き方、地域の風土と暮らしを体験できるようにさまざまな取り組みを行っています。たとえば、みなまた環境大学では水俣病の教訓から生まれたまちづくりを現地で学ぶことができ、村丸ごと生活博物館では無駄のない暮らしを体験学習することもできるようになっています。 以上のように水俣市が「環境モデル都市」として行っている取り組みを簡単ではありますがまとめましたので、このことを頭の片隅において講演を聞いていただければと思います。参考URL

(文責:山下)

先日、磯部先生が話してくださった「東京大学のサステイナビリティキャンパス化への取り組み」の内容を大まかに復習したいと思います。

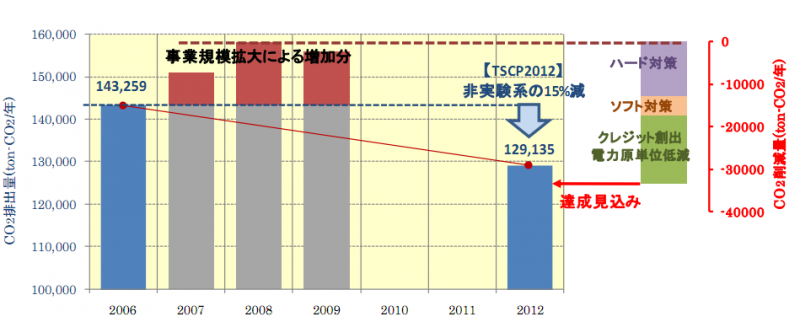

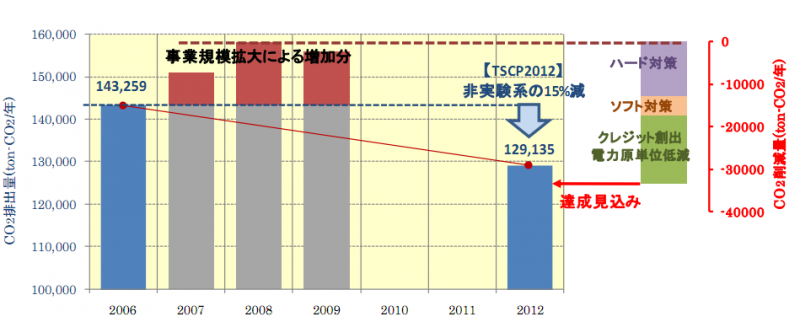

TSCPでは東京都環境確保条例を排出枠購入によらずに削減を達成することを目標としています。

対策を早期に実施する方が、東京都環境確保条例が求める平均の削減量に寄与が大きくなることから、TSCPではソフト面での対策を初期段階で徹底するとともに、各部局からTSCP促進費として光熱水費用の一部を上乗せ徴収して、各局のハード面でのエネルギー消費量削減対策に対する初期費用の一部に充当する仕組みを作ってハード面の対策の前倒しを促進しました。

ハード面の対策は実施する前にその有効性を検討する必要がありますが、大学においては異なる部屋であっても照明系は照明系でまとめるなどして配線が複雑になっているので、実際にそれぞれの部屋や機器がどの程度のエネルギーを消費しているのかを把握するのはとても困難です。

そのため、季節や時間帯に寄るエネルギー消費量の差からそれぞれの用途における消費量を推測することになります。大まかに言えば実験系3割、空調3割、照明2割、その他2割のエネルギーを消費しています。

このため全体の7割を占める非実験系での削減方法は一般にも応用可能ということができます。

上で述べたような計測の難しさをふまえてTSCPでは主に2つの異なるアプローチでハード面の対策を行っています。

1つは主に大型の機器を含む、多くのエネルギーを消費するシステムに対して短期計測でエネルギーの消費量をモニターして、より最適なシステムを構築して運用改善するという方法です。

もともと2台の熱源設備で運用していたシステムに対して、新館を設置したことに伴って1台増加で設置していたのですが、短期計測の結果2台の熱源設備を用いて熱を旧館と新館の間で融通させれば十分ということが分かり、最適化した結果冷房期間で約70tonのCO2の削減に成功した大型熱源設備の運用改善がこの方法を用いた例としてあげられます。

もう1つは台数が多いものなど、短期計測が困難なものに対して、ベンチマークを設定する方法です。

この方法は例えば個別の部屋の熱源設備(つまりエアコンなど)に対して適用されています。

一般にエアコンは定格能力に近い負荷で運用するほど成績係数が上昇する傾向があるので、部屋の広さに対して定格能力が大きすぎるエアコンはエネルギーをより多く消費してしまいがちです。

このため全ての部屋の熱源設備の実態調査を行って、その結果に基づいて床面積あたりの機器容量原単位に対して上限を設定し、高効率機器への更新による効率向上分をさらに増加させるようにしました。

以上のようなハード面の対策の他に、全部局から教職員を1名ずつTSCP-officerとして選任して意識啓発活動の推進役としたり、全建物に共通して対策可能な空調の設定温度や共用部分の照明の間引きなどを依頼したり、意識啓発用のポスターのアイデアを学生に募集したりなどといったソフト面での対策も進めています。

以上のようなソフト、ハードの対策等の結果、TCSP2012の目標である、非実験系のCO2排出量15%削減は達成される見込みだということです。

TSCPでは東京都環境確保条例を排出枠購入によらずに削減を達成することを目標としています。

対策を早期に実施する方が、東京都環境確保条例が求める平均の削減量に寄与が大きくなることから、TSCPではソフト面での対策を初期段階で徹底するとともに、各部局からTSCP促進費として光熱水費用の一部を上乗せ徴収して、各局のハード面でのエネルギー消費量削減対策に対する初期費用の一部に充当する仕組みを作ってハード面の対策の前倒しを促進しました。

ハード面の対策は実施する前にその有効性を検討する必要がありますが、大学においては異なる部屋であっても照明系は照明系でまとめるなどして配線が複雑になっているので、実際にそれぞれの部屋や機器がどの程度のエネルギーを消費しているのかを把握するのはとても困難です。

そのため、季節や時間帯に寄るエネルギー消費量の差からそれぞれの用途における消費量を推測することになります。大まかに言えば実験系3割、空調3割、照明2割、その他2割のエネルギーを消費しています。

このため全体の7割を占める非実験系での削減方法は一般にも応用可能ということができます。

上で述べたような計測の難しさをふまえてTSCPでは主に2つの異なるアプローチでハード面の対策を行っています。

1つは主に大型の機器を含む、多くのエネルギーを消費するシステムに対して短期計測でエネルギーの消費量をモニターして、より最適なシステムを構築して運用改善するという方法です。

もともと2台の熱源設備で運用していたシステムに対して、新館を設置したことに伴って1台増加で設置していたのですが、短期計測の結果2台の熱源設備を用いて熱を旧館と新館の間で融通させれば十分ということが分かり、最適化した結果冷房期間で約70tonのCO2の削減に成功した大型熱源設備の運用改善がこの方法を用いた例としてあげられます。

もう1つは台数が多いものなど、短期計測が困難なものに対して、ベンチマークを設定する方法です。

この方法は例えば個別の部屋の熱源設備(つまりエアコンなど)に対して適用されています。

一般にエアコンは定格能力に近い負荷で運用するほど成績係数が上昇する傾向があるので、部屋の広さに対して定格能力が大きすぎるエアコンはエネルギーをより多く消費してしまいがちです。

このため全ての部屋の熱源設備の実態調査を行って、その結果に基づいて床面積あたりの機器容量原単位に対して上限を設定し、高効率機器への更新による効率向上分をさらに増加させるようにしました。

以上のようなハード面の対策の他に、全部局から教職員を1名ずつTSCP-officerとして選任して意識啓発活動の推進役としたり、全建物に共通して対策可能な空調の設定温度や共用部分の照明の間引きなどを依頼したり、意識啓発用のポスターのアイデアを学生に募集したりなどといったソフト面での対策も進めています。

以上のようなソフト、ハードの対策等の結果、TCSP2012の目標である、非実験系のCO2排出量15%削減は達成される見込みだということです。

磯部先生は今後の取り組みの展望についても具体的に、その障壁なども含めてお話しくださいました。

個人的には、ハード面の対策をする前に実態調査や短期計測をするということが実は大変ということが予習のときには見えなかった部分で大変興味深いと思いました。

磯部先生本当にありがとうございました。

(文責:青木)

磯部先生は今後の取り組みの展望についても具体的に、その障壁なども含めてお話しくださいました。

個人的には、ハード面の対策をする前に実態調査や短期計測をするということが実は大変ということが予習のときには見えなかった部分で大変興味深いと思いました。

磯部先生本当にありがとうございました。

(文責:青木)

TSCPの意義

地球には膨大なエネルギーが放射エネルギーとしてもたらされているので、将来的には太陽からのエネルギーをすべて太陽光発電や風力発電によって取り出してさらには現在はゴミとして捨てているものから資源を取り出すことが可能になるかもしれません。 ただし、このような社会になるのはもっとずっと先の未来の話で、それまではエネルギー消費をできるだけ減らしながら可能ならばエネルギーを作り出していくことが重要です。 そのような経緯から小宮山前総長が強いイニシアティブを発揮して発足し、磯部先生が室長を務めていらっしゃるTSCP(東京大学サスティナブルキャンパスプロジェクト室)は以下のような意義を持っています。- 世界共通の重要課題である環境問題、特に地球温暖化問題への取り組み

- 将来の社会モデルを先導し、社会への情報発信をするという大学の社会的責任

- 将来の社会のリーダーシップをとる次世代の人材への教育効果

- 省エネルギー消費によるキャンパスのランニングコストの削減

アクションプラン・都環境確保条例達成のために

TSCPでは東京都環境確保条例を排出枠購入によらずに削減を達成することを目標としています。

対策を早期に実施する方が、東京都環境確保条例が求める平均の削減量に寄与が大きくなることから、TSCPではソフト面での対策を初期段階で徹底するとともに、各部局からTSCP促進費として光熱水費用の一部を上乗せ徴収して、各局のハード面でのエネルギー消費量削減対策に対する初期費用の一部に充当する仕組みを作ってハード面の対策の前倒しを促進しました。

ハード面の対策は実施する前にその有効性を検討する必要がありますが、大学においては異なる部屋であっても照明系は照明系でまとめるなどして配線が複雑になっているので、実際にそれぞれの部屋や機器がどの程度のエネルギーを消費しているのかを把握するのはとても困難です。

そのため、季節や時間帯に寄るエネルギー消費量の差からそれぞれの用途における消費量を推測することになります。大まかに言えば実験系3割、空調3割、照明2割、その他2割のエネルギーを消費しています。

このため全体の7割を占める非実験系での削減方法は一般にも応用可能ということができます。

上で述べたような計測の難しさをふまえてTSCPでは主に2つの異なるアプローチでハード面の対策を行っています。

1つは主に大型の機器を含む、多くのエネルギーを消費するシステムに対して短期計測でエネルギーの消費量をモニターして、より最適なシステムを構築して運用改善するという方法です。

もともと2台の熱源設備で運用していたシステムに対して、新館を設置したことに伴って1台増加で設置していたのですが、短期計測の結果2台の熱源設備を用いて熱を旧館と新館の間で融通させれば十分ということが分かり、最適化した結果冷房期間で約70tonのCO2の削減に成功した大型熱源設備の運用改善がこの方法を用いた例としてあげられます。

もう1つは台数が多いものなど、短期計測が困難なものに対して、ベンチマークを設定する方法です。

この方法は例えば個別の部屋の熱源設備(つまりエアコンなど)に対して適用されています。

一般にエアコンは定格能力に近い負荷で運用するほど成績係数が上昇する傾向があるので、部屋の広さに対して定格能力が大きすぎるエアコンはエネルギーをより多く消費してしまいがちです。

このため全ての部屋の熱源設備の実態調査を行って、その結果に基づいて床面積あたりの機器容量原単位に対して上限を設定し、高効率機器への更新による効率向上分をさらに増加させるようにしました。

以上のようなハード面の対策の他に、全部局から教職員を1名ずつTSCP-officerとして選任して意識啓発活動の推進役としたり、全建物に共通して対策可能な空調の設定温度や共用部分の照明の間引きなどを依頼したり、意識啓発用のポスターのアイデアを学生に募集したりなどといったソフト面での対策も進めています。

以上のようなソフト、ハードの対策等の結果、TCSP2012の目標である、非実験系のCO2排出量15%削減は達成される見込みだということです。

TSCPでは東京都環境確保条例を排出枠購入によらずに削減を達成することを目標としています。

対策を早期に実施する方が、東京都環境確保条例が求める平均の削減量に寄与が大きくなることから、TSCPではソフト面での対策を初期段階で徹底するとともに、各部局からTSCP促進費として光熱水費用の一部を上乗せ徴収して、各局のハード面でのエネルギー消費量削減対策に対する初期費用の一部に充当する仕組みを作ってハード面の対策の前倒しを促進しました。

ハード面の対策は実施する前にその有効性を検討する必要がありますが、大学においては異なる部屋であっても照明系は照明系でまとめるなどして配線が複雑になっているので、実際にそれぞれの部屋や機器がどの程度のエネルギーを消費しているのかを把握するのはとても困難です。

そのため、季節や時間帯に寄るエネルギー消費量の差からそれぞれの用途における消費量を推測することになります。大まかに言えば実験系3割、空調3割、照明2割、その他2割のエネルギーを消費しています。

このため全体の7割を占める非実験系での削減方法は一般にも応用可能ということができます。

上で述べたような計測の難しさをふまえてTSCPでは主に2つの異なるアプローチでハード面の対策を行っています。

1つは主に大型の機器を含む、多くのエネルギーを消費するシステムに対して短期計測でエネルギーの消費量をモニターして、より最適なシステムを構築して運用改善するという方法です。

もともと2台の熱源設備で運用していたシステムに対して、新館を設置したことに伴って1台増加で設置していたのですが、短期計測の結果2台の熱源設備を用いて熱を旧館と新館の間で融通させれば十分ということが分かり、最適化した結果冷房期間で約70tonのCO2の削減に成功した大型熱源設備の運用改善がこの方法を用いた例としてあげられます。

もう1つは台数が多いものなど、短期計測が困難なものに対して、ベンチマークを設定する方法です。

この方法は例えば個別の部屋の熱源設備(つまりエアコンなど)に対して適用されています。

一般にエアコンは定格能力に近い負荷で運用するほど成績係数が上昇する傾向があるので、部屋の広さに対して定格能力が大きすぎるエアコンはエネルギーをより多く消費してしまいがちです。

このため全ての部屋の熱源設備の実態調査を行って、その結果に基づいて床面積あたりの機器容量原単位に対して上限を設定し、高効率機器への更新による効率向上分をさらに増加させるようにしました。

以上のようなハード面の対策の他に、全部局から教職員を1名ずつTSCP-officerとして選任して意識啓発活動の推進役としたり、全建物に共通して対策可能な空調の設定温度や共用部分の照明の間引きなどを依頼したり、意識啓発用のポスターのアイデアを学生に募集したりなどといったソフト面での対策も進めています。

以上のようなソフト、ハードの対策等の結果、TCSP2012の目標である、非実験系のCO2排出量15%削減は達成される見込みだということです。

情報発信

また、TSCPでは社会や学生への情報発信として、TSCP室のウェブサイトを作ったり、グローバルサスティナビリティの重要性をテーマとした情報発信拠点としてNetwork of Networksを構築したり、あまり知られていない排出権取引に参加することで知名度を高める、といった活動も行っています。 磯部先生は今後の取り組みの展望についても具体的に、その障壁なども含めてお話しくださいました。

個人的には、ハード面の対策をする前に実態調査や短期計測をするということが実は大変ということが予習のときには見えなかった部分で大変興味深いと思いました。

磯部先生本当にありがとうございました。

(文責:青木)

磯部先生は今後の取り組みの展望についても具体的に、その障壁なども含めてお話しくださいました。

個人的には、ハード面の対策をする前に実態調査や短期計測をするということが実は大変ということが予習のときには見えなかった部分で大変興味深いと思いました。

磯部先生本当にありがとうございました。

(文責:青木)

先日の田村氏の講演内容について、まとめたいと思います。

キャンパスとの調和

駒場キャンパス全体として調和がとれ、学生が使いやすいように21 KOMCEEの設計には様々な工夫がなされています。 まず、駒場キャンパスは1号館を中心に低層の建物が配置されています。そのため、21 KOMCEEも地下を利用し、8号館に隣接する部分は4階、もう一方も5階建てに抑えることで外観的なバランスがとられています。また、21 KOMCEEの壁面は9号館よりさがっていますが、その分のスペースをそろえるために、メインエントランス前のファサードがつくられています。 設計ではキャンパス内の人の動きについても考えられています。駒場のメインストリートとも言えるイチョウ並木ですが、動線の主軸であるイチョウ並木だけでは横の移動しかできず、グラウンドに行きにくいといった問題がありました。この問題を解決するために、21 KOMCEEの壁面は、主軸に直交する副軸として8号館に新たにつくられたピロティにそろえられています。 また、樹齢120年の大樹、クスノキの保存は設計における大きな課題でした。クスノキを切らずに残すために、クスノキの周り3方を囲んで地下に建物を建てるにあたり、樹木医と呼ばれる樹木保護の専門家にも意見を仰ぎ、設計はすすめられました。 設計に際し、歴史や生物といった既にあるものから学び、そこからヒントを得て新しいものを創っていく姿勢というのが興味深かったです。田村さん、ご講演ありがとうございました。 (文責:金子)低炭素まちづくり: 水俣全体をキャンパスにサスティナブルな地域を考える

大倉紀彰 Okura, Noriaki

環境省環境保健部企画課課長補佐 (地球環境局地球温暖化対策課併任)水俣病が発生した水俣市は、日本の地域社会の課題を多く抱える「日本の縮図」のような地域です。現在私が担当している「環境を切り口とした地域振興」を紹介しながら、水俣全体をキャンパスに、サスティナブルな地域とは何か、皆さんと考えたいです。

プロフィール

1974年生まれ。奈良県香芝市出身。 1998年環境庁(当時)入庁。気候変動交渉(COP6~7)、京都議定書締結作業を担当。 また、外来生物法制定、海洋汚染防止法改正、廃棄物処理法改正、地球温暖化対策推進法改正等の制度設計に携わる。 2004年以降は、断続的に低炭素まちづくり関係を担当し、10年8月から水俣病発生地域の「低炭素まちづくりによる地域振興」に従事。参考文献

みなさまお久しぶりです。

前の投稿がヒヴァの旅行記で、そこで投稿が途絶えたため14日から合流した後発組には

僕たちの安否を心配させてしまったようですが、ヒヴァを出たあとネット環境が無かったのです(笑)

さて、僕を含め2年生は旅行のあと進振りという学生生活上の大きな局面を乗り越えまして

色々な学部へ進学が内定しました。

そうなるとなかなか前期教養課程の授業でゼミ生全てが顔を合わせることもなくなり

それに伴ってこのブログの更新も滞っておりました。

さて,先日11月25日~11月27日に駒場キャンパスにおいて駒場祭が開催されました。 僕達全学自由研究ゼミナール「中央アジア散歩」(通称”UZゼミ”)もウズベキスタンを紹介する展示を行いました。

タイトルは「中央アジアは友達…怖くない!!」です。

少々ふざけたタイトルでお叱りをうけそうですが…笑

やはり日本ではウズベキスタンという国はなじみが薄いだろうと言うことで

今回はウズベキスタンの歴史や文化などについて、とても深く説明とすることはせず

写真にポップで説明をするという展示を主として、まずは眺めてウズベキスタンという国を

知って頂き、興味を持ってもらった後に説明員としてその場にいるゼミ生が説明するという形を取りました。

僕達全学自由研究ゼミナール「中央アジア散歩」(通称”UZゼミ”)もウズベキスタンを紹介する展示を行いました。

タイトルは「中央アジアは友達…怖くない!!」です。

少々ふざけたタイトルでお叱りをうけそうですが…笑

やはり日本ではウズベキスタンという国はなじみが薄いだろうと言うことで

今回はウズベキスタンの歴史や文化などについて、とても深く説明とすることはせず

写真にポップで説明をするという展示を主として、まずは眺めてウズベキスタンという国を

知って頂き、興味を持ってもらった後に説明員としてその場にいるゼミ生が説明するという形を取りました。 また、今回駐日ウズベキスタン大使館のご協力により、現地の工芸品やスザニ、アトラス模様の布、そして民族衣装

をお借りして、展示しました。

(民族衣装については説明員とわかりやすいようにゼミ生が着用しました。)

最終日にはウズベキスタンテレビの取材カメラが来場し、

僕たちの指導教員である岡田先生をはじめ、ゼミ生の何人かがインタビューに答えました。

この様子はウズベキスタン国内で放送される予定です。

もしウズベキスタンからこのブログをご覧の方がいらっしゃいましたら是非ご覧下さい!!

また、今回駐日ウズベキスタン大使館のご協力により、現地の工芸品やスザニ、アトラス模様の布、そして民族衣装

をお借りして、展示しました。

(民族衣装については説明員とわかりやすいようにゼミ生が着用しました。)

最終日にはウズベキスタンテレビの取材カメラが来場し、

僕たちの指導教員である岡田先生をはじめ、ゼミ生の何人かがインタビューに答えました。

この様子はウズベキスタン国内で放送される予定です。

もしウズベキスタンからこのブログをご覧の方がいらっしゃいましたら是非ご覧下さい!! 感想ノートを用意しておりましたが、展示が終わってみると

「ウズベキスタンという国は全く知らなかったが、行ってみたくなった!」というご感想がとても多く

我々としては展示の目的を達成できたかな、という気持ちでおります。

(文・写真:理科二類二年 間下)

感想ノートを用意しておりましたが、展示が終わってみると

「ウズベキスタンという国は全く知らなかったが、行ってみたくなった!」というご感想がとても多く

我々としては展示の目的を達成できたかな、という気持ちでおります。

(文・写真:理科二類二年 間下)

僕達全学自由研究ゼミナール「中央アジア散歩」(通称”UZゼミ”)もウズベキスタンを紹介する展示を行いました。

タイトルは「中央アジアは友達…怖くない!!」です。

少々ふざけたタイトルでお叱りをうけそうですが…笑

やはり日本ではウズベキスタンという国はなじみが薄いだろうと言うことで

今回はウズベキスタンの歴史や文化などについて、とても深く説明とすることはせず

写真にポップで説明をするという展示を主として、まずは眺めてウズベキスタンという国を

知って頂き、興味を持ってもらった後に説明員としてその場にいるゼミ生が説明するという形を取りました。

僕達全学自由研究ゼミナール「中央アジア散歩」(通称”UZゼミ”)もウズベキスタンを紹介する展示を行いました。

タイトルは「中央アジアは友達…怖くない!!」です。

少々ふざけたタイトルでお叱りをうけそうですが…笑

やはり日本ではウズベキスタンという国はなじみが薄いだろうと言うことで

今回はウズベキスタンの歴史や文化などについて、とても深く説明とすることはせず

写真にポップで説明をするという展示を主として、まずは眺めてウズベキスタンという国を

知って頂き、興味を持ってもらった後に説明員としてその場にいるゼミ生が説明するという形を取りました。 また、今回駐日ウズベキスタン大使館のご協力により、現地の工芸品やスザニ、アトラス模様の布、そして民族衣装

をお借りして、展示しました。

(民族衣装については説明員とわかりやすいようにゼミ生が着用しました。)

最終日にはウズベキスタンテレビの取材カメラが来場し、

僕たちの指導教員である岡田先生をはじめ、ゼミ生の何人かがインタビューに答えました。

この様子はウズベキスタン国内で放送される予定です。

もしウズベキスタンからこのブログをご覧の方がいらっしゃいましたら是非ご覧下さい!!

また、今回駐日ウズベキスタン大使館のご協力により、現地の工芸品やスザニ、アトラス模様の布、そして民族衣装

をお借りして、展示しました。

(民族衣装については説明員とわかりやすいようにゼミ生が着用しました。)

最終日にはウズベキスタンテレビの取材カメラが来場し、

僕たちの指導教員である岡田先生をはじめ、ゼミ生の何人かがインタビューに答えました。

この様子はウズベキスタン国内で放送される予定です。

もしウズベキスタンからこのブログをご覧の方がいらっしゃいましたら是非ご覧下さい!! 感想ノートを用意しておりましたが、展示が終わってみると

「ウズベキスタンという国は全く知らなかったが、行ってみたくなった!」というご感想がとても多く

我々としては展示の目的を達成できたかな、という気持ちでおります。

(文・写真:理科二類二年 間下)

感想ノートを用意しておりましたが、展示が終わってみると

「ウズベキスタンという国は全く知らなかったが、行ってみたくなった!」というご感想がとても多く

我々としては展示の目的を達成できたかな、という気持ちでおります。

(文・写真:理科二類二年 間下)

先日の田村氏の講演についてまとめたいと思います。

設計士とは

まずはじめに設計士、というのはどのような人なのかというと、設計図を書く人のことです。 こう言うとなんだか簡単な仕事に聞こえるかもしれません。 しかしそんなことはなく、21 KOMCEEの設計に当たっては2000人もの人が製図に当たり、120枚もの設計図が作られたそうです。建築のデザイン

建築物は、普通の工業製品と違いあらゆる人に開かれたものです。 なので、普通のプロダクトデザインとは異なり、使う人や建築物の建つ環境のことも考慮に入れながら設計しなくてはなりません。 建築のデザインには、このようにあらゆる要素を思慮に入れなくてはならないという難しさがあります。21 KOMCEEの設計コンセプト

21 KOMCEEの設計コンセプトには、大学側からの「新しい東大を象徴するような建物」という期待、またゼロ・エネルギー・ビルディング(ZEB)やアクティブラーニングといった新たな試み、そして何よりこの建物を使う学生や教員の使い勝手や居心地といった要素が含まれています。アクティブラーニングに適した教室設計

旧来からの教員が教壇に立ち、学生は皆黒板の方向を向いて受動的に講義を聴くというスタイルではなく学生同士が顔を見合わせ、相互に聞いたり教えあったりしながら授業を進め、学習するというのがアクティブラーニングで 近年このようなスタイルの授業方法はMIT(マサチューセッツ工科大学)をはじめ様々な教育機関で導入が始まっています。 アクティブラーニングにおいては、当然ながら学生はてんでばらばらの方向を向いて授業を受けます。 そこで21 KOMCEEの教室の形は、学生の方向や教員の立つ位置に方向性を持たせないように、できる限り長方形ではなく正方形に近づけるよう工夫がなされています。緊張と親和の共存

建物を使う人への居心地のよさへの配慮として、緊張空間と親和空間の共存があります。 講義室という緊張空間を建物の左右に、ソファなどが置かれ一息つける親和空間を中心に配置することによって 1つの建物の中に緊張と親和の領域が共に存在しています。 建築の設計というものは本当に難しいものであり、またそのような困難の上で、一つの建物の設計に、こんなにも多くの配慮がなされているというのが本当に驚きでした。 田村さん、貴重なお話をありがとうございました。 (文責:間下)

今回講演していただく磯部雅彦先生は、TSCP(東大サステイナブルキャンパスプロジェクト室)室長として、大学の省エネルギー化に取り組んでおられます。

講演に先立ち、TSCPとは何なのか、どのような活動をしているのかについてまとめました。

TSCP-2030(2012〜2030年度末)

TSCP2030では、2006年度に比べ二酸化炭素排出量の50%削減を目標とし、2012年までにその具体案を検討する。現段階では、TSCP2012の期間中においては、対象とならなかった機器を含め、機器劣化更新時を捉えた高効率化、コストを含めて実用段階になかった技術の導入、更に創エネルギー(太陽光発電など)を本格化させていくとしている。

TSCP-2030(2012〜2030年度末)

TSCP2030では、2006年度に比べ二酸化炭素排出量の50%削減を目標とし、2012年までにその具体案を検討する。現段階では、TSCP2012の期間中においては、対象とならなかった機器を含め、機器劣化更新時を捉えた高効率化、コストを含めて実用段階になかった技術の導入、更に創エネルギー(太陽光発電など)を本格化させていくとしている。

The purpose of TSCP is to show how to realize the sustainable society by attempting the latest technology or making and trying new technologies in Tokyo University. TSCP is now especially struggling to reduce the emission of the greenhouse effect gas. They made the target of 15% reduction of CO2 emissions by 2012 compared to 2006. And until 2030, they are aiming to cut the half of CO2 emissions compared to 2006.

TSCP succeeded in diminishing the amount of energy consumption in many methods such as shifting all the fluorescent light in some university buildings to more efficient LED light, introducing sensors and the AI (artificial intelligence) to turn off the unneeded lights and so on.

The purpose of TSCP is to show how to realize the sustainable society by attempting the latest technology or making and trying new technologies in Tokyo University. TSCP is now especially struggling to reduce the emission of the greenhouse effect gas. They made the target of 15% reduction of CO2 emissions by 2012 compared to 2006. And until 2030, they are aiming to cut the half of CO2 emissions compared to 2006.

TSCP succeeded in diminishing the amount of energy consumption in many methods such as shifting all the fluorescent light in some university buildings to more efficient LED light, introducing sensors and the AI (artificial intelligence) to turn off the unneeded lights and so on.

This summer (in 2011), a new building called the 21 KOMCEE (Komaba Center for Educational Excellence) has appeared in Komaba Campus. TSCP led to make the 21 KOMCEE introducing many unique technologies for the comfortable study circumstances and reduction of energy consumption. For example, underground water is used to keep the temperature of rooms comfortable, movable louvers are placed outside the windows to select whether sunlight is reflected or permeates. The AI studies from the past experience and helps the students to use the room effectively.

The 21 KOMCEE is not only a great place for students to study but also a touchstone for making the sustainable society. Judging from the results of introducing technologies in the 21 KOMCEE, other buildings for the sustainable society will be designed and constructed in the future.

(Report by Aoki)

This summer (in 2011), a new building called the 21 KOMCEE (Komaba Center for Educational Excellence) has appeared in Komaba Campus. TSCP led to make the 21 KOMCEE introducing many unique technologies for the comfortable study circumstances and reduction of energy consumption. For example, underground water is used to keep the temperature of rooms comfortable, movable louvers are placed outside the windows to select whether sunlight is reflected or permeates. The AI studies from the past experience and helps the students to use the room effectively.

The 21 KOMCEE is not only a great place for students to study but also a touchstone for making the sustainable society. Judging from the results of introducing technologies in the 21 KOMCEE, other buildings for the sustainable society will be designed and constructed in the future.

(Report by Aoki)

TSCPってなんだ

TSCP(東大サステイナブルキャンパスプロジェクト)とは、2008年に発足した全学的なプロジェクトであり、温室効果ガス排出削減による低炭素キャンパスづくりを当面の最優先課題とし、低炭素キャンパスづくりに取り組んでいる。

3つのコンセプト

・エネルギー需給に関する自律分散協調(見える化) ・省エネルギー・創エネルギーによる低炭素化 ・持続型社会建設に向けた社会連携 を効果的かつ効率的に同時進行する“共進化システム”を構築し,大学という研究・教育機関のモデルケースとして先導的に実現することを目指している。 また、それに加え国内外の大学間のネットワークを通じてこれらの試みを世界的な大学の動きにつなげていくと共に、その動きを社会へと波及させていく。さらに社会における低炭素型の技術と対策の普及をリードすることによって、低炭素社会実現に向けて経済的な波及効果をもたらすことをめざしている。TSCPアクションプラン

TSCPでは低炭素キャンパスに向けた具体的な目標としてアクションプランを作成している。 TSCP-2012(2008〜2012年度末) 2006年度に比べ2012年度には非実験系の二酸化炭素排出量の15%削減を目標にしている。二酸化炭素以下の1〜4を通じて排出削減を行う。- 電力計設置(見える化)による教育・研究活動の増加にともなう排出量増分の抑制

- 省エネ機器への更新支援

- 投資回収年数が機器更新年数の半分以下のもの

- 年間CO2削減量と初期投資額との比が大きいもの

- 回収年数が4年を超える分は,初期投資の補助も考える

- 大型熱源系の省エネ化により約6%削減(初期投資額合計約5億円)

- 照明・個別空調・冷蔵庫などの更新により約7%削減(初期投資額合計約26億円)

- 大量調達による省エネ機器導入普及モデルの作成

- 初期投資が回収でき,その後は光熱水費が削減できるその他対策も含め実施

TSCP-2030(2012〜2030年度末)

TSCP2030では、2006年度に比べ二酸化炭素排出量の50%削減を目標とし、2012年までにその具体案を検討する。現段階では、TSCP2012の期間中においては、対象とならなかった機器を含め、機器劣化更新時を捉えた高効率化、コストを含めて実用段階になかった技術の導入、更に創エネルギー(太陽光発電など)を本格化させていくとしている。

TSCP-2030(2012〜2030年度末)

TSCP2030では、2006年度に比べ二酸化炭素排出量の50%削減を目標とし、2012年までにその具体案を検討する。現段階では、TSCP2012の期間中においては、対象とならなかった機器を含め、機器劣化更新時を捉えた高効率化、コストを含めて実用段階になかった技術の導入、更に創エネルギー(太陽光発電など)を本格化させていくとしている。

参考

(文責:福井)Professor Isobe and his work in TSCP

Our group is preparing for the lecture by Professor Masahiko Isobe, Head of Tokyo University Sustainable Campus Project (TSCP). The purpose of TSCP is to show how to realize the sustainable society by attempting the latest technology or making and trying new technologies in Tokyo University. TSCP is now especially struggling to reduce the emission of the greenhouse effect gas. They made the target of 15% reduction of CO2 emissions by 2012 compared to 2006. And until 2030, they are aiming to cut the half of CO2 emissions compared to 2006.

TSCP succeeded in diminishing the amount of energy consumption in many methods such as shifting all the fluorescent light in some university buildings to more efficient LED light, introducing sensors and the AI (artificial intelligence) to turn off the unneeded lights and so on.

The purpose of TSCP is to show how to realize the sustainable society by attempting the latest technology or making and trying new technologies in Tokyo University. TSCP is now especially struggling to reduce the emission of the greenhouse effect gas. They made the target of 15% reduction of CO2 emissions by 2012 compared to 2006. And until 2030, they are aiming to cut the half of CO2 emissions compared to 2006.

TSCP succeeded in diminishing the amount of energy consumption in many methods such as shifting all the fluorescent light in some university buildings to more efficient LED light, introducing sensors and the AI (artificial intelligence) to turn off the unneeded lights and so on.

This summer (in 2011), a new building called the 21 KOMCEE (Komaba Center for Educational Excellence) has appeared in Komaba Campus. TSCP led to make the 21 KOMCEE introducing many unique technologies for the comfortable study circumstances and reduction of energy consumption. For example, underground water is used to keep the temperature of rooms comfortable, movable louvers are placed outside the windows to select whether sunlight is reflected or permeates. The AI studies from the past experience and helps the students to use the room effectively.

The 21 KOMCEE is not only a great place for students to study but also a touchstone for making the sustainable society. Judging from the results of introducing technologies in the 21 KOMCEE, other buildings for the sustainable society will be designed and constructed in the future.

(Report by Aoki)

This summer (in 2011), a new building called the 21 KOMCEE (Komaba Center for Educational Excellence) has appeared in Komaba Campus. TSCP led to make the 21 KOMCEE introducing many unique technologies for the comfortable study circumstances and reduction of energy consumption. For example, underground water is used to keep the temperature of rooms comfortable, movable louvers are placed outside the windows to select whether sunlight is reflected or permeates. The AI studies from the past experience and helps the students to use the room effectively.

The 21 KOMCEE is not only a great place for students to study but also a touchstone for making the sustainable society. Judging from the results of introducing technologies in the 21 KOMCEE, other buildings for the sustainable society will be designed and constructed in the future.

(Report by Aoki)