Central Asia walk

高見英樹 Takami, Hideki

文部科学省大臣官房文教施設企画部 施設助成課課長補佐

学校は公共施設の中でも大きな割合を占める身近な施設であるとともに、次世代を担う子どもたちの学習・生活の場でもあることから、そのエコ化を全国的に進めることにより、広く社会への波及効果が期待できます。本講義では、小・中・高等学校や大学などの学校施設のエコ化をどのように進めていくかについて、国や地方公共団体、大学等の取組を紹介しながら、皆様と議論をしたいと考えています。2002年に入省後、学校安全や耐震化、教科書検定・採択、国立大学施設の中長期計画の策定などの業務に携わる。2011年4月より現職で、学校施設のエコスクール化などを担当。 一級建築士。

参考資料

- 「東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の整備について」緊急提言(平成23年7月 東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の整備に関する検討会)

- 「知の拠点 我が国の未来を拓く国立大学法人等施設の整備充実について」(平成23年8月 今後の国立大学法人等施設の整備充実に関する調査研究協力者会議)

参考サイト

高見氏が育児休業の経験をつづった、読売新聞ウェブでの連載記事です。 Mr. Hideki Takami, who belongs to the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, is a member of the Eco-School Program. Eco-School means an ecological school which has some facilities suitable for environmental sustainability and commits ecological activity. In short, he is concerned with making policies to spread Eco-School. The concept of Eco-School is made up of three important factors. The first is to build facilities which are friendly for both users and the environment. The second is to keep each facility available over the long term by utilizing natural energy technologies and so forth. The last factor is to make use of itself for the environmental education. By the way, why is Eco-School so important? There are three reasons. Firstly, it is effective for decreasing CO2 emissions from schools. They consume much energy among public facilities. Second, it is important for spreading the environment-friendly idea. Schools are not only places for pupils to study but also familiar facilities to local people, so schools have a big influence on their attitudes. Lastly, it can lead to a disaster measures. Schools are regularly assigned as emergency evacuation centers. Thus, natural energy, which could be used on occasional blackouts, is important.

However, the budget for Eco-School Program is limited because of the severe financial condition these days and that limitation is a large obstacle to the project.

(Report by Saito)

Firstly, it is effective for decreasing CO2 emissions from schools. They consume much energy among public facilities. Second, it is important for spreading the environment-friendly idea. Schools are not only places for pupils to study but also familiar facilities to local people, so schools have a big influence on their attitudes. Lastly, it can lead to a disaster measures. Schools are regularly assigned as emergency evacuation centers. Thus, natural energy, which could be used on occasional blackouts, is important.

However, the budget for Eco-School Program is limited because of the severe financial condition these days and that limitation is a large obstacle to the project.

(Report by Saito)

奈尾信英 Nao, Nobuhide

東京大学大学院総合文化研究科講師

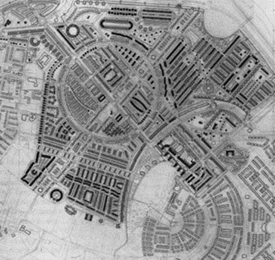

今日、都市人口の増加とそれに伴う都市の貧困化は、世界規模で展開しています。われわれが住んでいる都市環境を持続させるためにはどうすればよいのか、本講義を通して考えていきましょう。1966年、東京生まれ。 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程(建築意匠)修了。博士(工学)。 専門は、建築設計学:都市建築意匠論・都市建築空間史・図学史。 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻客員研究員を経て、現在、東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学系情報図形科学部会(図形科学Iおよび図形科学IIを担当)。青山学院大学理工学部、芝浦工業大学工学部、東京電機大学理工学部、東京家政大学家政学部、日本大学生産工学部、国士舘大学21世紀アジア学部、国立東京工業高等専門学校情報工学科、兼任講師。 大学共同利用期間法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所研究メンバー。

参照サイト

オランダのサイトを中心に、都市建築に関する参照先を紹介していただきました。- http://www.oma.nl/

- http://www.unstudio.com/

- http://www.mvrdv.nl/

- http://www.west8.nl/

- http://www.mecanoo.nl/

- http://www.wielaretsarchitects.nl/

About Urban design with Dr. Nao

Our team gathered information about Dr. Nao. He is specialized in architecture in the University of Tokyo, and these days he is engaged in urban design. He wrote a report named “Urbanism Projects of the 90’s.“In this report, he studied urbanization in Rome, Berlin, Paris, and so on. Reading this report, we realized that he valued both artistic design and sustainability.

He has given a message saying that today, the number of people living in cities is increasing and consequently the poverty would get worse in many parts of the world. He invited us to ponder how we can maintain the environment of the growing cities.

Our team gathered information about Dr. Nao. He is specialized in architecture in the University of Tokyo, and these days he is engaged in urban design. He wrote a report named “Urbanism Projects of the 90’s.“In this report, he studied urbanization in Rome, Berlin, Paris, and so on. Reading this report, we realized that he valued both artistic design and sustainability.

He has given a message saying that today, the number of people living in cities is increasing and consequently the poverty would get worse in many parts of the world. He invited us to ponder how we can maintain the environment of the growing cities.

Urban designs which are caring the environment and historical scenery have become more successful in Europe than in Japan, so I would like to compare these several countries in Europe with Japan, and see the circumstances of the cities in the Netherlands, confirming whether the theories I’ve learned can be applied to the real issues in cities.

Urban designs which are caring the environment and historical scenery have become more successful in Europe than in Japan, so I would like to compare these several countries in Europe with Japan, and see the circumstances of the cities in the Netherlands, confirming whether the theories I’ve learned can be applied to the real issues in cities.

田村正道 Tamura, Masamichi

(株)類設計室 ディレクター

21KOMCEE(理想の教育棟)建設プロジェクトは、東京大学の先生方や職員の皆さん、そして私たち設計者を含め、多くの関係者による協働作業として進められました。21KOMCEE(理想の教育棟)の建築設計にあたっては、「アクティブ・ラーニング」「周辺環境との共存」「ゼロ・エネルギー・ビル」の3つをコンセプトとし、理想の教養教育の場にふさわしい空間デザインと環境技術のあり方を追求してきました。 ゼミ当日は、21KOMCEE(理想の教育棟)建設プロジェクトにおける思考と実現の軌跡を紹介し、それらを通して、人、環境、建築・都市計画の調和のあり方について、その一端をお話できればと思います。 現代社会は、地球環境危機と循環型社会への転換、災害への備え、経済危機への対応等、多くの課題を抱えています。建築・環境分野のみならず、あらゆる仕事において、これらの社会的課題に真摯に向き合い、答えを出していくことが求められます。そのためには、自然の摂理に学ぶこと、歴史や先人の経験に学ぶこと、そうした学び続ける姿勢がとても大事なのではないかと感じています。 皆さんとお会いできることを楽しみにしています!1962年 京都生まれ 1985年 東京芸術大学美術学部建築科卒業 1985年~類設計室、現在、東京設計室ディレクター

主な設計実績

東京大学工学部新2号館、同工学部新3号館 日本大学文理学部新教室棟、同生物資源科学部60周年記念棟 さいたま地家裁熊谷支部庁舎、甲府法務総合庁舎、浦安市立高洲小学校 など参照文献・Webサイトなど

21KOMCEE(理想の教育棟)掲載誌

- 日経アーキテクチュア特別編集版 これからの学校2011(2011年6月25日発行)

- 日刊建設工業新聞2011年6月20日

類設計室

Mr. Masamichi Tamura is an architect of RUI SEKKEISHITSU Co., Ltd., who designed and supervised the construction of the 21 KOMCEE.

Mr. Masamichi Tamura is an architect of RUI SEKKEISHITSU Co., Ltd., who designed and supervised the construction of the 21 KOMCEE.

In order to design an ideal building for education, Mr. Tamura sought some hints in the history of universities. At the beginning, an institution for higher education was a place not only to learn, but also to live. At that time, learning and culture advanced dramatically by exchanging diverse ideas through the life in ashrams. The 21 KOMCEE is designed to be the environment like the root of higher educations.

The architectures also considered harmony of the 21 KOMCEE with other buildings in Komaba Campus. There are mainly 3 points to which the designers paid attention. First, it was designed to be a low building, and a basement was utilized in order to keep a good landscape of the campus. Second, the established position of the building was set to maintain the path of traffic in the campus. Third, the architectures and the constructors paid a lot of efforts to devise the shape and exterior in consideration for not cutting a large symbolic tree nearby the building but for harmonizing with it.

The leading-edge technology is applied to the 21 KOMCEE aiming at Zero Energy Building (ZEB). The air conditioning system using geothermal heat, lighting apparatus, double skin window system and more are controlled by the AI network which comprises the Building and Energy Management System (BEMS).

(Report by Kaneko)

In order to design an ideal building for education, Mr. Tamura sought some hints in the history of universities. At the beginning, an institution for higher education was a place not only to learn, but also to live. At that time, learning and culture advanced dramatically by exchanging diverse ideas through the life in ashrams. The 21 KOMCEE is designed to be the environment like the root of higher educations.

The architectures also considered harmony of the 21 KOMCEE with other buildings in Komaba Campus. There are mainly 3 points to which the designers paid attention. First, it was designed to be a low building, and a basement was utilized in order to keep a good landscape of the campus. Second, the established position of the building was set to maintain the path of traffic in the campus. Third, the architectures and the constructors paid a lot of efforts to devise the shape and exterior in consideration for not cutting a large symbolic tree nearby the building but for harmonizing with it.

The leading-edge technology is applied to the 21 KOMCEE aiming at Zero Energy Building (ZEB). The air conditioning system using geothermal heat, lighting apparatus, double skin window system and more are controlled by the AI network which comprises the Building and Energy Management System (BEMS).

(Report by Kaneko)

磯部雅彦 Isobe, Masahiko

TSCP室長 東京大学大学院新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻教授

地球の持続性を確保するためには、省エネルギーが不可欠です。 本講義では、大学における省エネルギーの試みを幅広く紹介します。1975年 東京大学工学部土木工学科卒 1981年 工学博士(東京大学) 1983年 横浜国立大学工学部土木工学科助教授 1992年 東京大学工学部土木工学科教授 1999年 東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学専攻教授 2006年から東京大学大学院新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻教授として現在に至る 2009年4月から2011年3月まで副学長

- 専門分野

- 海岸工学、沿岸域環境

- 著書

- 海岸環境工学(東大出版、共著)、海岸波動(土木学会、共著)、海岸の環境創造(朝倉書店、編著)等

- 主な社会活動等

- 日本沿岸域学会理事・会長、土木学会理事・副会長等を歴任。 現在、内閣府総合海洋政策本部参与、中央防災会議専門調査会委員、社会資本整備審議会・交通政策審議会交通体系分科会計画部会委員、交通政策審議会港湾分科会防災部会委員、海岸における津波対策検討委員会委員長等。

参考資料

「理想の教育棟」ゼミで、2011年の駒場祭に出展を予定しています。

- 企画名

- 「理想の教育棟」サステイナブルキャンパス発信ゼミ

- 団体名

- 教養教育高度化機構

- 企画内容の説明

- 21 Komaba Center for Educational Excellence(21 KOMCEE/通称:理想の教育棟)に込められた数々な工夫や試みを、写真やパネルでゼミのメンバーが解説します。 キーワードは「学びの空間」「知の泉」「Zero Energy Building (ZEB)」です。

9月22日の木曜日に、スタジオ教室に什器が搬入されています。

床を汚さないように、ブルシートを敷いて机の部品を運んでいくようです。

すでに、ゴミ箱が設置されていました。

すでに、ゴミ箱が設置されていました。

机をひとつひとつ組み立てています。建物の完成には、影ながら多くの人々が関わっています。お疲れ様です。

机をひとつひとつ組み立てています。建物の完成には、影ながら多くの人々が関わっています。お疲れ様です。

四角い机が、この教室の机になるようです。ゆったりとした机になっているようで、グループワークはもちろん、独りで座ることもできそうです。

四角い机が、この教室の机になるようです。ゆったりとした机になっているようで、グループワークはもちろん、独りで座ることもできそうです。

上下に昇降する教卓が納入されています。どうやら、3つに分割できるようです。写真の奥の方では、ホワイトボードを組み立てている様子をみることができます。

上下に昇降する教卓が納入されています。どうやら、3つに分割できるようです。写真の奥の方では、ホワイトボードを組み立てている様子をみることができます。

作業が一段落したら、椅子がスタジオに納入されるようです。

作業が一段落したら、椅子がスタジオに納入されるようです。

すでに、ゴミ箱が設置されていました。

すでに、ゴミ箱が設置されていました。

机をひとつひとつ組み立てています。建物の完成には、影ながら多くの人々が関わっています。お疲れ様です。

机をひとつひとつ組み立てています。建物の完成には、影ながら多くの人々が関わっています。お疲れ様です。

四角い机が、この教室の机になるようです。ゆったりとした机になっているようで、グループワークはもちろん、独りで座ることもできそうです。

四角い机が、この教室の机になるようです。ゆったりとした机になっているようで、グループワークはもちろん、独りで座ることもできそうです。

上下に昇降する教卓が納入されています。どうやら、3つに分割できるようです。写真の奥の方では、ホワイトボードを組み立てている様子をみることができます。

上下に昇降する教卓が納入されています。どうやら、3つに分割できるようです。写真の奥の方では、ホワイトボードを組み立てている様子をみることができます。

作業が一段落したら、椅子がスタジオに納入されるようです。

作業が一段落したら、椅子がスタジオに納入されるようです。

9月22日の木曜日に、地下一階のオープンスペースアリーナ(002)に什器が搬入されており準備が進められています。

大型の液晶ディスプレイが2台設置され、プロジェクターとスクリーンも完備されており、レクチャーにも最適です。1 階部分まで吹き抜けの開放的なスペースで、天井には石井リーサ明理さんの手による照明「輝迸」が設置されます。

オープンスペースアリーナ(002)から続く、天井までの高さが10メートルを超えるガラス張りのエントランスホールです。学生の滞在学習スペースとしても機能します。天井には石井リーサ明理さんによるオリジナルの照明「光湧」が設置され、屋上は緑化されます。

現在は、今月末の竣工披露式典の準備が進められていると聞いています。

オープンスペースアリーナ(002)から続く、天井までの高さが10メートルを超えるガラス張りのエントランスホールです。学生の滞在学習スペースとしても機能します。天井には石井リーサ明理さんによるオリジナルの照明「光湧」が設置され、屋上は緑化されます。

現在は、今月末の竣工披露式典の準備が進められていると聞いています。

オープンスペースアリーナ(002)から続く、天井までの高さが10メートルを超えるガラス張りのエントランスホールです。学生の滞在学習スペースとしても機能します。天井には石井リーサ明理さんによるオリジナルの照明「光湧」が設置され、屋上は緑化されます。

現在は、今月末の竣工披露式典の準備が進められていると聞いています。

オープンスペースアリーナ(002)から続く、天井までの高さが10メートルを超えるガラス張りのエントランスホールです。学生の滞在学習スペースとしても機能します。天井には石井リーサ明理さんによるオリジナルの照明「光湧」が設置され、屋上は緑化されます。

現在は、今月末の竣工披露式典の準備が進められていると聞いています。

(教養教育高度化機構 林)

9月22日の木曜日に、地下一階のカフェテリア KOMOREBIにカフェ用の什器が搬入されました。まだ、カバーが取り付けられていますね。

大きなテーブルを取り囲むようにに、ゆったりと座ることができる椅子が4脚ずつ設置されています。ゆっくりとお茶を飲みながら談笑するのもよいでしょうし、コーヒーを飲みながら、PCを広げて作業することもできるでしょう。いろいろな出会いの場所と機能してくれることを期待したいです。

このカフェテリア KOMOREBIの特徴は、石井・リーサ・明理のデザインによる照明です。居心地の良いカフェテリアのために、特性デザインの「木漏れ日プレート」という照明が設置されています。

その照明デザインについては、広報チームの学生が石井さんにインタビューしていますので、そちらをお読み下さい。

石井・リーサ・明理氏、3. カフェテリア/夜の顔

大きなテーブルを取り囲むようにに、ゆったりと座ることができる椅子が4脚ずつ設置されています。ゆっくりとお茶を飲みながら談笑するのもよいでしょうし、コーヒーを飲みながら、PCを広げて作業することもできるでしょう。いろいろな出会いの場所と機能してくれることを期待したいです。

このカフェテリア KOMOREBIの特徴は、石井・リーサ・明理のデザインによる照明です。居心地の良いカフェテリアのために、特性デザインの「木漏れ日プレート」という照明が設置されています。

その照明デザインについては、広報チームの学生が石井さんにインタビューしていますので、そちらをお読み下さい。

石井・リーサ・明理氏、3. カフェテリア/夜の顔

カウンターには、生協のカフェが入店する予定と聞いています。レジやカフェの道具などが納入されており、準備が進められていました。

カウンターには、生協のカフェが入店する予定と聞いています。レジやカフェの道具などが納入されており、準備が進められていました。

大きなテーブルを取り囲むようにに、ゆったりと座ることができる椅子が4脚ずつ設置されています。ゆっくりとお茶を飲みながら談笑するのもよいでしょうし、コーヒーを飲みながら、PCを広げて作業することもできるでしょう。いろいろな出会いの場所と機能してくれることを期待したいです。

このカフェテリア KOMOREBIの特徴は、石井・リーサ・明理のデザインによる照明です。居心地の良いカフェテリアのために、特性デザインの「木漏れ日プレート」という照明が設置されています。

その照明デザインについては、広報チームの学生が石井さんにインタビューしていますので、そちらをお読み下さい。

石井・リーサ・明理氏、3. カフェテリア/夜の顔

大きなテーブルを取り囲むようにに、ゆったりと座ることができる椅子が4脚ずつ設置されています。ゆっくりとお茶を飲みながら談笑するのもよいでしょうし、コーヒーを飲みながら、PCを広げて作業することもできるでしょう。いろいろな出会いの場所と機能してくれることを期待したいです。

このカフェテリア KOMOREBIの特徴は、石井・リーサ・明理のデザインによる照明です。居心地の良いカフェテリアのために、特性デザインの「木漏れ日プレート」という照明が設置されています。

その照明デザインについては、広報チームの学生が石井さんにインタビューしていますので、そちらをお読み下さい。

石井・リーサ・明理氏、3. カフェテリア/夜の顔

カウンターには、生協のカフェが入店する予定と聞いています。レジやカフェの道具などが納入されており、準備が進められていました。

カウンターには、生協のカフェが入店する予定と聞いています。レジやカフェの道具などが納入されており、準備が進められていました。

(教養教育高度化機構 林)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aVBUpokn-ts[/youtube]

小宮山宏先生の21 KOMCEEへのメッセージビデオを公開しました。

内容の説明については、こちらのページも参照して下さい。

東京大学駒場キャンパス「21 KOMCEE (理想の教育棟)」は、本学の特徴であるリベラル・アーツを主体とした1,2年生の学部教育の拠点として、ICT支援型協調学習空間と共有スペースからなるⅠ期棟、理系基礎実験施設と一般講義室からなるⅡ期棟で構成され、学びやすさと環境に配慮した総計12,000平方メートルの教育施設として計画されました。基本計画は以下の通りです。

- 滞在型の学習空間を実現するために、学生の利用率が高いコミュニケーション・プラザとの空間的な連続性、意匠的な一体感を確保しています。

- キャンパスの景観を保全するために、低層建物としています。

- 省エネルギー・環境安全管理・緑化や樹木保存を含め、環境と安全に配慮します。

- キャンパス計画の軸線(道路軸)に従って配置しています。

- 容積率を確保するために、積極的に地下を利用しています。

- 最先端の教養教育を体現する先進的施設とします。

普段中々目にすることができない、地下一階の機械室を見学してきました。

この機械室には、下記の機能を支える設備が配置されています。それぞれが、どのような役割をしているかまでは、理解できていませんが、快適な環境にするための空調設備です。地中熱と地下水の温度差を熱交換器を介して、冷暖房する仕組みになっています。

・地下熱・地下水利用ヒートポンプ空調システム

この空調システムは、一年を通じて、安定した温度16~17度の地中熱・地下水を利用して、空調を行います。外気の熱を利用するよりも、高効率となり省エネルギー化が期待できるとのことです。

(教養教育高度化機構 林)

地下一階のレクチャーホールの備え付けの椅子と机、プロジェクターの設置工事が10月5日(水)の一般公開に向けて進行中です。約200の座席があり、地下広場からもレクチャーホールの様子をうかがうことができます。また、全学共通無線LANサービス(utroam)が提供されており、インターネットに接続可能です。

プロジェクターが2台設置されます。また、スクリーンは、通常のホワイトスクリーンよりも鮮やかなコントラストを生み出す「外光吸収構造」のスクリーンを採用しています。これまでのスクリーンよりも、照明などの環境光などを吸収し、鮮明な映像を見ることができます。プロジェクターの接続端子は、VGA端子に加えて、HDMI端子を追加しており、デジタル化に対応しています。

プロジェクターが2台設置されます。また、スクリーンは、通常のホワイトスクリーンよりも鮮やかなコントラストを生み出す「外光吸収構造」のスクリーンを採用しています。これまでのスクリーンよりも、照明などの環境光などを吸収し、鮮明な映像を見ることができます。プロジェクターの接続端子は、VGA端子に加えて、HDMI端子を追加しており、デジタル化に対応しています。

工事状況は、今週にレクチャーホールの工事が完了して、残りはスタジオ教室の什器納入を残すのみとなりました。

工事状況は、今週にレクチャーホールの工事が完了して、残りはスタジオ教室の什器納入を残すのみとなりました。

プロジェクターが2台設置されます。また、スクリーンは、通常のホワイトスクリーンよりも鮮やかなコントラストを生み出す「外光吸収構造」のスクリーンを採用しています。これまでのスクリーンよりも、照明などの環境光などを吸収し、鮮明な映像を見ることができます。プロジェクターの接続端子は、VGA端子に加えて、HDMI端子を追加しており、デジタル化に対応しています。

プロジェクターが2台設置されます。また、スクリーンは、通常のホワイトスクリーンよりも鮮やかなコントラストを生み出す「外光吸収構造」のスクリーンを採用しています。これまでのスクリーンよりも、照明などの環境光などを吸収し、鮮明な映像を見ることができます。プロジェクターの接続端子は、VGA端子に加えて、HDMI端子を追加しており、デジタル化に対応しています。

工事状況は、今週にレクチャーホールの工事が完了して、残りはスタジオ教室の什器納入を残すのみとなりました。

工事状況は、今週にレクチャーホールの工事が完了して、残りはスタジオ教室の什器納入を残すのみとなりました。

(教養教育高度化機構 林)

皆様こんにちは。

「中央アジア散歩」ゼミでは14日からのウズベキスタンでの現地研修を前に、一部のメンバーでオプショナルツアーを敢行中です。この旅程では、14日からの研修では行く機会の得られなかったヒヴァ・ブハラを訪ねることになっており、10日現在、誰もけがなどに苛まれることなく予定をこなしています。我々一同は9日にタシケントに入り、今日10日に国内線を利用してヒヴァ入りを果たしました。 ヒヴァはウズベキスタン西部に位置する古都であり、二重の防壁に囲まれたイチャン・カラと呼ばれる内城には宮殿やモスク、メドレセ(イスラームの神学校)などが多く立ち並んでいます。非常に狭い内城に中世の色をそのままとどめていることが評価され、「博物館都市」に指定されたほか、世界遺産にも登録されています。 今日は着いたばかりであまり多くの場所を廻ることはかないませんでした。しかしながら、先ほど述べたようにイチャン・カラ自体の面積は小さいため、少し城内を散策するだけでヒヴァがどのような空気を持つ場所なのかは理解できます。 イチャン・カラには今でもはっきりと立派な城壁が聳え立っており、かつての威光そのままに訪れる人を圧倒しています。城壁の内部は年季の入った土造りの建物が所狭しと重なるように建っており、路地を歩くとところどころで不意に荘厳なメドレセに出くわします。二本のミナレットが空を削るかのように高く聳え立っており、城内の至る所からその姿を拝むことができます。城内には時折鶏や犬の鳴き声が響き、観光客がさほど多くないことも相まって書き表せない空気を醸し出し、タイムスリップでもしたかのような気持ちにさせてくれる素敵な街です。夕方には熱さを嫌って外出を控えていた人達も次第に街に繰り出し始め、子供たちが畏れ多くも世界遺産の壁をゴールにサッカーをしています。 明日は城内を隈なくめぐり、報告をしたいと考えています。ネット環境は充実しておらず、定期的な報告ができるかは甚だ疑問ではありますが、可能な限り更新を続ける予定です。ではまた明日このブログでお会いしましょう。 文責:文科二類 藻谷

2011年冬学期には、21 KOMCEEとサステイナビリティをテーマにした全学自由研究ゼミナールも開講されます。

タイトルは「理想の教育棟」から世界標準のサステイナブルキャンパスを考える。

魅力的な講師陣が予定されています。

また、ヨーロッパへのフィールドワークも計画しています。

授業の詳細については、ZEBLOGの記事を参照して下さい!

魅力的な講師陣が予定されています。

また、ヨーロッパへのフィールドワークも計画しています。

授業の詳細については、ZEBLOGの記事を参照して下さい!

魅力的な講師陣が予定されています。

また、ヨーロッパへのフィールドワークも計画しています。

授業の詳細については、ZEBLOGの記事を参照して下さい!

魅力的な講師陣が予定されています。

また、ヨーロッパへのフィールドワークも計画しています。

授業の詳細については、ZEBLOGの記事を参照して下さい!

(教養教育高度化機構 坂口)

教養教育高度化機構では、2011年冬学期の21 KOMCEE(理想の教育棟)の授業利用開始に伴い、21 KOMCEEでのインタラクティブな授業から社会に対して成果を発信する全学自由研究ゼミナールを開講します。

チーム形成部門坂口菊恵とアクティブラーニング部門の林一雅先生がコーディネーターをつとめます。

テーマはサステイナビリティ。

サステイナビリティとは、人間の生活に伴う環境負荷の低減から、少子・高齢化社会の問題、生物多様性の保護、食糧問題など多様な分野にわたって、持続可能な社会実現に向けて必要な活動をさぐる学問のテーマです。

今年度は、「理想の教育棟」という駒場に新しくできたシンボリックな建物をテーマに、教育施設の設計から低環境負荷の実現や環境教育のあり方を考えていきます。

講義題目は「理想の教育棟」から世界標準のサステイナブルキャンパスを考える。

木曜5限(16:20-17:50)に、K303(21 KOMCEEスタジオ教室)で開講します。

ゼミナールでは、こうした問題に対し第一線で実務や研究に携わっておられる方々を講師としてお呼びします。

ただ講演をうかがうだけではなく、講師の方々が話題とされるテーマについて学生の側が自分たちで調べておくことで、疑問点を率直に投げかけ、活発な議論が進むことを期待しています。

講師陣の方々・予定されているトピックは以下のようです。

サステイナビリティとは、人間の生活に伴う環境負荷の低減から、少子・高齢化社会の問題、生物多様性の保護、食糧問題など多様な分野にわたって、持続可能な社会実現に向けて必要な活動をさぐる学問のテーマです。

今年度は、「理想の教育棟」という駒場に新しくできたシンボリックな建物をテーマに、教育施設の設計から低環境負荷の実現や環境教育のあり方を考えていきます。

講義題目は「理想の教育棟」から世界標準のサステイナブルキャンパスを考える。

木曜5限(16:20-17:50)に、K303(21 KOMCEEスタジオ教室)で開講します。

ゼミナールでは、こうした問題に対し第一線で実務や研究に携わっておられる方々を講師としてお呼びします。

ただ講演をうかがうだけではなく、講師の方々が話題とされるテーマについて学生の側が自分たちで調べておくことで、疑問点を率直に投げかけ、活発な議論が進むことを期待しています。

講師陣の方々・予定されているトピックは以下のようです。

Sustainability is a key word which integrates various academic fields tackling for the realization of sustainable society―the reduction of environmental burdens, how to respond to the declining birthrate and the aging society, conservation of biodiversity, solution to food problem, and so forth.

The aim of this seminar is to study strategies for realization of lowering environmental burdens and prospects of environmental education from the perspective of educational facility planning.

The 21 KOMCEE, the newly build symbolic structure in Komaba campus, will make a good theme for our study.

Therefore, we placed Study Worldwide Model of Sustainable Campus, Starting from the 21 KOMCEE on the agenda.

Sustainability is a key word which integrates various academic fields tackling for the realization of sustainable society―the reduction of environmental burdens, how to respond to the declining birthrate and the aging society, conservation of biodiversity, solution to food problem, and so forth.

The aim of this seminar is to study strategies for realization of lowering environmental burdens and prospects of environmental education from the perspective of educational facility planning.

The 21 KOMCEE, the newly build symbolic structure in Komaba campus, will make a good theme for our study.

Therefore, we placed Study Worldwide Model of Sustainable Campus, Starting from the 21 KOMCEE on the agenda.

サステイナビリティとは、人間の生活に伴う環境負荷の低減から、少子・高齢化社会の問題、生物多様性の保護、食糧問題など多様な分野にわたって、持続可能な社会実現に向けて必要な活動をさぐる学問のテーマです。

今年度は、「理想の教育棟」という駒場に新しくできたシンボリックな建物をテーマに、教育施設の設計から低環境負荷の実現や環境教育のあり方を考えていきます。

講義題目は「理想の教育棟」から世界標準のサステイナブルキャンパスを考える。

木曜5限(16:20-17:50)に、K303(21 KOMCEEスタジオ教室)で開講します。

ゼミナールでは、こうした問題に対し第一線で実務や研究に携わっておられる方々を講師としてお呼びします。

ただ講演をうかがうだけではなく、講師の方々が話題とされるテーマについて学生の側が自分たちで調べておくことで、疑問点を率直に投げかけ、活発な議論が進むことを期待しています。

講師陣の方々・予定されているトピックは以下のようです。

サステイナビリティとは、人間の生活に伴う環境負荷の低減から、少子・高齢化社会の問題、生物多様性の保護、食糧問題など多様な分野にわたって、持続可能な社会実現に向けて必要な活動をさぐる学問のテーマです。

今年度は、「理想の教育棟」という駒場に新しくできたシンボリックな建物をテーマに、教育施設の設計から低環境負荷の実現や環境教育のあり方を考えていきます。

講義題目は「理想の教育棟」から世界標準のサステイナブルキャンパスを考える。

木曜5限(16:20-17:50)に、K303(21 KOMCEEスタジオ教室)で開講します。

ゼミナールでは、こうした問題に対し第一線で実務や研究に携わっておられる方々を講師としてお呼びします。

ただ講演をうかがうだけではなく、講師の方々が話題とされるテーマについて学生の側が自分たちで調べておくことで、疑問点を率直に投げかけ、活発な議論が進むことを期待しています。

講師陣の方々・予定されているトピックは以下のようです。

- 第1週 (10月6日)

- 坂口菊恵特任講師・林一雅特任助教 ゼミナールの進め方に関するガイダンス

- 第2週 (10月13日)

- グループワーク (駒場)

- 第3週 (10月20日)

- 高見英樹 文科省大臣官房文教施設企画部施設助成課課長補佐 日本の学校施設のエコ化について

- 第4週 (10月27日)

- コクヨとのグループワーク (駒場)

- 第5週 (11月10日)

- 田村正道 類設計室一級建築士 21 KOMCEE建築意匠に込められた工夫

- 第6週 (11月17日)

- コクヨとのグループディスカッション (駒場と品川をつないで)

- 第7週 (12月1日)

- 大岡龍三 生産技術研究所教授 地中熱利用によるZero Energy Building実現

- 第8週 (12月8日)

- 磯部雅彦 TSCP室長 東京大学のサステイナビリティキャンパス化への取り組みと21 KOMCEE

- 第9週 (12月15日)

- グループワーク (駒場)

- 第10週 (12月22日)

- 大倉紀彰 環境省環境保健部企画課課長補佐 低炭素まちづくり:水俣全体をキャンパスにサスティナブルな地域を考える

- 第11週 (1月12日)

- 奈尾信英 広域システム科学系情報図形科学講師 建築意匠・環境負荷軽減を考慮したヨーロッパの街づくり

- 第12週 (1月19日)

- 住 明正 東京大学サステイナビリティ学連携研究機構教授 地球温暖化について/サステイナビリティ学とは何か

- 第13週 (1月26日)

- グループワーク (駒場)

春休みに、1週間程度オランダへのフィールドワークを予定しています。 随行人数については人数制限をする可能性があります。参加者全体に対する人数制限は特に設けません。 参加者はゼミナールで得た知見を授業のウェブサイトや駒場祭での展示などを通じてプレゼンテーションすることが求められます。授業時間外の作業も必要になります。

成績評価法

授業への参加、プレゼンテーション教科書

- 小宮山 宏 『低炭素社会』幻冬舎新書

参考書

- 小宮山 宏 『地球持続の技術』岩波新書

- 今泉 みね子『ドイツを変えた10人の環境パイオニア』白水社

Coordinator

Kikue Sakaguchi: Junior Scholars Collaborative Initiative, KOMEX Kazumasa Hayashi: Division for Active Learning and Teaching, KOMEXKey words

Sustainability, Active Learning, Architecture Design, City Planning Sustainability is a key word which integrates various academic fields tackling for the realization of sustainable society―the reduction of environmental burdens, how to respond to the declining birthrate and the aging society, conservation of biodiversity, solution to food problem, and so forth.

The aim of this seminar is to study strategies for realization of lowering environmental burdens and prospects of environmental education from the perspective of educational facility planning.

The 21 KOMCEE, the newly build symbolic structure in Komaba campus, will make a good theme for our study.

Therefore, we placed Study Worldwide Model of Sustainable Campus, Starting from the 21 KOMCEE on the agenda.

Sustainability is a key word which integrates various academic fields tackling for the realization of sustainable society―the reduction of environmental burdens, how to respond to the declining birthrate and the aging society, conservation of biodiversity, solution to food problem, and so forth.

The aim of this seminar is to study strategies for realization of lowering environmental burdens and prospects of environmental education from the perspective of educational facility planning.

The 21 KOMCEE, the newly build symbolic structure in Komaba campus, will make a good theme for our study.

Therefore, we placed Study Worldwide Model of Sustainable Campus, Starting from the 21 KOMCEE on the agenda.

- Hour: the fifth period(16:20-17:50), on Thursday

- Place: K303, 21 KOMCEE

Schedule

- 1st week (10/6)

- Guidance of this seminar Lecturer Kikue Sakaguchi; assistant professor Kazumasa Hayashi

- 2st week (10/13)

- Student’s discussion and work@KOMABA

- 3rd week (10/20)

- Eco friendly design of school buildings in Japan Hideki Takami from the Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology

- 4th week (10/27)

- Pre-group work with KOKUYO FURNITURE Co.,Ltd. @KOMABA

- 5th week (11/10)

- Ingenuity exercised in constructing and designing the 21 KOMCEE Masamichi Tamura first-class registered architect from RUI architect’s office

- 6th week (11/17)

- Online group discussion between students@KOMABA and business persons@ KOKUYO FURNITURE Co.,Ltd., Shinagawa, on 2012 KOKUYO Faire

- 7th week (12/1)

- Realizing Zero Energy Building by utilizing geothermal energy Professor Ryozo Ooka from the Institute of Industrial Science, the University of Tokyo

- 8th week (12/8)

- What the University of Tokyo has grappled with sustainablizing their campus, and the construction of the 21 KOMCEE Professor Masahiko Isobe the general manager of TSCP (Todai Sustainable Campus Project)

- 9th week (12/15)

- Student’s discussion and work@KOMABA

- 10th week (12/22)

- What Japanese government has achieved as a countermeasure for global warming Noriaki Okura from the Ministry of Environment

- 11th week (1/12)

- Learn from town planning in Europe from the perspective of design and ecology Lecturer Nobuhide Nao from the Department of General Systems Studies, the University of Tokyo

- 12th week (1/19)

- What is sustainability as an academic filed?/ all about global warming Professor Akimasa Sumi TIGS (Transdisciplinary Initiative for Global Sustainability) chief director, AGS (Alliance for Global Sustainability) promotion general manager, and IR3S (Integrated Research System for Sustainability Science) professor as an additional post

- 13th week (1/26)

- Student’s discussion and work@KOMABA

Fieldwork in the Netherlands for about a week is planned when this semester is over. There might be limitation of numbers for this fieldwork but not for the seminar itself.Students are required to give presentations about what you’ve learned through the seminar. For your presentation, our website or KOMABA Festival will offer the opportunities.

Evaluation

Evaluation will be based on your attitude in the seminar and your presentation.

後編になります。

「ナン」「チャイ」

続いて、「ナン」です。

(左:ウズベキスタンのナン 右:インド料理で有名なナン)

「ナンなら知ってるよ〜」という方も多いのではないでしょうか。インド料理で食べたことあるから知っているという方、ウズベキスタンのナンは都内インドカレー店で出てくるお馴染みの「ナン」とは少し異なります。丸く焼かれたものが多く、乾燥地域のため、保存食としても用いられています。湿気の多い日本で放置していたらすぐにカビてしまいますね。少し蛇足になりますが、ウズベキスタンは乾燥した気候を生かして、ナン他、ドライフルーツなどの保存食が親しまれています。メロンのドライフルーツなどが有名なようで、実際授で食べてみましたが、噛んでいるとじわじわとメロンの味がしみ出てきます。ナンに戻ります。外観の特徴としてウズベキスタン東部は分厚く見た目も綺麗なナンが多いのですが、西に行くに連れて、薄く平になっていきます。サマルカンド地方のナンがおいしいと言われています。プロフと同じく、地方ごとの違いが楽しめる料理ですね。

最後に「チャイ」です。

「ナンなら知ってるよ〜」という方も多いのではないでしょうか。インド料理で食べたことあるから知っているという方、ウズベキスタンのナンは都内インドカレー店で出てくるお馴染みの「ナン」とは少し異なります。丸く焼かれたものが多く、乾燥地域のため、保存食としても用いられています。湿気の多い日本で放置していたらすぐにカビてしまいますね。少し蛇足になりますが、ウズベキスタンは乾燥した気候を生かして、ナン他、ドライフルーツなどの保存食が親しまれています。メロンのドライフルーツなどが有名なようで、実際授で食べてみましたが、噛んでいるとじわじわとメロンの味がしみ出てきます。ナンに戻ります。外観の特徴としてウズベキスタン東部は分厚く見た目も綺麗なナンが多いのですが、西に行くに連れて、薄く平になっていきます。サマルカンド地方のナンがおいしいと言われています。プロフと同じく、地方ごとの違いが楽しめる料理ですね。

最後に「チャイ」です。

日本のインド料理ブームによって、「チャイ」についても相当有名になっているのではないでしょうか。チャイ=お茶 という認識で大丈夫です。油っぽい料理が多いウズベキスタン料理ですが、そんな食事に必ずといって言いほどついてくるのがこの「チャイ」です。急須にお茶碗という日本らしい食器が一般的です。食事の際にはブラック(紅茶に近い)かグリーン(緑茶に近い)から選べる事が多い。インド料理などで出てくるチャイのようにミルクが入ったというものではなく、

福井の食文化についての報告は以上になります。

文献が非常に少なく(学術論文についてはさらなりですが)、現地でのリサーリが大変楽しみです。

以下、所感です。

ほとんどの日本人が「ウズベキスタン?どこそれ?」というのが現状だと思います。実際自分自身もこの授業を取る以前はあまり中央アジアに対する知識はありませんでした。授業では食文化を中心に(間下君と二人だけで…)調べてきましたが、印象としては、思っていた以上に日本に近い部分を持つ国だということです。きっと中国に近いと言った方が適切なのでしょうが。うどん(ラグマン)にチャーハン(プロフ)、緑茶(チャイ)に串焼き(シャシリク)など、日本人に馴染みやすい料理が多いようです。けれども、経済的、人的交流は非常に乏しい。比較的近い場所にあるトルコに行ってきたという人は多いですが、ウズベキスタンに行ってきたという人はあまり見かけません。ウズベキスタンはウランや石油など資源が豊富です。話によると、ウズベキスタンには中国、韓国の人が非常に多いようです。けれども日本人は非常に少ない。アフリカなどの資源のある国でも同じような現象が起きてるのは、有名ですね。単純に同様な状態であると決める事はできないでしょうが、ウズベキスタンと日本の関係を見る事は「日本の外交」を再考する一つのアプローチに成り得るのではないでしょうか。今回の研修では、ウズベキスタンと日本の関係強化についてまず考え、そこから更に一般化できる何かを考えることができたら有意義なものになるのではないかと考えています。余談になりますが、ここ一週間ほど沖縄に旅行に行っていました。勿論、同じ日本人なのですが、気質も、食文化も東京と大きなギャップを感じました。特に食に関しては、山羊、イルカ肉、豚足、海蛇、油みそなど、食べ慣れないものに多く出会いました(イルカを除いて非常に美味しかったです)。ウズベキスタンは陸続きなので、日本ほど地方ごとの差異があるとは思えませんが、上でも書いたように、こうした同国内での食文化(にとどまらずできれば様々な文化)の差異には是非とも注目していきたいと思っています。

文責 文科二類二年 福井康介

日本のインド料理ブームによって、「チャイ」についても相当有名になっているのではないでしょうか。チャイ=お茶 という認識で大丈夫です。油っぽい料理が多いウズベキスタン料理ですが、そんな食事に必ずといって言いほどついてくるのがこの「チャイ」です。急須にお茶碗という日本らしい食器が一般的です。食事の際にはブラック(紅茶に近い)かグリーン(緑茶に近い)から選べる事が多い。インド料理などで出てくるチャイのようにミルクが入ったというものではなく、

福井の食文化についての報告は以上になります。

文献が非常に少なく(学術論文についてはさらなりですが)、現地でのリサーリが大変楽しみです。

以下、所感です。

ほとんどの日本人が「ウズベキスタン?どこそれ?」というのが現状だと思います。実際自分自身もこの授業を取る以前はあまり中央アジアに対する知識はありませんでした。授業では食文化を中心に(間下君と二人だけで…)調べてきましたが、印象としては、思っていた以上に日本に近い部分を持つ国だということです。きっと中国に近いと言った方が適切なのでしょうが。うどん(ラグマン)にチャーハン(プロフ)、緑茶(チャイ)に串焼き(シャシリク)など、日本人に馴染みやすい料理が多いようです。けれども、経済的、人的交流は非常に乏しい。比較的近い場所にあるトルコに行ってきたという人は多いですが、ウズベキスタンに行ってきたという人はあまり見かけません。ウズベキスタンはウランや石油など資源が豊富です。話によると、ウズベキスタンには中国、韓国の人が非常に多いようです。けれども日本人は非常に少ない。アフリカなどの資源のある国でも同じような現象が起きてるのは、有名ですね。単純に同様な状態であると決める事はできないでしょうが、ウズベキスタンと日本の関係を見る事は「日本の外交」を再考する一つのアプローチに成り得るのではないでしょうか。今回の研修では、ウズベキスタンと日本の関係強化についてまず考え、そこから更に一般化できる何かを考えることができたら有意義なものになるのではないかと考えています。余談になりますが、ここ一週間ほど沖縄に旅行に行っていました。勿論、同じ日本人なのですが、気質も、食文化も東京と大きなギャップを感じました。特に食に関しては、山羊、イルカ肉、豚足、海蛇、油みそなど、食べ慣れないものに多く出会いました(イルカを除いて非常に美味しかったです)。ウズベキスタンは陸続きなので、日本ほど地方ごとの差異があるとは思えませんが、上でも書いたように、こうした同国内での食文化(にとどまらずできれば様々な文化)の差異には是非とも注目していきたいと思っています。

文責 文科二類二年 福井康介

「ナンなら知ってるよ〜」という方も多いのではないでしょうか。インド料理で食べたことあるから知っているという方、ウズベキスタンのナンは都内インドカレー店で出てくるお馴染みの「ナン」とは少し異なります。丸く焼かれたものが多く、乾燥地域のため、保存食としても用いられています。湿気の多い日本で放置していたらすぐにカビてしまいますね。少し蛇足になりますが、ウズベキスタンは乾燥した気候を生かして、ナン他、ドライフルーツなどの保存食が親しまれています。メロンのドライフルーツなどが有名なようで、実際授で食べてみましたが、噛んでいるとじわじわとメロンの味がしみ出てきます。ナンに戻ります。外観の特徴としてウズベキスタン東部は分厚く見た目も綺麗なナンが多いのですが、西に行くに連れて、薄く平になっていきます。サマルカンド地方のナンがおいしいと言われています。プロフと同じく、地方ごとの違いが楽しめる料理ですね。

最後に「チャイ」です。

「ナンなら知ってるよ〜」という方も多いのではないでしょうか。インド料理で食べたことあるから知っているという方、ウズベキスタンのナンは都内インドカレー店で出てくるお馴染みの「ナン」とは少し異なります。丸く焼かれたものが多く、乾燥地域のため、保存食としても用いられています。湿気の多い日本で放置していたらすぐにカビてしまいますね。少し蛇足になりますが、ウズベキスタンは乾燥した気候を生かして、ナン他、ドライフルーツなどの保存食が親しまれています。メロンのドライフルーツなどが有名なようで、実際授で食べてみましたが、噛んでいるとじわじわとメロンの味がしみ出てきます。ナンに戻ります。外観の特徴としてウズベキスタン東部は分厚く見た目も綺麗なナンが多いのですが、西に行くに連れて、薄く平になっていきます。サマルカンド地方のナンがおいしいと言われています。プロフと同じく、地方ごとの違いが楽しめる料理ですね。

最後に「チャイ」です。

日本のインド料理ブームによって、「チャイ」についても相当有名になっているのではないでしょうか。チャイ=お茶 という認識で大丈夫です。油っぽい料理が多いウズベキスタン料理ですが、そんな食事に必ずといって言いほどついてくるのがこの「チャイ」です。急須にお茶碗という日本らしい食器が一般的です。食事の際にはブラック(紅茶に近い)かグリーン(緑茶に近い)から選べる事が多い。インド料理などで出てくるチャイのようにミルクが入ったというものではなく、

福井の食文化についての報告は以上になります。

文献が非常に少なく(学術論文についてはさらなりですが)、現地でのリサーリが大変楽しみです。

以下、所感です。

ほとんどの日本人が「ウズベキスタン?どこそれ?」というのが現状だと思います。実際自分自身もこの授業を取る以前はあまり中央アジアに対する知識はありませんでした。授業では食文化を中心に(間下君と二人だけで…)調べてきましたが、印象としては、思っていた以上に日本に近い部分を持つ国だということです。きっと中国に近いと言った方が適切なのでしょうが。うどん(ラグマン)にチャーハン(プロフ)、緑茶(チャイ)に串焼き(シャシリク)など、日本人に馴染みやすい料理が多いようです。けれども、経済的、人的交流は非常に乏しい。比較的近い場所にあるトルコに行ってきたという人は多いですが、ウズベキスタンに行ってきたという人はあまり見かけません。ウズベキスタンはウランや石油など資源が豊富です。話によると、ウズベキスタンには中国、韓国の人が非常に多いようです。けれども日本人は非常に少ない。アフリカなどの資源のある国でも同じような現象が起きてるのは、有名ですね。単純に同様な状態であると決める事はできないでしょうが、ウズベキスタンと日本の関係を見る事は「日本の外交」を再考する一つのアプローチに成り得るのではないでしょうか。今回の研修では、ウズベキスタンと日本の関係強化についてまず考え、そこから更に一般化できる何かを考えることができたら有意義なものになるのではないかと考えています。余談になりますが、ここ一週間ほど沖縄に旅行に行っていました。勿論、同じ日本人なのですが、気質も、食文化も東京と大きなギャップを感じました。特に食に関しては、山羊、イルカ肉、豚足、海蛇、油みそなど、食べ慣れないものに多く出会いました(イルカを除いて非常に美味しかったです)。ウズベキスタンは陸続きなので、日本ほど地方ごとの差異があるとは思えませんが、上でも書いたように、こうした同国内での食文化(にとどまらずできれば様々な文化)の差異には是非とも注目していきたいと思っています。

文責 文科二類二年 福井康介

日本のインド料理ブームによって、「チャイ」についても相当有名になっているのではないでしょうか。チャイ=お茶 という認識で大丈夫です。油っぽい料理が多いウズベキスタン料理ですが、そんな食事に必ずといって言いほどついてくるのがこの「チャイ」です。急須にお茶碗という日本らしい食器が一般的です。食事の際にはブラック(紅茶に近い)かグリーン(緑茶に近い)から選べる事が多い。インド料理などで出てくるチャイのようにミルクが入ったというものではなく、

福井の食文化についての報告は以上になります。

文献が非常に少なく(学術論文についてはさらなりですが)、現地でのリサーリが大変楽しみです。

以下、所感です。

ほとんどの日本人が「ウズベキスタン?どこそれ?」というのが現状だと思います。実際自分自身もこの授業を取る以前はあまり中央アジアに対する知識はありませんでした。授業では食文化を中心に(間下君と二人だけで…)調べてきましたが、印象としては、思っていた以上に日本に近い部分を持つ国だということです。きっと中国に近いと言った方が適切なのでしょうが。うどん(ラグマン)にチャーハン(プロフ)、緑茶(チャイ)に串焼き(シャシリク)など、日本人に馴染みやすい料理が多いようです。けれども、経済的、人的交流は非常に乏しい。比較的近い場所にあるトルコに行ってきたという人は多いですが、ウズベキスタンに行ってきたという人はあまり見かけません。ウズベキスタンはウランや石油など資源が豊富です。話によると、ウズベキスタンには中国、韓国の人が非常に多いようです。けれども日本人は非常に少ない。アフリカなどの資源のある国でも同じような現象が起きてるのは、有名ですね。単純に同様な状態であると決める事はできないでしょうが、ウズベキスタンと日本の関係を見る事は「日本の外交」を再考する一つのアプローチに成り得るのではないでしょうか。今回の研修では、ウズベキスタンと日本の関係強化についてまず考え、そこから更に一般化できる何かを考えることができたら有意義なものになるのではないかと考えています。余談になりますが、ここ一週間ほど沖縄に旅行に行っていました。勿論、同じ日本人なのですが、気質も、食文化も東京と大きなギャップを感じました。特に食に関しては、山羊、イルカ肉、豚足、海蛇、油みそなど、食べ慣れないものに多く出会いました(イルカを除いて非常に美味しかったです)。ウズベキスタンは陸続きなので、日本ほど地方ごとの差異があるとは思えませんが、上でも書いたように、こうした同国内での食文化(にとどまらずできれば様々な文化)の差異には是非とも注目していきたいと思っています。

文責 文科二類二年 福井康介

どうも、遅ればせながら食文化担当の福井です。

ウズベキスタンで有名な料理をピックアップして紹介したいと思います。

「プロフ」「ラグマン」

まずは「プロフ」について書きたいと思います。

(左:プロフ 右:カザンで炒められているプロフ)

「プロフ」は、お祝いの席などで出る米料理で「カザン」と呼ばれる特殊な鍋で作られます。「カザン」は家庭用の小さなものから、数百人用の大きなものまで様々な大きさのものがあります。「プロフ」で米料理っていえば、みなさんご存知、あの料理名に似てるなと思った方もいるのではないでしょうか。そう、「ピラフ」です。プロフもピラフも似たような料理で、トルコではピラフ、ウズベキスタンではプロフ、ウイグル地方ではポロなどと呼ばれるようです。調理方法としては、カザンにたっぷり綿花油を入れ、お米、羊肉、にんじん、たまねぎなどをじっくり炒めるという非常にシンプルなものです。地方によって、赤いにんじんを使う地域や、黄色のにんじんを使う地域、またその両方を使う地域などがあり、同じ料理であってもその見た目は微妙に異なります。地域による見た目の違いには、盛りつけ方も影響しています。具と米をチャーハンのように混ぜてしまう地方や、米の上に炒めた野菜を盛りつける地方など、プロフを食べているだけでもその地域地域の変化を楽しめるのではないかと思います。街中でプロフを食べる場合の注意点として、なるべくその日の早い時間帯に食べるということがあります。先ほど書いたように、プロフはたっぷり鍋に油を注いで作ります。ということは、午後になると、下の方にある油に浸かったようなプロフを食べることになり、日本食を食べ慣れている日本人には少々辛いものがあるようです。

続いては、ウズベキスタンに行った日本人に大人気の「ラグマン」です。

(左:ラグマン 右:日本の肉うどん)

「プロフ」は、お祝いの席などで出る米料理で「カザン」と呼ばれる特殊な鍋で作られます。「カザン」は家庭用の小さなものから、数百人用の大きなものまで様々な大きさのものがあります。「プロフ」で米料理っていえば、みなさんご存知、あの料理名に似てるなと思った方もいるのではないでしょうか。そう、「ピラフ」です。プロフもピラフも似たような料理で、トルコではピラフ、ウズベキスタンではプロフ、ウイグル地方ではポロなどと呼ばれるようです。調理方法としては、カザンにたっぷり綿花油を入れ、お米、羊肉、にんじん、たまねぎなどをじっくり炒めるという非常にシンプルなものです。地方によって、赤いにんじんを使う地域や、黄色のにんじんを使う地域、またその両方を使う地域などがあり、同じ料理であってもその見た目は微妙に異なります。地域による見た目の違いには、盛りつけ方も影響しています。具と米をチャーハンのように混ぜてしまう地方や、米の上に炒めた野菜を盛りつける地方など、プロフを食べているだけでもその地域地域の変化を楽しめるのではないかと思います。街中でプロフを食べる場合の注意点として、なるべくその日の早い時間帯に食べるということがあります。先ほど書いたように、プロフはたっぷり鍋に油を注いで作ります。ということは、午後になると、下の方にある油に浸かったようなプロフを食べることになり、日本食を食べ慣れている日本人には少々辛いものがあるようです。

続いては、ウズベキスタンに行った日本人に大人気の「ラグマン」です。

(左:ラグマン 右:日本の肉うどん)

先に書いた「プロフ」と違い、「ラグマン」とだけ聞くと、何のことやらさっぱり分からない方も多いのではないでしょうか。ラグマン(ラグメンと呼ばれることも)は、日本の肉うどんによく似た麺料理で、讃岐うどんのようなコシのある麺が特徴です。ここでも肉としては、羊肉が主に用いられます。見た目も味も日本人が抵抗を受けない仕上がりになっているのが人気の要因ではないしょうか。内地に行くと、どんぶりのようなお椀で汁に浸ったラグマンもあるため、さらに肉うどんに似た様相を呈してきます。詳しい調理方法や材料については、このブログの初期に書いた記事を参考にしていただければと思います。

文科二類二年 福井康介

先に書いた「プロフ」と違い、「ラグマン」とだけ聞くと、何のことやらさっぱり分からない方も多いのではないでしょうか。ラグマン(ラグメンと呼ばれることも)は、日本の肉うどんによく似た麺料理で、讃岐うどんのようなコシのある麺が特徴です。ここでも肉としては、羊肉が主に用いられます。見た目も味も日本人が抵抗を受けない仕上がりになっているのが人気の要因ではないしょうか。内地に行くと、どんぶりのようなお椀で汁に浸ったラグマンもあるため、さらに肉うどんに似た様相を呈してきます。詳しい調理方法や材料については、このブログの初期に書いた記事を参考にしていただければと思います。

文科二類二年 福井康介

「プロフ」は、お祝いの席などで出る米料理で「カザン」と呼ばれる特殊な鍋で作られます。「カザン」は家庭用の小さなものから、数百人用の大きなものまで様々な大きさのものがあります。「プロフ」で米料理っていえば、みなさんご存知、あの料理名に似てるなと思った方もいるのではないでしょうか。そう、「ピラフ」です。プロフもピラフも似たような料理で、トルコではピラフ、ウズベキスタンではプロフ、ウイグル地方ではポロなどと呼ばれるようです。調理方法としては、カザンにたっぷり綿花油を入れ、お米、羊肉、にんじん、たまねぎなどをじっくり炒めるという非常にシンプルなものです。地方によって、赤いにんじんを使う地域や、黄色のにんじんを使う地域、またその両方を使う地域などがあり、同じ料理であってもその見た目は微妙に異なります。地域による見た目の違いには、盛りつけ方も影響しています。具と米をチャーハンのように混ぜてしまう地方や、米の上に炒めた野菜を盛りつける地方など、プロフを食べているだけでもその地域地域の変化を楽しめるのではないかと思います。街中でプロフを食べる場合の注意点として、なるべくその日の早い時間帯に食べるということがあります。先ほど書いたように、プロフはたっぷり鍋に油を注いで作ります。ということは、午後になると、下の方にある油に浸かったようなプロフを食べることになり、日本食を食べ慣れている日本人には少々辛いものがあるようです。

続いては、ウズベキスタンに行った日本人に大人気の「ラグマン」です。

(左:ラグマン 右:日本の肉うどん)

「プロフ」は、お祝いの席などで出る米料理で「カザン」と呼ばれる特殊な鍋で作られます。「カザン」は家庭用の小さなものから、数百人用の大きなものまで様々な大きさのものがあります。「プロフ」で米料理っていえば、みなさんご存知、あの料理名に似てるなと思った方もいるのではないでしょうか。そう、「ピラフ」です。プロフもピラフも似たような料理で、トルコではピラフ、ウズベキスタンではプロフ、ウイグル地方ではポロなどと呼ばれるようです。調理方法としては、カザンにたっぷり綿花油を入れ、お米、羊肉、にんじん、たまねぎなどをじっくり炒めるという非常にシンプルなものです。地方によって、赤いにんじんを使う地域や、黄色のにんじんを使う地域、またその両方を使う地域などがあり、同じ料理であってもその見た目は微妙に異なります。地域による見た目の違いには、盛りつけ方も影響しています。具と米をチャーハンのように混ぜてしまう地方や、米の上に炒めた野菜を盛りつける地方など、プロフを食べているだけでもその地域地域の変化を楽しめるのではないかと思います。街中でプロフを食べる場合の注意点として、なるべくその日の早い時間帯に食べるということがあります。先ほど書いたように、プロフはたっぷり鍋に油を注いで作ります。ということは、午後になると、下の方にある油に浸かったようなプロフを食べることになり、日本食を食べ慣れている日本人には少々辛いものがあるようです。

続いては、ウズベキスタンに行った日本人に大人気の「ラグマン」です。

(左:ラグマン 右:日本の肉うどん)

先に書いた「プロフ」と違い、「ラグマン」とだけ聞くと、何のことやらさっぱり分からない方も多いのではないでしょうか。ラグマン(ラグメンと呼ばれることも)は、日本の肉うどんによく似た麺料理で、讃岐うどんのようなコシのある麺が特徴です。ここでも肉としては、羊肉が主に用いられます。見た目も味も日本人が抵抗を受けない仕上がりになっているのが人気の要因ではないしょうか。内地に行くと、どんぶりのようなお椀で汁に浸ったラグマンもあるため、さらに肉うどんに似た様相を呈してきます。詳しい調理方法や材料については、このブログの初期に書いた記事を参考にしていただければと思います。

文科二類二年 福井康介

先に書いた「プロフ」と違い、「ラグマン」とだけ聞くと、何のことやらさっぱり分からない方も多いのではないでしょうか。ラグマン(ラグメンと呼ばれることも)は、日本の肉うどんによく似た麺料理で、讃岐うどんのようなコシのある麺が特徴です。ここでも肉としては、羊肉が主に用いられます。見た目も味も日本人が抵抗を受けない仕上がりになっているのが人気の要因ではないしょうか。内地に行くと、どんぶりのようなお椀で汁に浸ったラグマンもあるため、さらに肉うどんに似た様相を呈してきます。詳しい調理方法や材料については、このブログの初期に書いた記事を参考にしていただければと思います。

文科二類二年 福井康介

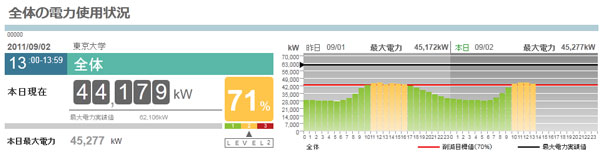

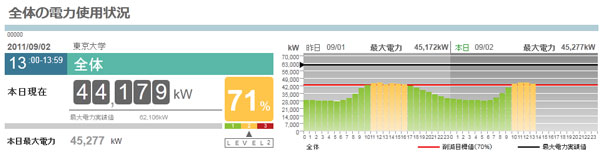

東京都では以前から大規模事業所の温室効果ガス排出削減に向けて、総量削減義務など目標・条例を設定してきました。

今年は東日本大震災の影響により、よりいっそう積極的な節電対策が求められているのは皆さんご存じの通りです。

東京都内有数の大規模事業所である東京大学も、電力危機対策チームを作りさまざまな方略で節電に取り組んでいます。

大学各施設の電力使用状況がリアルタイムにwebで公開されているのをご覧になりましたか?

実は、電力危機対策チームや21 KOMCEE(理想の教育棟)のZero Energy Buildingへの取り組みに限らず、キャンパスの環境対策に関する部署は東大内のあちこちに存在しています。

21 KOMCEEで、電力消費をモニタリングする人工知能システムをはじめさまざまなZEB施設の設置にかかわってきた生産技術研究所野城研究室の技術が、上記の東京大学全体における電力使用モニタリングにも活かされています。野城智也先生は東京大学生産技術研究所の所長を務めていらっしゃいます。

また、21 KOMCEEの建設計画を立てられた前東京大学総長・小宮山宏先生(現三菱総研理事長)は日本でのサステイナビリティ学創設・普及に取り組んで来られました。

実は、電力危機対策チームや21 KOMCEE(理想の教育棟)のZero Energy Buildingへの取り組みに限らず、キャンパスの環境対策に関する部署は東大内のあちこちに存在しています。

21 KOMCEEで、電力消費をモニタリングする人工知能システムをはじめさまざまなZEB施設の設置にかかわってきた生産技術研究所野城研究室の技術が、上記の東京大学全体における電力使用モニタリングにも活かされています。野城智也先生は東京大学生産技術研究所の所長を務めていらっしゃいます。

また、21 KOMCEEの建設計画を立てられた前東京大学総長・小宮山宏先生(現三菱総研理事長)は日本でのサステイナビリティ学創設・普及に取り組んで来られました。

この取り組みに関連し、東京大学にはサステイナビリティに関する次のような組織があります。

わたしたちも、2011年冬学期に21 KOMCEEを題材としたサステイナビリティ関連の全学自由研究ゼミナールを企画しています。内容は追ってお知らせしますのでお楽しみに(U-Taskで既にシラバスが見られるかもしれません)!

実は、電力危機対策チームや21 KOMCEE(理想の教育棟)のZero Energy Buildingへの取り組みに限らず、キャンパスの環境対策に関する部署は東大内のあちこちに存在しています。

21 KOMCEEで、電力消費をモニタリングする人工知能システムをはじめさまざまなZEB施設の設置にかかわってきた生産技術研究所野城研究室の技術が、上記の東京大学全体における電力使用モニタリングにも活かされています。野城智也先生は東京大学生産技術研究所の所長を務めていらっしゃいます。

また、21 KOMCEEの建設計画を立てられた前東京大学総長・小宮山宏先生(現三菱総研理事長)は日本でのサステイナビリティ学創設・普及に取り組んで来られました。

実は、電力危機対策チームや21 KOMCEE(理想の教育棟)のZero Energy Buildingへの取り組みに限らず、キャンパスの環境対策に関する部署は東大内のあちこちに存在しています。

21 KOMCEEで、電力消費をモニタリングする人工知能システムをはじめさまざまなZEB施設の設置にかかわってきた生産技術研究所野城研究室の技術が、上記の東京大学全体における電力使用モニタリングにも活かされています。野城智也先生は東京大学生産技術研究所の所長を務めていらっしゃいます。

また、21 KOMCEEの建設計画を立てられた前東京大学総長・小宮山宏先生(現三菱総研理事長)は日本でのサステイナビリティ学創設・普及に取り組んで来られました。

|

|

|

サステイナビリティは特定の組織や大学のみの努力で達成できるものではありません。IR3Sは国内外の複数の大学の研究拠点や協力機関により構成されています。機構長は東京大学総長です。設立の経緯に関しては『サステイナビリティ学への挑戦』をご覧下さい。 |

|

IR3Sの一員である、東京大学におけるサステイナビリティ研究拠点がTIGSです。 |

|

「人間地球圏の存続を求める大学間国際学術協力 東京大学AGS推進室」は、東京大学と海外の大学の研究拠点をむすぶ国際連携活動の中心組織です。 |

|

AGSから派生し、学生の教育プログラムとして東大が中心となって続けている国際交流活動です。 |

環境問題に関するサークル・学生団体

東京大学の、環境問題啓発系のサークルには以下のようなものがあります。

主題科目(テーマ講義)

|

環境三四郎では、例年前期学部生向けの主題科目講義(テーマ講義)である「環境の世紀」を企画しています。最新の情報に関しましては環境三四郎のウェブサイトをご覧下さい。 |

(教養教育高度化機構 坂口)

日本人はウズベキスタンについての知識が圧倒的に足りない。このことは、観光班がウズベキスタンの観光産業を日本に広める方法について話し合った時も何度も話にあがっていたし、周りの人々に「ウズベキスタンに行く」と言った時の反応を通じてもみなが感じていることだと思う。そこで今回は、ウズベキスタンの生活の実情を知るにあたって、少しでも足しになればと思って統計を持ち出してみる。統計にも多種多様のものがあるが、そのなかからいくつかをピックアップして、日本と比較することでウズベキスタンについて考察してみたい。

まずは、経済班も調べていたが、経済を図る指標になるとされるいくつかのものから。

1.インターネット普及率 日本:75.40% ウズベキスタン:9.08% (世界平均23.44%)(2008年)

最初に国際連合の専門機関である国際電気通信連合(ITU)が発表しているインターネット普及率を調べた。2008年と少し古いデータになってしまうが、日本が75.40%であるのに対してウズベキスタンが9.08%とかなりの差がでている。世界平均の23.44%から比べても非常に低い数値であることがわかる。インターネット普及率が低いということは高度に情報化された現在の社会から取り残された人々が多いともいえる。コンピューターなどの通信機器の普及率なども今後調べて、ネットインフラの現状について調べてゆきたい。

2.報道自由指数 日本:2.50(世界第11位) ウズベキスタン:71.50(第163位)(2010年)

国境なき記者団が発表している報道自由指数。数値が低いほど報道が自由に行われているとされている。第一位はフィンランドで、上位には北欧や西欧の国々が並んでいる。日本は第11位で、もちろんまだまだ課題はあるだろうが、2008年6.50→2009年3.25→2010年2.50とどんどん報道自由度数が上昇しており、日本の報道の自由は評価されているといえよう。一方、ウズベキスタンは71.50とほぼ最低ランクである。これについてJICAの企画部によるウズベキスタン共和国に関するまとめによると、

「ウズベキスタンにおいては、政府機関による情報公開が制限されているため、国際機関等にとって信頼性のあるデータが入手し難い状況となっている。政府機関から定期的に発表される統計データ或いはその関連刊行物はほとんど存在しない。これは経済データは政治的に高い機密性を要するという考えによる。政府側の目的をもって発表されるデータはあるものの、作為的な側面が大きく、定期的な定型フォーマットによるデータ公開は行われていない。例えば、国家予算・支出は国民には未だ公表されていない。このたま、世銀、EBRD、OECD等国際機関は、政府発表の数少ないデータに頼らざるを得ず、信頼性に欠けており、まだそれらのデータの間には一貫性が見

られない」

とされており、旧ソ連の影響であろうか、ウズベキスタンの情報統制という負の側面がうかびあがる。ちなみに、周辺のカザフスタン、キルギスもウズベキスタンと同じくらい報道の自由度が低いとされており、みなさんの想像通り北朝鮮:104.75、イラン:94.56、中国:84.67といった国々も自由度が低いという結果になっている。

統計からウズベキスタンを読み解こうと試みたにもかかわらず、統計が信頼できないといわれては元も子もないのだが、とりあえず統計の数値は信じることにして、次の統計を見てみよう。

3.識字率 日本:99.0%(第21位) ウズベキスタン:96.9%(第63位)(2008年)

国際協力事業団(JICA)が発表している識字率の統計である。識字率は教育指数を図る上で重要な要素で、生活の質や経済発展の指標にもなる。日本との大きな差がみられたインターネット普及率や報道自由指数とは一転、ウズベキスタンの識字率はかなり高水準にある。中央アジア諸国はカザフスタン:99.6%、タジキスタン:99.6%、トルクメニスタン99.5%と各国ともに高水準にあり、そうした他の中央アジア諸国に比べればウズベキスタンは若干低いが、アフリカ諸国や西アジア諸国と比較して経済発展の度合を考慮すれば、興味深い結果である。こうした識字率はOECD諸国並で、就学率も高いとされている。これは逆に旧ソ連の社会主義国時代から引き継いだ正の遺産なのであろうか。

4.自殺率 日本24.9(2010年) ウズベク:4.7(2005年)

よく見る統計ばかりでは見あきた人もいると思うので経済指標ではない少しマイナーな指標も取り扱う。自殺率とは10万人あたりの自殺者数を計算したものである。WHOが発表したもので、日本とウズベキスタンで調査年が違うので、正確に比較することはできないが、日本が24.9であるのに対し、ウズベキスタンが4.7とウズベキスタンの自殺者が少ないように思われる。一般的に日本と韓国は自殺率が高いとよくいわれるが、WHOの統計によると確かに韓国は2位、日本は5位で自殺大国といえよう。自殺を禁じているイスラム諸国は自殺率が低い傾向にあり、ウズベキスタンもイスラム教の影響を受けた結果といえそうだ。ただし、隣国のカザフスタンの自殺率が26.9で世界第三位にランク付けされているのが非常に興味深い。こうしたウズベキスタンとカザフスタンの自殺率の差の要因をひきつづき調査してゆきたい。

5.平均寿命 日本:82.7歳(1位) ウズベキスタン:67.7歳(127位)世界平均67.6歳

2005年から2010年にかけての平均寿命についての調査結果である。日本が世界第一位の平均寿命を誇る長寿国であるが、それに対してウズベキスタンの平均寿命がどのくらいなのか調べてみた。 上記のとおり、ウズベキスタンは世界平均より少し上の67.7歳で、これには水の衛生状況が悪かったり水不足だったりすることが大きく関連していると思われる。

最後であるが、ウズベキスタンの軍事についても少しふれておこう。ウズベキスタンの軍事力は以下の通りである。

総兵力67,000人(陸軍50,000人、空軍17,000人)、準兵力20,000人

独軍が駐留

(出典:外務省HPhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/area/uzbekistan/data.html ミリタリー・バランス2010年)

ドイツ軍が駐留しているのが興味深い点である。ウズベキスタンは徴兵制があり、18歳~27歳の健全な男性が1年もしくは1ヶ月兵士として働く義務がある。1年従事した場合は国からお金が与えられ、もし従軍の期間1ヶ月に短縮した場合は国にお金を払うというシステムになっている。富裕層ほど従軍期間が短くなるのであろう。

以上、ウズベキスタンについての基本知識ではあるのだが、日本と比較するなかで一見矛盾するようなウズベキスタンの興味深い一面が垣間見えた。現地におもむくことで、こうした統計をふまえて実際の状況を詳しく調べたい。

文責:文科二類2年 斉藤江里

前回まではブックレポートや、ウズベキスタンでの日本紹介の為のFWについて書いた。しかし私のブログ記事ではまだウズベキスタン自体について記していなかった。そこで今回はウズベキスタンの経済について記して見ようと思う。

ウズベキスタンの基本情報を述べると、人口は2600万人でCIS諸国の中で最大の人口を誇っている。産業としては、特にソ連時代から綿花産業に代表される軽工業が盛んである。

ソ連崩壊後、多くの国が急進的な経済改革を行ったことで多くの国で混乱が生じた中、ウズベキスタンのカリモフ大統領は共産主義体制から資本主義体制への「漸進主義」を掲げ、他のCIS諸国とは異なる独自路線を歩んできた。この政策の中では、共産主義体制から資本主義体制への緩やかな移行が図られた。例えば、他のCIS諸国が経済的に混乱する中、ウズベキスタンは比較的堅調な経済を維持していた。例えば、ソ連崩壊後のGDP堅調は比較的堅調であったし、CIS諸国の中で大きな影響を及ぼしているルーブルの暴落(ルーブル危機)が起きた時にも、ウズベキスタンへの影響は限定的であった。

また当局による経済介入は貿易の抑制につながったため、国内産業の保護が実現した。具体的には、ウズベキスタンにおいて農業は貿易抑制による恩恵を受けた。

しかしこうした状況にも近年、問題が起きていることも事実である。ウズベキスタンとる漸進主義が、ある種の限界を示しているということだろう。では一体、どのような点で漸進主義の限界が現れているのだろうか?

その一例として挙げられるのが、国と企業の関係である。政府は漸進的に資本主義的な市場へ移行する方策として、企業の管理システムの変更や、所有法に代表されるような、

政府は資本主義的な市場へ移行する方策として、管理システムの変更、「所有法」に代表される私有化促進の法体系、価格自由化などの改革を行った。

しかしながら実際は、様々なところで資本主義市場に移行したとは言えない側面がある。例えば、不当な価格付けを防ぐとの名目で政府が市場介入を行ったり、政府が規制を働かせる事によって事実上貿易を制限したりしている。また、株式会社化が未完了であるなど、まだまだかなりの、国による統制が存在していると言える。

また漸進主義の弊害は、金融部門においても存在している。ウズベキスタンでは長期に渡って、公式レートと非公式レート(所謂闇レート)が存在していた。国営企業の中には、2つのレートの価格差を利用して利潤を得ていた企業も多かったため、輸出状況が改善しないなど多数の問題が発生していた。

現在ではこうした2つのレートは統一され、IMF8条国にもなった。しかしながら現在でも非公式な為替レートが存在しているとの情報もある。こうした背景には、ウズベキスタンの通貨であるスムが安定していないという要因がある。

金融部門における他の問題点としては、銀行制度が未整備で、多くがまだ国有銀行であることも挙げられる。こうした背景には、まだまだ制度改変が進んでいないということに加えて、銀行制度を整備していくような人材が不足していることも挙げられている。こうした点に関しては、今後日本のJICAなどが積極的に支援してことのできる分野であると言える。

以上のように、政府と企業の関係、金融の2つの側面を見ただけでも、まだまだウズベキスタンが未成熟な経済体制を敷いていることがわかる。こうしたことが事実であるかどうかを、ウズベキスタンに訪問した際には確認してきたいと思う。

(文責:文科二類2年 西田夏海)

今年10月に21 KOMCEEの利用が開始されます。現在、電気設備の工事などが進められています。

建物の利用計画もしだいに明らかになってきました。

こちらは、博報堂が東京大学と連携して行う商品やブランドなどの新しい価値を発想・構想する特別プログラム「ブランドデザインスタジオ」です。

参加を希望する方は、9月27日(火)と10月3日(月)に駒場17号館のKALSで説明会が開かれますので、忘れずに参加して下さいね!

こちらは、博報堂が東京大学と連携して行う商品やブランドなどの新しい価値を発想・構想する特別プログラム「ブランドデザインスタジオ」です。

参加を希望する方は、9月27日(火)と10月3日(月)に駒場17号館のKALSで説明会が開かれますので、忘れずに参加して下さいね!

こちらは、博報堂が東京大学と連携して行う商品やブランドなどの新しい価値を発想・構想する特別プログラム「ブランドデザインスタジオ」です。

参加を希望する方は、9月27日(火)と10月3日(月)に駒場17号館のKALSで説明会が開かれますので、忘れずに参加して下さいね!

こちらは、博報堂が東京大学と連携して行う商品やブランドなどの新しい価値を発想・構想する特別プログラム「ブランドデザインスタジオ」です。

参加を希望する方は、9月27日(火)と10月3日(月)に駒場17号館のKALSで説明会が開かれますので、忘れずに参加して下さいね!

(教養教育高度化機構 坂口)

ウズベキスタンで行うプレゼンテーションの準備をみなさん各自進めているであろう。そのなかでも私は日本の文化・慣習・行事などを春・夏・秋・冬の四季にわけて紹介するグループに所属している。

日本の行事についていろいろと調べているなかで、ふと日本の「祝日」が日本の文化を象徴的に表していることに気付いた。祝日をみると、建国や独立といった国の歴史的事件やその国で大きな意義を持つ宗教的慣習が如実にわかる。

ということは、ウズベキスタンの祝日とその祝日が祝日たる由縁を調査すればウズベキスタンの文化やウズベキスタンの人々が重要視している行事について少しは理解が深まるのではないか。そう考えさっそくウズベキスタンの祝日について少し調査を試みた。

ますは、ウズベキスタンの祝日と比較しやすいように参考までに日本の「国民の祝日」を以下に記す。

1月1日 :元日 年のはじめを祝う。

1月の第2月曜日:成人の日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。

2月11日:建国記念の日 建国をしのび、国を愛する心を養う。

3月下旬の春分日:春分の日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。

4月29日:昭和の日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。

5月3日:憲法記念日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。

5月4日 :みどりの日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

5月5日:こどもの日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

7月の第3月曜日:海の日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。

9月の第3月曜日 :敬老の日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。

9月下旬の秋分日:秋分の日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。

10月の第2月曜日:体育の日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。

11月3日:文化の日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。

11月23日:勤労感謝の日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

12月23日:天皇誕生日 天皇の誕生日を祝う。

(内閣府HP「「国民の祝日」について」より)

次に、ウズベキスタンで祝日とされているのは以下である。

1月1日 : 新年 Новый год

3月8日 :女性の日 День женщин

3月21日 :ナウルーズ Навруз

5月9日 : 戦没者慰霊の日 День памяти и почестей

8月30日 : ルザ・ハイート(断食明け大祭) Руза хайит

9月1日 : 独立記念日 День независимости

10月1日 :教師の日 День учителя и наставника

11月6日 : クルバン・ハイート(犠牲祭)Курбан хайит

12月8日 :憲法記念日 День Конституции

(JETRO日本貿易振興機構HP「海外ビジネス情報 ウズベキスタン 祝祭日より」)

上記の日付は2011年のデータであり、春分の日にあたるナウルーズやラマダーン終了日に行われるルザ・ハイートは年によって日付が変わることもある。

1月1日に新年を祝うことや、春分の日を祝うこと、憲法記念日を祝うことなどは日本との共通点であろう。ただし、日本の場合には各行事のなかでも新年の行事に重きが置かれるのに対して、ウズベキスタンで重要視されるのは春分の日ナウルーズである。ナウルーズはペルシア語で「新しい日」という意味で、中央アジアからアフリカに至る広い地域で祝われている。ウズベキスタンでは3000年以上もの伝統をもつ行事であるようだ。長い冬を耐えて乗り越えて、やっと暖かくなり木々も目覚め始めるこの時期は農業的にも重要な意味を持ち、各地で音楽や舞踊のイベントが開かれるなど盛大に行事が行われる。家庭でも親戚中が集まって伝統料理の「スマラク」を作って食べる。

ほかにもラマダーン明けのお祭りであるルザ・ハイートや犠牲祭であるクルバン・ハイートはウズベキスタンの「イスラム教」的側面が強く感じられる祝日である。こうしたイスラム祭のときにはお祈りのあとに施しをあげたりもらったりする習慣があるようで、こうしら「施し」の文化に日本との違いを強烈に感じた。

興味深いのが、「女性の日」が存在することである。「女性の日」は国際婦人デーとも呼ばれ、女性のための祝日である。「女性の日」には男性が女性になにかプレゼントを贈る習慣がある。プレゼントはたいてい花であることが多い。日本でも、女性が男性にプレゼント、たいていはチョコレートを贈る行事、バレンタインデーが存在しており、少し似ている。ただしバレンタインデーは女性が好きな男性に自分の気持ちを伝えるという側面があるが、ウズベキスタンの女性の日もそういう側面があるのであろうか。とにもかくにも、この日は一年で一番花が売れるため、街の中心部のバザールには花屋の露店が立ち並ぶ。花の需要が多いため、商売の原則通り花の値段も高騰する。もし知り合いの女性みんなに花を贈るとしたら、男性は出費に頭を悩ます一日になりそうだ。

今回ウズベキスタンを訪問する祭は祝日を経験することはできないが、今度ウズベキスタンを訪れる機会があれば、祝日を経験しウズベキスタンの人々とともに祝日を祝ってウズベキスタンの文化に触れたい。

文科二類2年 斉藤江里

私は前回の記事では、「マハッラ」とはどういったものであるかについて書き、マハッラの住民同士のつながりの強さ、助け合いの精神は特徴的であると述べた。しかし、そういったマハッラの伝統的な要素は時代と共に変化している。今回の記事ではマハッラ内における変化について書いていこうと思う。

マハッラについて考える場合、帝政ロシア時代、ソ連時代とソ連崩壊後から現在の大きく3つに分けて考えることができる。今回の記事ではその中でもソ連時代とそのソ連崩壊後のマハッラについて書く。

まず、時代の変化とともに政府がどのようなことをしたか、次にその影響を考えようと思う。

ソビエト政府によりソ連が始まる前にマハッラが行っていた税の徴収や治安の維持などの各地の管理の権利が奪われたことや、集団農場(コルホーズ、ソフホーズ)の形成によって、行政面と経済面でマハッラの力は弱まった。しかし、ソ連以前から存在していたマハッラを完全に廃止することは、ウズベク人の反感が大きいと考えたソ連政府はマハッラを残し、それをソ連教育推進の為に利用しようとした。このように、ソ連時代には政権はマハッラに対して二重政策を行った。ソ連教育推進の代表的な例として、前回の記事でも紹介したチャイハネをソビエト政権への理解を深める場へとするために「赤いチャイハネ」に変えたり、ソビエトを支持する者を長老に認定し若者への指導をさせたことが挙げられる。そして、マハッラの持っていた権限はソビエト政府により徐々に奪われていき、ソ連の終わりごろにはマハッラの役割は政府機関の仕事の補助としかみなされなくなった。

ソ連崩壊後、ウズベキスタン政府はマハッラを保護すべきウズベキスタンの伝統と認識したため、マハッラを組織化し、予算や人材、任務などを与えて公式な組織とし、ソ連時代にはコルホーズやソフホーズが支えてきたインフラ、施設、住民生活などを市場経済の導入によりマハッラ運営委員会の負担とした。

ソ連時代の政策により、20世紀初頭に宗教の次に大事と考えられていたマハッラの社会における地位は1960年代のインタビューで五番目になったことからもわかるように確実に下がった。しかし、そういった政府からの抑圧の影響があったにも関わらず「ガプ」や「グザル」、「チャイハネ」、「ハシャル」などの仕組みやマハッラのモラルや教育的役割、イスラーム的な慣行はソ連時代を通して確実に受け継がれていた。これはマハッラ内の伝統的教育がしっかりしていたためであると考えられる。そういったソビエト政府の影響以外にマハッラに大きな影響を与えたのは第二次世界大戦と1966年に起きたタシケント大地震であった。第二次世界大戦の時にロシア系住民がウズベキスタンの特に新市街地に移住してきて、その人々が現地の人々の考えに影響を与え、マハッラの形も変化していった。タシケント大地震では、マハッラが最も支持されていたタシケントの旧市街が破壊され、旧市街の多くの住民は新市街へと離散していったことと、タシケント再建のために全ソ連から人々が集まりそのまま住みついたために、伝統文化が更に変わった。このようにソ連の政策と戦争や地震などが合わさり新市街地では特に顕著にマハッラの存在感は薄くなっていった。

ソ連崩壊後は政府からの抑圧はなくなった。しかし、公式化されたマハッラ委員会では、規模が大きく広範囲を管理しなくてはいけないにも関わらず与えられる財源が少ないことや、責任感から働く伝統的なマハッラとは異なり仕事をこなす職員的な存在になったことで、賄賂などの不正が横行していてお金のある人が助けて貰え、ない人の頼みは聞いて貰えなくなったとも言われている。また、マハッラが公式機関になるとマハッラ内の活動への参加が義務付けられる可能性が出てきている。これは各自の自由意思・利益に基づいて参加してきたマハッラの伝統に反することである。このようなことと欧米の文化の流入などにより、マハッラに対する思い入れは若い世代から弱くなっている。

時代の変化と共にマハッラの役割、マハッラに対する住民の思いは変化している。今、ソ連時代を生き残ったマハッラが国家行政機関となりつつあるが、マハッラは住民の自由意思により行われてきたからこそ長い年月ウズベキスタンで機能してきたと思う。これが国の下部組織になると、マハッラの住民助けが以前のような自発的な意思に基づく温かみのあるものではなく、行政サービスの一環となり、ハシャルなどのマハッラに見られる良さがなくなるのではないかと思う。

公式化されて間もないマハッラの役割はこれからもどんどん変化していくと考えられる。住民間に漂うマハッラ内の不正に対する不信感の排除や、マハッラを国家機関の一部とするか否かの決断などウズベキスタン政府がこれからどう対応していくのか見ていこうと思う。

現地に行った際には、ウズベキスタンの学生に彼らがマハッラをどのように思っているかについて直接尋ねてみたいと思う。私たちと同世代のソ連崩壊後を生きている彼らは欧米文化の流入やウズベキスタン政府のマハッラ政策に最も影響を受けていると考える。そのため、彼らの考えがこれからのウズベキスタンにおけるマハッラを考える際に役立つのではないかと思う。

参考文献:「マハッラの実像―中央アジア社会の伝統と変容」 ティムール・ダダバエフ 東京大学出版会

(文責:理科二類二年 栗原)

なぜ観光業なのか。それは比較的アプローチのしやすい、文化交流および経済の活性化の術だと考えるからである。この夏休みを利用して、日本や世界各国の観光地をいくつか見てきた。本研修を終えた時点で、比較を交えながら自分なりの考察と提案ができれば、と思う。

一般にこの類のサービスは、売店やレストランをはじめとする現地の雇用創出、およびホテル建設等の二次的な興業効果が期待され、同時に貴重な外貨獲得源でもある。一方、観光地化することでごみ除去、インフラ整備等の必要性を生じさせ、とりわけ自然遺産においては環境の悪化も懸念事項となりうる。そこでまず政府当局がすべきことはこういった利益と費用の比較衡量、ということになるのが妥当だろう。

これをまずベースのモデルとしたうえで、次なるステップとしては当然現地の実情を考慮していくことになるわけである。時として異次元的である観光という産物がもたらしうる弊害も地域により様々であろう。

ガイドブック等を参照した感覚に頼れば、ウズベキスタンをタシケント・サマルカンド・シャフリサーブス・ブハラ・ヒヴァ・フェルガナ・コーカンド程度に観光地を区分していくのがスタンダードかと思われる。その際例えば、新市街を擁し、一定程度のサービス業および外部の人間の受け入れ態勢が整っていると思われる首都タシケントと、伝統的なマハッラの影響力が根強く残るフェルガナ盆地付近(ティムール・ダダバエフ「マハッラの実像ー中央アジア社会の伝統と変容」2006年、東京大学出版会173頁)とで観光業を同一視するのはいささかナンセンスとなる可能性がある。陶器やシルクといった名産品は観光客の目を引くだろうが、シルダリアの流域に広がるオアシス農業豊かな田園地帯がそこには伝統的に存在しているからだ。雇用の創出が農業から観光業への人的資源の流用であるとするとき、それが農業にとって不利益たりうる。(ジェームズ・マック「観光経済学入門」2005年、日本評論社143頁)また、相互扶助的性格も帯びる地域共同体の中において賃金が高めに設定される観光業とそうでない農業との間の格差は不協和音となり、よろしくないかもしれない。

(余談)タシケントに美術館・博物館が集積している様子は、ベルリンの博物館島を想起させるが、日本で得られる情報だけから察するに一つ一つの館がさほど魅力的ではなく観光向けとしてはあまり効果的ではない気もするのだが。

各々の地域特性を重視した観光スポットを設定した後で、ウズベキスタンという国の吸引力を高める工夫が必要になってくる。知名度をどう高めていくか、という議論は中央アジア地域あるいはもっと広範に旧ソ連地域ないしイスラム文化圏という括りの中でどのように差別化し、ブランド化を徹底させていくか、という話に帰結する。そこには国家の指針のような政治的問題が少なからず関与してくることや、国家主導ではどうしても産業は硬直的になりやすい、という特徴からなかなか難しい話でもある。加えて英語教育や近代的契約の普及をはじめとする対外的コミュニケーションの振興、航路の整備など問題は山積する。それでは少し手が出せないのでレイヤーを落として見ていくと、民間レベルだと例えばパック旅行のメリットを活かすこともできる。一般人がウズベキスタン、あるいはその都市をピンポイントで選好するケースは珍しいと言ってよく、個人旅行で欧米を旅する際に最低限のホテル等の予約だけ済ませて、後はノリでプランニングする、というような手軽さは無い。そこで、旅行会社がよく知られた国との旅行とセットにしたり、見どころを明瞭にする(典型的なのが世界遺産のアピールである)ツアーを組み、提示する、といった方法は今すぐにとることができそうなものである。

受け入れ側の意識の養成、ということも大事なファクターであり、一般人の現状の認識その他について調査できれば、と思っている。

(文:文科Ⅰ類2年 野崎拓洋)

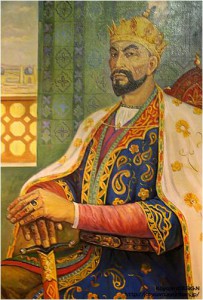

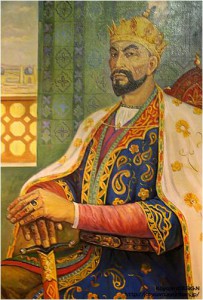

14世紀末、中央アジアのトルコ人居住地域とイラン高原のイラン人居住地域にまたがるティムール帝国が成立してことによって、イラン=イスラム文化がトルコ人にも伝えられ、トルコ人を主体とするイスラム文化が形成された。トルコ人のイスラム化による文化の形成は11世紀のカラ=ハン朝に始まるが、それが開花したのがティムール朝であった。その中心と帝国の二つの都、サマルカンドとへラートが繁栄した。これらの都市には広大なモスク(イスラーム寺院)やマドラサ(学校)が建設され、さらにまた、宮廷では細密画(ミニアチュール)が描かれ、それとともにアラビア語をさまざまな書体で表現するアラビア書道が発達した。また文学ではすぐれたトルコ語(チャガタイ=トルコ語)の文学作品が生まれた。ティムール朝のトルコ=イスラム文化の多面性のひとつに、ウルグ=べクがサマルカンドに建設した天文台にみられるような独自の科学の発展も見られた。

今回はミニアチュールとチャガタイ=トルコ語について注目したい。ミニアチュールはもともと偶像崇拝の禁止されているイスラム世界で、コーランなどの写本を飾る装飾として生まれた。モンゴル時代のイランのイル=ハン国で中国絵画の影響を受けて始まり、ティムール朝の宮廷で最高の水準に達した。特にティムール朝末期のスルターン=フサインのヘラートの宮廷には、イスラーム世界が生んだ最高の画家と言われるビフザード(1450頃~1534)をはじめとする多くの画家が活躍した。このようにミニアチュールは中国という東方文化の影響を得て生まれた文化の代表的なものと言えるだろう。

次にチャガタイ=トルコ語について。中央アジアにおけるトルコ語の形成には、11世紀のカラ=ハン朝のカシュガリーによる『トルコ語辞典』の編纂から始まるが、このティムール朝時代のヘラートで活躍したアリシ―ル=ナヴァーイーが、「チャガタイ=トルコ語」を文章語として完成させ、現在「ウズベク文学の祖」として顕彰されている。またムガル帝国の創始のバーブルの自伝である『バーブル=ナーマ』も、すぐれたトルコ語文学として重要である。文化交流のなかで正式な言語の形成が行われたことは非常に興味深い点だと感じた。

シルクロードを中心として東西交流が盛んになり、後のティムール帝国によってサマルカンドをはじめとする中央アジアは繁栄を極めた。それらの交流を受けて作られた新たな文化は後の世界の文化的発展に大きく寄与したと言えるだろう。またモンゴルとトルコ、イスラムにイランという異なる様々な文化を混合することに成功した中央アジアという地の特殊性に私は非常に興味を持った。今回自らの足で直接中央アジアの地を踏みしめるに至っては、ティムールが夢見て実現した「青の都」に身を置きつつ、かつての豊かな文化交流に思いを馳せ、少しでもそれを肌で感じることができればと思っている次第である。

<参考文献>

・草原とオアシスの人々(人間の世界歴史) 護 雅夫・遊牧国家の誕生 (世界史リブレット) 林 俊夫

・西アジア史2 イラン・トルコ 新版世界各国史・モンゴル帝国と長いそのあと 興亡の世界史 杉山 正明

二年文科一類 内藤めい

シルクロードを中心として東西交流が盛んになり、後のティムール帝国によってサマルカンドをはじめとする中央アジアは繁栄を極めた。それらの交流を受けて作られた新たな文化は後の世界の文化的発展に大きく寄与したと言えるだろう。またモンゴルとトルコ、イスラムにイランという異なる様々な文化を混合することに成功した中央アジアという地の特殊性に私は非常に興味を持った。今回自らの足で直接中央アジアの地を踏みしめるに至っては、ティムールが夢見て実現した「青の都」に身を置きつつ、かつての豊かな文化交流に思いを馳せ、少しでもそれを肌で感じることができればと思っている次第である。

<参考文献>

・草原とオアシスの人々(人間の世界歴史) 護 雅夫・遊牧国家の誕生 (世界史リブレット) 林 俊夫

・西アジア史2 イラン・トルコ 新版世界各国史・モンゴル帝国と長いそのあと 興亡の世界史 杉山 正明

二年文科一類 内藤めい

シルクロードを中心として東西交流が盛んになり、後のティムール帝国によってサマルカンドをはじめとする中央アジアは繁栄を極めた。それらの交流を受けて作られた新たな文化は後の世界の文化的発展に大きく寄与したと言えるだろう。またモンゴルとトルコ、イスラムにイランという異なる様々な文化を混合することに成功した中央アジアという地の特殊性に私は非常に興味を持った。今回自らの足で直接中央アジアの地を踏みしめるに至っては、ティムールが夢見て実現した「青の都」に身を置きつつ、かつての豊かな文化交流に思いを馳せ、少しでもそれを肌で感じることができればと思っている次第である。

<参考文献>

・草原とオアシスの人々(人間の世界歴史) 護 雅夫・遊牧国家の誕生 (世界史リブレット) 林 俊夫

・西アジア史2 イラン・トルコ 新版世界各国史・モンゴル帝国と長いそのあと 興亡の世界史 杉山 正明

二年文科一類 内藤めい

シルクロードを中心として東西交流が盛んになり、後のティムール帝国によってサマルカンドをはじめとする中央アジアは繁栄を極めた。それらの交流を受けて作られた新たな文化は後の世界の文化的発展に大きく寄与したと言えるだろう。またモンゴルとトルコ、イスラムにイランという異なる様々な文化を混合することに成功した中央アジアという地の特殊性に私は非常に興味を持った。今回自らの足で直接中央アジアの地を踏みしめるに至っては、ティムールが夢見て実現した「青の都」に身を置きつつ、かつての豊かな文化交流に思いを馳せ、少しでもそれを肌で感じることができればと思っている次第である。

<参考文献>

・草原とオアシスの人々(人間の世界歴史) 護 雅夫・遊牧国家の誕生 (世界史リブレット) 林 俊夫

・西アジア史2 イラン・トルコ 新版世界各国史・モンゴル帝国と長いそのあと 興亡の世界史 杉山 正明

二年文科一類 内藤めい

「中央アジアってどんなところ?」

私がこのゼミに興味を持ち、学期を通じてこの地域について学ぶ端緒となったのはこの一つの素朴な問いであった。地理的な情報ばかりが頭を巡る中、突発的に「文明の交節点」という単語が閃く。普段生活していても中央アジアに接しその存在を強く意識することは無に等しかった私にとって、唯一とも言える接点は自分が学んできた世界史の教科書であった。この「文明の交節点」というタームに強く惹かれた私は、今までに学んできた中央アジアの歴史を軽く浚うとともに、教科書で取り上げられることで日本人学生に植えつけられているイメージを探りたいと考えるに至った。

まず一番に中央アジアの歴史と聞いて浮かんだのが「シルクロード」である。南ロシアの草原地帯から、カザフ高原、天山山麓、モンゴル高原、長城地帯を結ぶ大ステップ地帯をつらぬく最も古い東西交易路である。スキタイ、鮮卑、フン、アヴァ-ル、マジャール、突厥、ウイグル、モンゴルなどの遊牧騎馬民族の活躍舞台となっていた。草原の道では、機動力を利用した騎馬民族が東西に移動して支配権を争うと同時に、中継貿易も担っていた。しかし商業だけでなく彼らは情報の収集に熱心で、積極的に新しい文化を受け入れようとしたため、東西文化交流のうえで、直接・間接に大きな役割を果たした。南方のオアシス世界の定住民(ソグド人など)が貿易を直接担っていたのだが、強力な軍事力を持った遊牧騎馬民族が協力したことでスムーズに貿易を行うことが可能になったのである。

このシルクロードが歴史上重要視されているのは、彼らによって中央アジアがヨーロッパと中国を結ぶ文化の交節点とたし得た点である。具体的には世界史で学ぶ通り、中国からは特産の絹が、西からは玉や宝石、ガラス製品などが運ばれた。またインドの仏教やイランのゾロアスター教(祆教)マニ教、ローマで異端とされたネストリウス派のキリスト教(景教)やイスラム教(回教)などの宗教も到来し、一方中国からは鋳鉄技術や養蚕、製紙法が西方へ伝わった。

そしてこのシルクロード世界は13世紀のモンゴル帝国の成立によって、東西交流が一段と盛んになった。

続いて中央アジアのモンゴル=テュルク系軍事指導者であるティムールの存在でいよいよ交流は最盛期を迎える。特にその文化交流の要衝としてサマルカンドが栄えるようになった。サマルカンドは13世紀にモンゴル軍の侵攻によって一時廃墟と化していたが、ティムールによって再建された。彼はチンギス=ハンと何かと比較されることが多いが、チンギスに対して文化を重要視していた。彼はどこにもない美しい都市を目指し、各地の遠征先からすぐれた技術者や芸術家たちを連れて帰った。サマルカンドには中国の陶磁器とペルシアの顔料が出会って誕生した「サマルカンドブルー」とよばれる「青の都」が誕生した。モンゴルという精神的基盤にトルコという民族的基盤、そしてイスラム宗教に対する信仰に基づき、支配したイランの文化を吸収し、この地にティムール朝文化が花開いたのだった。

補足的にこの後のサマルカンドの歴史を概観しておくと、14~15世紀にティムール帝国の首都となった後諸王国がサマルカンドを巡って争奪を繰り返すようになった。(これには後のムガル帝国の始祖となったバーブルも参加している。)そして1500年にシャイバーニー長のジョチ・ウルス系のウズベク系が征服して戦乱を収めた。しかし18世紀中ごろにウズベク諸政権内部の対立や諸部族の抗争、アフシャ―ル朝(イラン)の侵攻をうけて荒廃してしまった。続く1868年ロシア軍による占拠をうけロシア領トルキスタンに編入。元来よりイラン系ペルシア人が多かったがソビエト連邦によって1924年ウズベク・ソビエト社会主義共和国の首都となった。このようにティムール朝で繁栄を極め文化交流が盛んに行われていたサマルカンドは15世紀以降騒乱が続きその求心力が失われてしまったことはとても残念である。

二年文科一類 内藤めい

続いて中央アジアのモンゴル=テュルク系軍事指導者であるティムールの存在でいよいよ交流は最盛期を迎える。特にその文化交流の要衝としてサマルカンドが栄えるようになった。サマルカンドは13世紀にモンゴル軍の侵攻によって一時廃墟と化していたが、ティムールによって再建された。彼はチンギス=ハンと何かと比較されることが多いが、チンギスに対して文化を重要視していた。彼はどこにもない美しい都市を目指し、各地の遠征先からすぐれた技術者や芸術家たちを連れて帰った。サマルカンドには中国の陶磁器とペルシアの顔料が出会って誕生した「サマルカンドブルー」とよばれる「青の都」が誕生した。モンゴルという精神的基盤にトルコという民族的基盤、そしてイスラム宗教に対する信仰に基づき、支配したイランの文化を吸収し、この地にティムール朝文化が花開いたのだった。

補足的にこの後のサマルカンドの歴史を概観しておくと、14~15世紀にティムール帝国の首都となった後諸王国がサマルカンドを巡って争奪を繰り返すようになった。(これには後のムガル帝国の始祖となったバーブルも参加している。)そして1500年にシャイバーニー長のジョチ・ウルス系のウズベク系が征服して戦乱を収めた。しかし18世紀中ごろにウズベク諸政権内部の対立や諸部族の抗争、アフシャ―ル朝(イラン)の侵攻をうけて荒廃してしまった。続く1868年ロシア軍による占拠をうけロシア領トルキスタンに編入。元来よりイラン系ペルシア人が多かったがソビエト連邦によって1924年ウズベク・ソビエト社会主義共和国の首都となった。このようにティムール朝で繁栄を極め文化交流が盛んに行われていたサマルカンドは15世紀以降騒乱が続きその求心力が失われてしまったことはとても残念である。

二年文科一類 内藤めい

続いて中央アジアのモンゴル=テュルク系軍事指導者であるティムールの存在でいよいよ交流は最盛期を迎える。特にその文化交流の要衝としてサマルカンドが栄えるようになった。サマルカンドは13世紀にモンゴル軍の侵攻によって一時廃墟と化していたが、ティムールによって再建された。彼はチンギス=ハンと何かと比較されることが多いが、チンギスに対して文化を重要視していた。彼はどこにもない美しい都市を目指し、各地の遠征先からすぐれた技術者や芸術家たちを連れて帰った。サマルカンドには中国の陶磁器とペルシアの顔料が出会って誕生した「サマルカンドブルー」とよばれる「青の都」が誕生した。モンゴルという精神的基盤にトルコという民族的基盤、そしてイスラム宗教に対する信仰に基づき、支配したイランの文化を吸収し、この地にティムール朝文化が花開いたのだった。

補足的にこの後のサマルカンドの歴史を概観しておくと、14~15世紀にティムール帝国の首都となった後諸王国がサマルカンドを巡って争奪を繰り返すようになった。(これには後のムガル帝国の始祖となったバーブルも参加している。)そして1500年にシャイバーニー長のジョチ・ウルス系のウズベク系が征服して戦乱を収めた。しかし18世紀中ごろにウズベク諸政権内部の対立や諸部族の抗争、アフシャ―ル朝(イラン)の侵攻をうけて荒廃してしまった。続く1868年ロシア軍による占拠をうけロシア領トルキスタンに編入。元来よりイラン系ペルシア人が多かったがソビエト連邦によって1924年ウズベク・ソビエト社会主義共和国の首都となった。このようにティムール朝で繁栄を極め文化交流が盛んに行われていたサマルカンドは15世紀以降騒乱が続きその求心力が失われてしまったことはとても残念である。

二年文科一類 内藤めい

続いて中央アジアのモンゴル=テュルク系軍事指導者であるティムールの存在でいよいよ交流は最盛期を迎える。特にその文化交流の要衝としてサマルカンドが栄えるようになった。サマルカンドは13世紀にモンゴル軍の侵攻によって一時廃墟と化していたが、ティムールによって再建された。彼はチンギス=ハンと何かと比較されることが多いが、チンギスに対して文化を重要視していた。彼はどこにもない美しい都市を目指し、各地の遠征先からすぐれた技術者や芸術家たちを連れて帰った。サマルカンドには中国の陶磁器とペルシアの顔料が出会って誕生した「サマルカンドブルー」とよばれる「青の都」が誕生した。モンゴルという精神的基盤にトルコという民族的基盤、そしてイスラム宗教に対する信仰に基づき、支配したイランの文化を吸収し、この地にティムール朝文化が花開いたのだった。

補足的にこの後のサマルカンドの歴史を概観しておくと、14~15世紀にティムール帝国の首都となった後諸王国がサマルカンドを巡って争奪を繰り返すようになった。(これには後のムガル帝国の始祖となったバーブルも参加している。)そして1500年にシャイバーニー長のジョチ・ウルス系のウズベク系が征服して戦乱を収めた。しかし18世紀中ごろにウズベク諸政権内部の対立や諸部族の抗争、アフシャ―ル朝(イラン)の侵攻をうけて荒廃してしまった。続く1868年ロシア軍による占拠をうけロシア領トルキスタンに編入。元来よりイラン系ペルシア人が多かったがソビエト連邦によって1924年ウズベク・ソビエト社会主義共和国の首都となった。このようにティムール朝で繁栄を極め文化交流が盛んに行われていたサマルカンドは15世紀以降騒乱が続きその求心力が失われてしまったことはとても残念である。

二年文科一類 内藤めい

一般財団法人ウズベキスタン文化・芸術フォーラム基金。

この中央アジアゼミにおいて文化や芸術に興味がある人ならば、一度はこの基金のホームページを開いたことがあるだろう。(http://www.uzf.or.jp/ このHPのリンク先にもある)しかし、実際どのようなことを行っているか、詳しく知っている人は少ないのではないだろうか。この基金は、ウズベキスタンの文化や芸術を他国と協力しながら支援・発展・発信していくことを目的としている。そして、文化の相互理解、文化を超えた人類の協力を理念としているようである。文化に関して興味がある人はこうした活動があることをぜひとも知ってほしい。そうした人にとっては、きっと今後の人生に活かせるものだと考えられる。

ウズベキスタン文化・芸術フォーラム基金は、今日までにロシア、エジプト、中国、日本、ヨーロッパ諸国との緊密な文化交流関係が築かれている。カイロのアフマド・シャフキ記念美術館におけるウズベキスタンの装飾応用・造形美術展覧会、北京では定期的にウズベキスタンに関する様々な文化行事を計画し、また同時にタシケントにおける共同事業プロジェクトの企画も行っている。また中国におけるウズベキスタン文化デーは今年、ウズベキスタン文化・芸術基金との協力で行われた。日本において基金はウズベキスタン現代芸術家・写真家たちの5つの展覧会を協賛した。

基金はまたウズベキスタンの文化・芸術に携わる活動家たちと海外関係者たちとの国際的結びつきの発展に協力し、ウズベキスタンにおける海外の芸術・文化活動家たちとの共同プロジェクトや催しの積極的な後援者としての知名度も高い。この分野でとりわけ目立つものとしてポピュラー音楽フェスティバル、イタリアの指揮者ステファノ・トラジメニやドイツのチェロ奏者アントン・ニクレスクが参加したタシケントでのコンサート、その他が挙げられる。

ここで大事なことは、基金が各々の希望者に対し、民族間の相互理解や信頼関係を発展させ強めていくという社会共通の利益に合致した流れの中で、それぞれがそこにどう適応していくかを見極め、みずからの場所を探し出し、自分の力を発揮できるチャンスを与えているということだという。基金が特に力を入れているのは、ウズベキスタンと他の国々の文化・科学の代表者たちとの結びつきを強めていくことであるようだ。

「国際協力関係の拡大と深化およびそれによる国際関係の新しい質の高いステップへの移行は、それぞれの文化との継続的な対話なしには不可能である。こうした点からウズベキスタン文化・芸術基金はこうしたプロセスを成功に導くための重要な柱となり、また国際舞台におけるウズベキスタン文化、およびウズベキスタンにおける世界文化のガイド役を務めていくであろう」と述べている。

このような大きなビジョンの中、まだまだ活動しきれていない部分が見ている限りあるように思われる。例えばウズベキスタン文化の支援、発展に寄与している部分は大いにあると考えるのだが、発信の部分が不足しているのではないだろうか。その方法としてはウズベキスタンへの旅行者を増やすことなどがあるが、基金自身が各国に足を延ばすだけでなく、一つの軸足となる地域を確定しそこから発信の基盤を作っていくことも必要なのではないかと考える。今の状態を見ると、基金の規模が拡大するだけで活動を深化できず発信が中途半端になっていると判断できるからだ。また、ウズベキスタンの文化発信だけでなく、ウズベキスタン国民に積極的に様々な文化を受容させていくシステムも創出できればそれこそ文化「交流」の意味を成すだろう。今後の課題はたくさんあるように見える。

少なくともこの活動に私はとても共感できる。こうした文化に重きを置いた基金には是非とも活躍してもらいたいと願っている。なぜか。8月に私はインドネシアを訪れ、様々な文化の差異を認識した。文化を理解すること、そして文化の交流を図ること、それは人間相互が寛容に受容し世界平和の一歩となるからではないだろうか。宗教や生活、慣習、すべてが違っている。インドネシアもイスラーム大国であるが、ウズベキスタンのイスラーム教とは大きく異なっているはずだ。違いを受容し、そこの人を理解する。これはまさにグローバル化が進む現在において大切なことであろう。経済の発展に関してのみ協力してもダメであり、その国のためになるような協力をするためにはやはり文化認識、文化交流が基礎に置かれるべきだという感じている。ウズベキスタンにてあらゆる文化の差異をひしひしと感じとれる日が待ち遠しい。

参考文献:

http://www.uzf.or.jp/ 一般財団法人ウズベキスタン文化・芸術フォーラム基金

http://www.uzf.or.jp/forum/index.html ウズベキスタン文化・芸術フォーラム基金駐日代表部

文責:文科三類 西藤憲佑

前回の記事では、ウズベキスタン国内の交通手段について述べた。ここでは、班の方針である、’日本からの観光客を呼び込む’というテーマを中心に記述する。

‘観光客を呼び込む’という場合、呼び込む側のpull要因の有無が重要になってくる。すなわち、まずはウズベキスタンの観光資源について考える必要がある。ウズベキスタンといえば、一般的にシルクロードの要衝というイメージがあり、その遺跡はオアシス都市を中心に遺されている。観光資源については、八木君の記事にある通り、他の中央アジア諸国より良いものを持っているといえる。外務省の渡航情報によれば、キルギスとの国境付近など主に南東部においては危険情報も出ているが、渡航者の訪れるような場所は治安も悪くないそうだ。たまたま、数か月前にウズベキスタンに旅行に行った肩のお話を聞く機会があったのだが、ウズベキスタンの物価はかなり低く、飲食に困ることはまずないということ、そして、少し意外に感じたのが、ハード面はとても充実しているということだった。すなわち、ホテルなどの建造物、バスなどの交通機関はきれいで快適だったという。一方、ソフト、すなわち、サービスや接客面はあまり良くなかったそうだ。ところが、その方はかなりの旅行好きと称しており、なぜウズベキスタンを旅行先として選んだのか、という質問をしたところ、「皆が行かないようなところだから」という答えが返ってきた。やはりウズベキスタンを訪ねるということは、一般的にはハードルが高いのだろうな、と改めて感じた。

では、どう’日本からの観光客を呼び込む’かという問題になってくるが、この問いに対する見方は無数に存在するように思える。しかしまず大事だと思ったのは、日本の人々に、ウズベキスタンについてもっと正しく知ってもらうことではないかと思う。前回も書いたものと同様に、ウズベキスタンをはじめ中央アジアについては、’神秘’という捉え方もあるが、裏を返せば’未知’や’奇怪’という恐れのイメージを少なからず持ってしまうのではなかろうか。私ももちろんそうであったが、このゼミを通してウズベキスタンについて調べていく中で、そういった負のイメージは払拭され、さらに現地を見てみたいという気持ちが強まった。

そこで、私たちは何をすればよいかと考えたとき、せっかく現地に行かせていただけるのだから、その隅々までを体験し、それを発信していくことではないかと考えた。しかし、私たちだけではウズベキスタンの隅々まで体験することなどは不可能であるとは思うが、今回、現地の大学生と話し合える場をいただけるということで、そこで彼らとともに主に観光について情報交換しつつ、それらをまとめたものを、なんらかの形で発信していこう、という方針となった。彼らと話し合う中で、’日本人観光者’としての私たちの視点と、’現地人’としての彼らの視点がうまくマッチし、双方にとっての新たな発見が生まれることを大いに期待している。はっきりとした全体像は見えていないため、その道筋などは少し覚束ない部分もあるが、このゼミを通して発信していくことが、少しでも多くの人々に届き、少しでも多くの人々が興味関心を抱いてくれれば、と思う。

文:文科二類2年 田村 悠

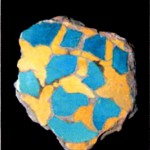

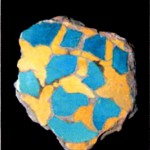

ウズベキスタンのイスラーム建築を見ていく。そうすると、最も目に付くものはなんだろうか。

まさに鮮明な青。魅力的な心揺さぶる青。イスラーム教において聖なる色とされる青。サマルカンドの町に映える青。その美しい青を発するレンガやタイルの面白さをまずは紹介していきたいと思う。

青レンガ・タイルには大きく4つ程に分けられる。施釉レンガ、浮彫施釉レンガ、ハフトランギー・タイル、カットワーク・モザイクである。

施釉レンガ ハフトランギー・タイル カットワーク・モザイク

施釉レンガは表面の一面だけに釉薬を塗ったもので、素早く仕上げることができるように効率化を図っていると考えられている。なぜだろうか。それはティムール時代の建築ラッシュが影響しているようだ。多くのモスクを建築するためにも、効率性を向上させなければならない。

施釉レンガは表面の一面だけに釉薬を塗ったもので、素早く仕上げることができるように効率化を図っていると考えられている。なぜだろうか。それはティムール時代の建築ラッシュが影響しているようだ。多くのモスクを建築するためにも、効率性を向上させなければならない。

施釉レンガは表面の一面だけに釉薬を塗ったもので、素早く仕上げることができるように効率化を図っていると考えられている。なぜだろうか。それはティムール時代の建築ラッシュが影響しているようだ。多くのモスクを建築するためにも、効率性を向上させなければならない。

施釉レンガは表面の一面だけに釉薬を塗ったもので、素早く仕上げることができるように効率化を図っていると考えられている。なぜだろうか。それはティムール時代の建築ラッシュが影響しているようだ。多くのモスクを建築するためにも、効率性を向上させなければならない。

一方で、ハフトランギー・タイルやカットワーク・モザイクのような精緻なタイルも存在する。これもティムール時代の建築ラッシュに深く関わっていると言える。というのも、たくさんのモスクを築き上げるために不可欠となるのは労働力であり、ティムールは征服した各地から技術者を収集したと考えられるからである。つまり、各地の建築技術がウズベキスタンに集積し発展を遂げたということである。

また、面白いのは浮彫施釉レンガである(右図)。

この模様は中国の唐草模様がとても影響していると思われる。ウズベキスタンがシルクロードの中継都市であることが顕著に表れていることがここからよく分かる。レンガやタイルを見ただけも、ウズベキスタンが西洋と東洋の結節点であることを我々は知ることができる。

このように青色のレンガ・タイルを検証するとどうだろうか。すると、単なる建築材料一つの中にもウズベキスタンの歴史が煌めいていることが見えるのではないだろうか。どんな時代を建築が生きてきたのか、建築材料から発見できるならば、建築全体を見るとどうだろうか。

時代が与える影響を中心とした建築全体の変遷に関して次に記す。

上記にもあるが、ティムール朝の時に建築の黄金時代を迎えている。そして、16世紀以降、喜望峰の発見によりシルクロードの隊商貿易は停滞してしまうのだが、それに左右されず美しい建築遺構が依然として築かれる。特徴としては、きわめて派手な装飾が見受けられるようだ。これはまだウズベキスタンが威厳を持っていることを示すためなのだろうか。しかし、18世紀以降の建築はどういう訳か創造性を喪失してしまい、建築史において衰退を迎えることになるのである。そのため、あまり評価を受けない建築が多いという。

様々な時代を生き抜く建築。その時代の影響は材料一つにも表出していて、また建築史を眺めると、建築というものが文化と歴史を同時に孕み、後世に伝えていく重要なものであることが分かるだろう。

参考文献:

辻孝二郎 2010 イスラーム建築の華 (INAX REPORT no.182 p50-51) http://inaxreport.info/data/IR182/IR182_p50-51.pdf

石井 昭 1969 中央アジアのイスラーム建築 (東洋建築史の展望) 建築雑誌 84(1005) p45-54 社団法人日本建築学会

文責:文科三類 西藤憲佑

この模様は中国の唐草模様がとても影響していると思われる。ウズベキスタンがシルクロードの中継都市であることが顕著に表れていることがここからよく分かる。レンガやタイルを見ただけも、ウズベキスタンが西洋と東洋の結節点であることを我々は知ることができる。

このように青色のレンガ・タイルを検証するとどうだろうか。すると、単なる建築材料一つの中にもウズベキスタンの歴史が煌めいていることが見えるのではないだろうか。どんな時代を建築が生きてきたのか、建築材料から発見できるならば、建築全体を見るとどうだろうか。

時代が与える影響を中心とした建築全体の変遷に関して次に記す。

上記にもあるが、ティムール朝の時に建築の黄金時代を迎えている。そして、16世紀以降、喜望峰の発見によりシルクロードの隊商貿易は停滞してしまうのだが、それに左右されず美しい建築遺構が依然として築かれる。特徴としては、きわめて派手な装飾が見受けられるようだ。これはまだウズベキスタンが威厳を持っていることを示すためなのだろうか。しかし、18世紀以降の建築はどういう訳か創造性を喪失してしまい、建築史において衰退を迎えることになるのである。そのため、あまり評価を受けない建築が多いという。

様々な時代を生き抜く建築。その時代の影響は材料一つにも表出していて、また建築史を眺めると、建築というものが文化と歴史を同時に孕み、後世に伝えていく重要なものであることが分かるだろう。

参考文献:

辻孝二郎 2010 イスラーム建築の華 (INAX REPORT no.182 p50-51) http://inaxreport.info/data/IR182/IR182_p50-51.pdf

石井 昭 1969 中央アジアのイスラーム建築 (東洋建築史の展望) 建築雑誌 84(1005) p45-54 社団法人日本建築学会

文責:文科三類 西藤憲佑

この模様は中国の唐草模様がとても影響していると思われる。ウズベキスタンがシルクロードの中継都市であることが顕著に表れていることがここからよく分かる。レンガやタイルを見ただけも、ウズベキスタンが西洋と東洋の結節点であることを我々は知ることができる。

このように青色のレンガ・タイルを検証するとどうだろうか。すると、単なる建築材料一つの中にもウズベキスタンの歴史が煌めいていることが見えるのではないだろうか。どんな時代を建築が生きてきたのか、建築材料から発見できるならば、建築全体を見るとどうだろうか。

時代が与える影響を中心とした建築全体の変遷に関して次に記す。

上記にもあるが、ティムール朝の時に建築の黄金時代を迎えている。そして、16世紀以降、喜望峰の発見によりシルクロードの隊商貿易は停滞してしまうのだが、それに左右されず美しい建築遺構が依然として築かれる。特徴としては、きわめて派手な装飾が見受けられるようだ。これはまだウズベキスタンが威厳を持っていることを示すためなのだろうか。しかし、18世紀以降の建築はどういう訳か創造性を喪失してしまい、建築史において衰退を迎えることになるのである。そのため、あまり評価を受けない建築が多いという。

様々な時代を生き抜く建築。その時代の影響は材料一つにも表出していて、また建築史を眺めると、建築というものが文化と歴史を同時に孕み、後世に伝えていく重要なものであることが分かるだろう。

参考文献:

辻孝二郎 2010 イスラーム建築の華 (INAX REPORT no.182 p50-51) http://inaxreport.info/data/IR182/IR182_p50-51.pdf

石井 昭 1969 中央アジアのイスラーム建築 (東洋建築史の展望) 建築雑誌 84(1005) p45-54 社団法人日本建築学会

文責:文科三類 西藤憲佑

この模様は中国の唐草模様がとても影響していると思われる。ウズベキスタンがシルクロードの中継都市であることが顕著に表れていることがここからよく分かる。レンガやタイルを見ただけも、ウズベキスタンが西洋と東洋の結節点であることを我々は知ることができる。

このように青色のレンガ・タイルを検証するとどうだろうか。すると、単なる建築材料一つの中にもウズベキスタンの歴史が煌めいていることが見えるのではないだろうか。どんな時代を建築が生きてきたのか、建築材料から発見できるならば、建築全体を見るとどうだろうか。

時代が与える影響を中心とした建築全体の変遷に関して次に記す。

上記にもあるが、ティムール朝の時に建築の黄金時代を迎えている。そして、16世紀以降、喜望峰の発見によりシルクロードの隊商貿易は停滞してしまうのだが、それに左右されず美しい建築遺構が依然として築かれる。特徴としては、きわめて派手な装飾が見受けられるようだ。これはまだウズベキスタンが威厳を持っていることを示すためなのだろうか。しかし、18世紀以降の建築はどういう訳か創造性を喪失してしまい、建築史において衰退を迎えることになるのである。そのため、あまり評価を受けない建築が多いという。

様々な時代を生き抜く建築。その時代の影響は材料一つにも表出していて、また建築史を眺めると、建築というものが文化と歴史を同時に孕み、後世に伝えていく重要なものであることが分かるだろう。

参考文献:

辻孝二郎 2010 イスラーム建築の華 (INAX REPORT no.182 p50-51) http://inaxreport.info/data/IR182/IR182_p50-51.pdf

石井 昭 1969 中央アジアのイスラーム建築 (東洋建築史の展望) 建築雑誌 84(1005) p45-54 社団法人日本建築学会

文責:文科三類 西藤憲佑

ウズベキスタンで有名なオアシス都市の一つ、ヒヴァの歴史と見どころを紹介していきたいと思う。ホラズム州のヒヴァは首都タシケントから西750キロ程に位置し、かつてはこの地方の主要な都市として栄えていた。ヒヴァが初めて歴史に登場するのは10世紀のイスラム旅人による記述だが、6世紀にはすでに存在していたと考えられている。元々はイラン系住民が住みついていたが、10世紀頃にトルコ系民族にとってかわられ、17世紀にはヒヴァ・ハン国の首都となった。10月革命の後、ヒヴァを首都とした1920年にホラズム人民ソビエト共和国が建国された。しかし、この国は短命で、1925年にソ連に吸収されて姿を消すこととなった。1970年代から1980年代にかけてのソ連政策によりヒヴァの遺跡は非常によく保護されているが、逆に厳しすぎる保全活動により街が活気を失ってしまったようだ。その結果、ヒヴァの街全体が博物館のようになっている。

ヒヴァは城壁によって二つの町に分けられている。城壁外のエリアはディチャン・カラと呼ばれ、かつては11の門と要塞壁によって守られていた。城壁内はイチャン・カラと呼ばれ、1990年にウズベキスタンで初めて認定された世界遺産である。

クルフナー・アルク

イチャン・カラの西門を入った左手に位置し、「古い要塞」という名を持ったクルフナー・アルクはハンの生活場所であった。12世紀に建てられた後、17世紀にオラン・ハンにより拡張された。ここにはハンのハーレム、モスク、宮殿を含む様々な施設が含まれていた。

カリタ・ミナル・ミナレット

1851年に着工したこのミナレットは未完成のまま現在も残っている。ムハンマド・アミン・ハンの命によって建設が始まったが、1855年のハンの死によって中断となった。伝説ではブハラまで見渡せる塔を建てる計画だったと伝えられている。

イスラーム・ホジャ・メドレセ ミナレット

イスラーム・ホジャ・メドレセのミナレットは57メートルもあり、ウズベキスタンで最も高い。メドレセの内部は博物館になっており、絨毯や宝飾品などホラズムの工芸品が展示されている。メドレセとミナレットはどちらも1910年に建設された。

この写真はウズベキスタン大使館を訪問した際にいただいた資料の一つである。実は中央アジアに関するフリーペーパーマガジンなるものが存在し、大使館や中央アジア関連のイベントなどで配布しているらしい。その名も「SILKROAD Walker」で、今回いただいた2010年版のものはウズベキスタン特集である。表紙は上で紹介したヒヴァのカリタ・ミナル・ミナレットである。SILKROAD Walkerにはウズベキスタンの地理・歴史から我々中央アジアゼミが回る4都市のホテルやレストラン情報に至るまで、かなり細かい観光情報が記載されている。最後にはウズベク語とロシア語の挨拶と基本表現も載っており、もはやガイドブックである。しかも前頁がカラー印刷で、読みやすい。今まで書店で手に取った中央アジアに関する観光ガイドよりも詳しいのではないかと思うほどだ。ここまで力の入ったフリーペーパーが存在するのにほとんど知られていないは残念なことだと思った。私も大使館で各都市の地図とともにこれを手渡されて「こんなものがあったのか」と驚いてしまった。

外国にとっては「シルクロード」という言葉の響きだけで魅力がある。そして実際ウズベキスタンには多くの遺跡と豊かな文化があり、このような資料を配るほどの努力がなされている。それにも関わらず観光大国となっていないのはなぜだろうか。ここまで調べてきたこと、聞いてきたことを踏まえて個人的に感じた一番の原因は情報不足である。確かに「シルクロード」「オアシス都市」などと聞くと神秘的なイメージがあるが、「中央アジア」「ウズベキスタン」などの言葉とは若干ずれがあるように感じる。より積極的にPRをしていくことがウズベキスタンの観光産業において重要なのではないだろうか。この点についても、現地で実際に観光、学生と議論していくことで探っていきたい。

参考:

ウズベキスタン航空・観光情報 http://www.uzbekistan-airways.co.jp/khiva.html

Lonely Planet “Khiva Information and Travel Guide” http://www.lonelyplanet.com/uzbekistan/khorezm/khiva

SILKROAD Walker 2010年号

文責:文科二類2年 末松

この写真はウズベキスタン大使館を訪問した際にいただいた資料の一つである。実は中央アジアに関するフリーペーパーマガジンなるものが存在し、大使館や中央アジア関連のイベントなどで配布しているらしい。その名も「SILKROAD Walker」で、今回いただいた2010年版のものはウズベキスタン特集である。表紙は上で紹介したヒヴァのカリタ・ミナル・ミナレットである。SILKROAD Walkerにはウズベキスタンの地理・歴史から我々中央アジアゼミが回る4都市のホテルやレストラン情報に至るまで、かなり細かい観光情報が記載されている。最後にはウズベク語とロシア語の挨拶と基本表現も載っており、もはやガイドブックである。しかも前頁がカラー印刷で、読みやすい。今まで書店で手に取った中央アジアに関する観光ガイドよりも詳しいのではないかと思うほどだ。ここまで力の入ったフリーペーパーが存在するのにほとんど知られていないは残念なことだと思った。私も大使館で各都市の地図とともにこれを手渡されて「こんなものがあったのか」と驚いてしまった。

外国にとっては「シルクロード」という言葉の響きだけで魅力がある。そして実際ウズベキスタンには多くの遺跡と豊かな文化があり、このような資料を配るほどの努力がなされている。それにも関わらず観光大国となっていないのはなぜだろうか。ここまで調べてきたこと、聞いてきたことを踏まえて個人的に感じた一番の原因は情報不足である。確かに「シルクロード」「オアシス都市」などと聞くと神秘的なイメージがあるが、「中央アジア」「ウズベキスタン」などの言葉とは若干ずれがあるように感じる。より積極的にPRをしていくことがウズベキスタンの観光産業において重要なのではないだろうか。この点についても、現地で実際に観光、学生と議論していくことで探っていきたい。

参考:

ウズベキスタン航空・観光情報 http://www.uzbekistan-airways.co.jp/khiva.html

Lonely Planet “Khiva Information and Travel Guide” http://www.lonelyplanet.com/uzbekistan/khorezm/khiva

SILKROAD Walker 2010年号

文責:文科二類2年 末松

この写真はウズベキスタン大使館を訪問した際にいただいた資料の一つである。実は中央アジアに関するフリーペーパーマガジンなるものが存在し、大使館や中央アジア関連のイベントなどで配布しているらしい。その名も「SILKROAD Walker」で、今回いただいた2010年版のものはウズベキスタン特集である。表紙は上で紹介したヒヴァのカリタ・ミナル・ミナレットである。SILKROAD Walkerにはウズベキスタンの地理・歴史から我々中央アジアゼミが回る4都市のホテルやレストラン情報に至るまで、かなり細かい観光情報が記載されている。最後にはウズベク語とロシア語の挨拶と基本表現も載っており、もはやガイドブックである。しかも前頁がカラー印刷で、読みやすい。今まで書店で手に取った中央アジアに関する観光ガイドよりも詳しいのではないかと思うほどだ。ここまで力の入ったフリーペーパーが存在するのにほとんど知られていないは残念なことだと思った。私も大使館で各都市の地図とともにこれを手渡されて「こんなものがあったのか」と驚いてしまった。

外国にとっては「シルクロード」という言葉の響きだけで魅力がある。そして実際ウズベキスタンには多くの遺跡と豊かな文化があり、このような資料を配るほどの努力がなされている。それにも関わらず観光大国となっていないのはなぜだろうか。ここまで調べてきたこと、聞いてきたことを踏まえて個人的に感じた一番の原因は情報不足である。確かに「シルクロード」「オアシス都市」などと聞くと神秘的なイメージがあるが、「中央アジア」「ウズベキスタン」などの言葉とは若干ずれがあるように感じる。より積極的にPRをしていくことがウズベキスタンの観光産業において重要なのではないだろうか。この点についても、現地で実際に観光、学生と議論していくことで探っていきたい。

参考:

ウズベキスタン航空・観光情報 http://www.uzbekistan-airways.co.jp/khiva.html

Lonely Planet “Khiva Information and Travel Guide” http://www.lonelyplanet.com/uzbekistan/khorezm/khiva

SILKROAD Walker 2010年号

文責:文科二類2年 末松

この写真はウズベキスタン大使館を訪問した際にいただいた資料の一つである。実は中央アジアに関するフリーペーパーマガジンなるものが存在し、大使館や中央アジア関連のイベントなどで配布しているらしい。その名も「SILKROAD Walker」で、今回いただいた2010年版のものはウズベキスタン特集である。表紙は上で紹介したヒヴァのカリタ・ミナル・ミナレットである。SILKROAD Walkerにはウズベキスタンの地理・歴史から我々中央アジアゼミが回る4都市のホテルやレストラン情報に至るまで、かなり細かい観光情報が記載されている。最後にはウズベク語とロシア語の挨拶と基本表現も載っており、もはやガイドブックである。しかも前頁がカラー印刷で、読みやすい。今まで書店で手に取った中央アジアに関する観光ガイドよりも詳しいのではないかと思うほどだ。ここまで力の入ったフリーペーパーが存在するのにほとんど知られていないは残念なことだと思った。私も大使館で各都市の地図とともにこれを手渡されて「こんなものがあったのか」と驚いてしまった。

外国にとっては「シルクロード」という言葉の響きだけで魅力がある。そして実際ウズベキスタンには多くの遺跡と豊かな文化があり、このような資料を配るほどの努力がなされている。それにも関わらず観光大国となっていないのはなぜだろうか。ここまで調べてきたこと、聞いてきたことを踏まえて個人的に感じた一番の原因は情報不足である。確かに「シルクロード」「オアシス都市」などと聞くと神秘的なイメージがあるが、「中央アジア」「ウズベキスタン」などの言葉とは若干ずれがあるように感じる。より積極的にPRをしていくことがウズベキスタンの観光産業において重要なのではないだろうか。この点についても、現地で実際に観光、学生と議論していくことで探っていきたい。

参考:

ウズベキスタン航空・観光情報 http://www.uzbekistan-airways.co.jp/khiva.html

Lonely Planet “Khiva Information and Travel Guide” http://www.lonelyplanet.com/uzbekistan/khorezm/khiva

SILKROAD Walker 2010年号

文責:文科二類2年 末松