全学自由研究ゼミナール/高度教養特殊演習「SDGsを学べる授業をつくろう」(2022年度Sセメスター)の授業の様子を紹介します。受講者は、受講生は7名(2年生2名、3年生3名、4年生2名)でした。

担当教員:中澤明子・中村長史(総合文化研究科・教養学部附属教養教育高度化機構)

概要

持続可能な開発目標(SDGs)は、ミレニアム開発目標(MDGs)の後継として2015年の国連総会で採択され、17の目標が定められています。MDGsが途上国の貧困削減や社会開発に焦点を当てていたのに対し、SDGsは世界中の国々の経済・社会・環境といったより広い問題を扱うものです。その広さゆえ総花的であるという批判もある一方、多くのアクターを巻き込めるという利点も指摘されています。

この授業では、このようなSDGsについて高校生が効果的に学べるオンライン授業を設計してみることで、SDGsについての自分自身の学びを深めることを目指します。

授業の目的・目標

この授業の目的は、SDGsについて高校生が効果的に学べるオンライン授業を設計してみることで、SDGsについての自分自身の学びを深めることでした。他者に教えることそのものや、オンライン授業を設計する過程での調査や議論は、本人にとって最も身につく学びとなります。また、この授業では「効果的に学べる」ためにアクティブラーニングという手法を用いたオンライン授業を設計することを目指しました。

授業の目標は、以下の6点でした。

- SDGsが作成された背景について説明することができる

- SDGsの意義について説明することができる

- SDGsの課題について説明することができる

- SDGsの17の目標について説明することができる

- 学習者の学びを深める授業の方法について説明できる

- SDGsについて学習者の学びを深める50分間のオンライン授業を設計することができる

授業の流れ

本授業は、大きく二つの内容から構成されています。

第1部:SDGsを学ぶ

第2回〜第4回の授業は、SDGs概説として、SDGsに関する講義と議論を行いました。

第2回授業では、SDGsの全体像を把握することを目的としました。まずSDGsの各目標とターゲットを確認しました。その後、各目標やターゲットの関係(結びつきの強弱)と理由を考えて個人で書き出し、それをグループで共有して関係性を話し合って示しました。さらに、関係性を参考にしながらSDGsの意義と課題について議論し、内容をクラス全体で共有しました。

第3回授業では、SDGsの17の目標間の関係を再考することを目的としました。17(も)の目標か定められた経緯を踏まえた上で、17の目標間にどのような関係性があるのかを複数の観点から示した図を引用しつつ、説明しました。また、17の目標間にシナジーやトレードオフがあるかどうかをグループで考えました。

第4回授業では、SDGsの特定の目標について理解することを目的に、目標1(貧困をなくそう)と目標10(人や国の不平等をなくそう)に焦点を当てました。貧困や不平等の現状をデータで確認した後、そうした事態を招いている原因や、対策としての開発援助のありかたについてグループで議論しました。

第2部:SDGsを教える

第5回以降の授業では、高校生がSDGsについて学べる授業をつくりました。

第5回・第6回授業は、授業設計概説として、授業設計の理論や手順を説明しました。第5回では、授業づくりに必要な知識を確認した後、授業設計の手順の概要を説明しました。その後、ジグソー法を用いて授業設計手順の詳細を相互説明し、練習として「食堂の使い方を理解する授業」を考えました。第6回授業では、教え方に焦点を当て、学習意欲を高める方法やアクティブラーニングの技法について説明とディスカッションを行いました。

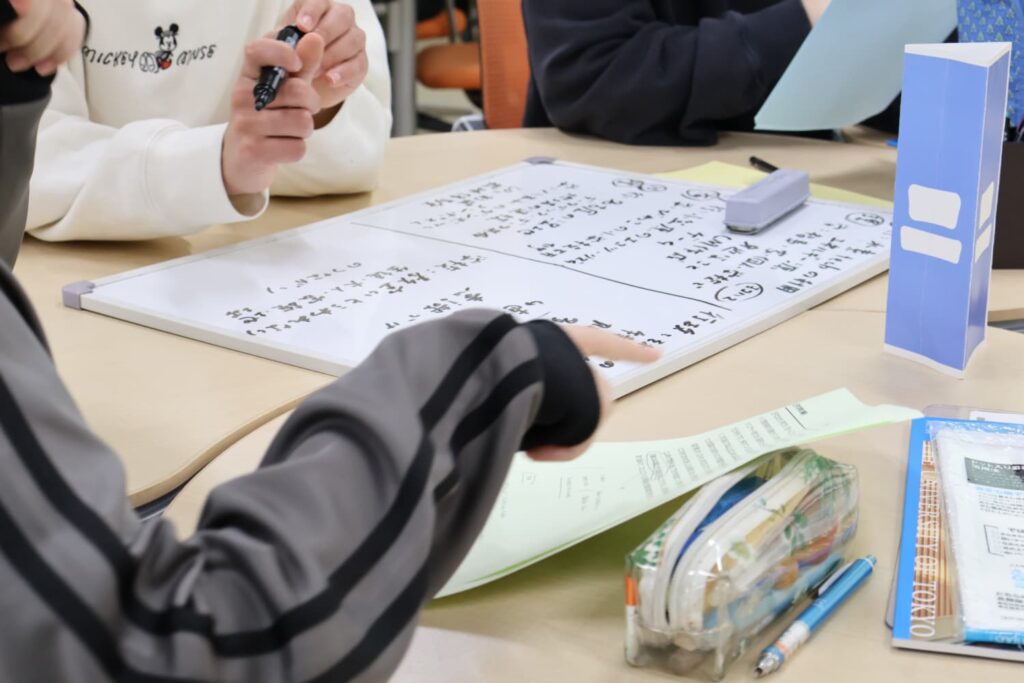

第7回・第8回授業からは、授業のデザインをグループごとに開始しました。授業づくりのワークシートに沿って、「高校生40名が、SDGsについて学べる50分間のオンライン授業」の授業案を考えました。

第9回の中間発表では、グループごとに作成した授業案を発表しました。また発表した内容に対して、「よりよい授業にするには」という観点から相互評価を行い、互いにコメントしました。中間発表後は、相互評価に基づきグループごとに改善点の確認と議論を行いました。

第10回・第11回では、中間発表に基づいた授業案の修正と、講義スライドづくりを行いました。最終発表では、最終的な授業案に加えて、50分間の授業を行う時に使う講義スライドや教材を発表します。そのため、授業案で考えた授業の流れや講義・活動を、講義スライドという形で具体化しました。

第12回では、最終発表を行いました。グループごとに最終的な授業案と講義スライドを提示して発表し相互評価しました。実際の授業は50分間ですが、最終発表では10分間で講義スライドを提示しながら受講生が授業の概要を発表しました。発表後には「よりよい授業にするには」という観点から相互評価を行いました。

第13回の授業では、授業のふり返りを行いました。前半は最終発表に対する相互評価の結果をグループごとに確認し最終発表について良かった点・改善点を話し合いました。授業の後半では、この授業の学習目標である、SDGsの背景・意義・課題についてグループに分かれて考えを整理しました。どのグループも授業全体を踏まえて議論・整理していました。その後、13回の授業を通した一人ひとりの学びを振り返る時間を設けました。具体的には、大福帳を開いて過去の自分の疑問などを確認しながら、授業を通じて何ができるようになったのかを学生一人ひとりが考え、その内容をペアで共有して授業を終えました。

受講者の感想

第1回授業からの変化

第1回授業と第13回授業終了時とで、SDGsに対する考えや関心の変化、気付きがあったかどうかを尋ねたところ(回答者5名)、次の感想がありました(一部抜粋)。

- SDGsを所与のものや最終ゴールとしてではなく、世界中の課題を解決するための通過点、今後時代に合わせて別の目標や方法に改善されうるものとして捉えるようになった。

- SDGsのそれぞれの目標には関連性があることがわかった。

- 授業前は、SDGsに対して「何となく良いもの」という印象を持っていたが、もちろん意義はある一方で、さまざまな課題点も孕むものであるということに気付かされた。

- 少なくとも自分が発表で扱った目標に対する理解は深まり、SDGsに関する知識も初回よりは格段に身についたと思います。

- ただの理想論だと思っていたが、政治的妥協やステークホルダーなどの具体的数値目標や活動などの地に足のついた活動であることが分かった。ただSDGsと口にしたり知識としてもつだけではなく、やはり自分も活動しないとなと感じた。

学生たちなりに、SDGsに対する考えに変化があり、また学習目標である意義と課題についての理解が深まったようです。

SDGsの理解に対する授業づくりの影響

授業づくりがSDGsへの理解を深めることに対して役立ったかどうかを聞いたところ次の感想が得られました。

授業をつくる過程で、自分で調査をすることにより、SDGsに関する情報を得て理解を深めたという記述がありました。一方で、50分の授業をつくったため、授業の中で扱える量に限りがあり、SDGs全体の理解というよりは授業で取り上げた目標への理解が深まったという意見がありました。たしかに、50分の授業では扱える量が少ないため、設定する学習目標によっては一つの内容を深く掘り下げるにとどまってしまうかもしれません。この授業では、SDGsが作成された背景や意義と課題について説明できることが学習目標に含まれています。これらの学習目標と50分の授業づくりとの関連や、授業づくりの焦点の明確化には検討の余地があるかもしれません。

この授業の成果報告として「第3回 東大生がつくるSDGsの授業」を2022年9月に開催しました。1名の受講生がオンラインで実際に高校生に授業を行いました。開催報告はこちらからご覧いただけます。

問い合わせ先

教養教育高度化機構 アクティブラーニング部門(担当:中澤明子・中村長史)

dalt[at]kals.c.u-tokyo.ac.jp