JPN

EN

全学自由研究ゼミナール/高度教養特殊演習「模擬国連で学ぶ国際関係と合意形成Ⅱ」(2021年度Aセメスター)の授業の様子を紹介します。2019年度Aセメスターから毎期開講しており、今回は5期目の開講となりましたが、受講者は8名(1年生2名、2年生5名、3年生1名)でした。

担当教員:中村長史(総合文化研究科・教養学部附属教養教育高度化機構)

担当TA:北村優成(法学部)

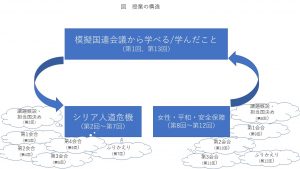

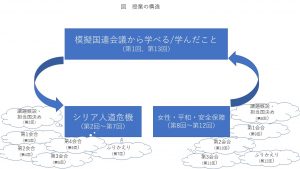

ガイダンスー模擬国連から学べること(第1回)

模擬国連によって一般に学べること・学べないこと、そして、本授業の模擬国連から学べること・学べないことを確認しました。そして、学べないことについて補完する方法を検討するとともに、学べることを意識して一学期間過ごすことの重要性を再確認しました。なお、今セメスターも、前セメスターに続き、全回ZOOMミーティングを用いたオンライン授業となりました。

模擬国連会議:シリア人道危機(第2回~第7回)

2010年代を通して続いているシリア人道危機についての国連安全保障理事会のシミュレーションを行ないました。第2回で議題概説を行ない、担当国を決定した後、第3回から第6回まで会議を行ないました。実際の国連安全保障理事会の構成国のうち、中国(シリア政府擁護派)、フランス(シリア政府批判派)、ロシア(シリア政府擁護派)、英国(シリア政府批判派)、米国(シリア政府批判派)の5つの常任理事国に「中間派」の南アフリカを加えた6ヶ国を設定し、1ヶ国を1・2人で担当しました。現実の会議と同様、拒否権が行使され、決議案は廃案となりました。

第7回では、まず、このような会議の内容について、担当国の立場から振り返り、自国の利益をどの程度反映できたか、より適切な政策立案・議論・交渉等はなかったかを検討しました。そのうえで、個人の立場から会議を振り返り、国際社会全体の利益のために、どのような方法があり得る(た)のかを議論しました。2つのふりかえりを踏まえて、受講者は授業外でレポート1に取り組みました。

なお、第6回には、冨田早紀氏(The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; 元国際移住機関[IOM])がゲスト講師としてお越しくださり、会議を講評してくださるとともに、国連職員の役割について紹介してくださりました。

模擬国連会議:女性、平和、安全保障(第8回~第12回)

国連安全保障理事会では、シリアのような特定の事態のみならず、「テーマ別会合」と呼ばれる一般的な議題も扱われます。そこで、今セメスター後半は、この「テーマ別会合」の一つである「女性、平和、安全保障」のシミュレーションを行ないました。第8回で議題概説を行ない、担当国を決定した後、第9回から第11回まで会議を行ないました。実際の国連安全保障理事会の構成国のうち、中国(現実世界では棄権)、フランス(賛成)、ロシア(棄権)、英国(賛成)、米国(賛成)の5つの常任理事国にドイツ(賛成)、インドネシア(賛成)を加えた7ヶ国を設定し、1ヶ国を1・2人で担当しました。多様な文化・宗教・利害を持つ国々の間でリプロダクティブヘルス/ライツや、安保理で人権問題を話し合うことの是非等をめぐって議論・交渉が繰り広げられましたが、現実世界とは異なり、全会一致で決議案が採択される結果となりました。

第12回では、シリア人道危機の際と同様、まず、このような会議の内容について、担当国の立場から振り返り、自国の利益をどの程度反映できたか、より適切な政策立案・議論・交渉等はなかったかを検討しました。そのうえで、個人の立場から会議を振り返り、国際社会全体の利益のために、どのような方法があり得る(た)のかを議論しました。2つのふりかえりを踏まえて、受講者は授業外でレポート2に取り組みました。

まとめー模擬国連から学んだこと(第13回)

各自が模擬国連から学んだことについてふりかえりました。また、来セメスター以降の模擬国連の授業をよりよくしていくための方法を検討しました。

ガイダンスー模擬国連から学べること(第1回)

模擬国連によって一般に学べること・学べないこと、そして、本授業の模擬国連から学べること・学べないことを確認しました。そして、学べないことについて補完する方法を検討するとともに、学べることを意識して一学期間過ごすことの重要性を再確認しました。なお、今セメスターも、前セメスターに続き、全回ZOOMミーティングを用いたオンライン授業となりました。

模擬国連会議:シリア人道危機(第2回~第7回)

2010年代を通して続いているシリア人道危機についての国連安全保障理事会のシミュレーションを行ないました。第2回で議題概説を行ない、担当国を決定した後、第3回から第6回まで会議を行ないました。実際の国連安全保障理事会の構成国のうち、中国(シリア政府擁護派)、フランス(シリア政府批判派)、ロシア(シリア政府擁護派)、英国(シリア政府批判派)、米国(シリア政府批判派)の5つの常任理事国に「中間派」の南アフリカを加えた6ヶ国を設定し、1ヶ国を1・2人で担当しました。現実の会議と同様、拒否権が行使され、決議案は廃案となりました。

第7回では、まず、このような会議の内容について、担当国の立場から振り返り、自国の利益をどの程度反映できたか、より適切な政策立案・議論・交渉等はなかったかを検討しました。そのうえで、個人の立場から会議を振り返り、国際社会全体の利益のために、どのような方法があり得る(た)のかを議論しました。2つのふりかえりを踏まえて、受講者は授業外でレポート1に取り組みました。

なお、第6回には、冨田早紀氏(The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; 元国際移住機関[IOM])がゲスト講師としてお越しくださり、会議を講評してくださるとともに、国連職員の役割について紹介してくださりました。

模擬国連会議:女性、平和、安全保障(第8回~第12回)

国連安全保障理事会では、シリアのような特定の事態のみならず、「テーマ別会合」と呼ばれる一般的な議題も扱われます。そこで、今セメスター後半は、この「テーマ別会合」の一つである「女性、平和、安全保障」のシミュレーションを行ないました。第8回で議題概説を行ない、担当国を決定した後、第9回から第11回まで会議を行ないました。実際の国連安全保障理事会の構成国のうち、中国(現実世界では棄権)、フランス(賛成)、ロシア(棄権)、英国(賛成)、米国(賛成)の5つの常任理事国にドイツ(賛成)、インドネシア(賛成)を加えた7ヶ国を設定し、1ヶ国を1・2人で担当しました。多様な文化・宗教・利害を持つ国々の間でリプロダクティブヘルス/ライツや、安保理で人権問題を話し合うことの是非等をめぐって議論・交渉が繰り広げられましたが、現実世界とは異なり、全会一致で決議案が採択される結果となりました。

第12回では、シリア人道危機の際と同様、まず、このような会議の内容について、担当国の立場から振り返り、自国の利益をどの程度反映できたか、より適切な政策立案・議論・交渉等はなかったかを検討しました。そのうえで、個人の立場から会議を振り返り、国際社会全体の利益のために、どのような方法があり得る(た)のかを議論しました。2つのふりかえりを踏まえて、受講者は授業外でレポート2に取り組みました。

まとめー模擬国連から学んだこと(第13回)

各自が模擬国連から学んだことについてふりかえりました。また、来セメスター以降の模擬国連の授業をよりよくしていくための方法を検討しました。

1.授業概要

国際社会で生じる問題は、自然現象ではなく社会現象である以上、一人一人の力によっ てわずかながらでも良くすることもできるし、さらに悪くしてしまうこともあります。本学の学生には、この点を意識し、自分の頭で国際問題の解決策を考えられるようになってほしいと考えています。 そこで、この授業では、「模擬国連(Model United Nations)」というアクティブラーニングの⼿法を⽤いて、国際問題の解決法を考えました。多様な利害・価値観に配慮することの重要性を理解するには体感してみることが早道ですが、模擬国連の会議では、⼀⼈⼀⼈が⽶国政府代表や中国政府代表などの担当国になりきって国際問題について話し合います。⽴場を固定されている点ではディベートと同様です。しかし、相⼿を論破することで勝利を⽬指すディベートと異なり、模擬国連会議では合意形成が⽬的であるため相⼿の利害・価値観を尊重したうえでの妥協が重要になります。この点を重視し、授業内では対⽴の激しい議題・担当国を設定して、 ロールプレイ・シミュレーションに取り組みました。2.授業の目的・到達目標

目的 国際社会本講義で学んだ概念と事例を使いこなして、現在の世界における問題の構図や原因、解決法を自分の頭で考えられるようになる。 到達目標 ①国際問題の構造や原因を説明できる【レポート1,2で評価】 ②国際問題をめぐる多様な⽴場(利害・価値観)を説明できる【レポート1,2で評価】③国際問題の解決における妥協の重要性を説明できる【レポート1,2で評価】 ④国連の資料を⾃ら調べて国際問題の分析に⽤いることができる【レポート1,2で評価】 ⑤国際問題の解決策について、選択肢を複数挙げて⽐較衡量したうえで、妥当と考えられるものを説得的に示すことができる【レポート1,2で評価】3.授業の流れ

授業スケジュール ガイダンスー模擬国連から学べること(第1回)

模擬国連によって一般に学べること・学べないこと、そして、本授業の模擬国連から学べること・学べないことを確認しました。そして、学べないことについて補完する方法を検討するとともに、学べることを意識して一学期間過ごすことの重要性を再確認しました。なお、今セメスターも、前セメスターに続き、全回ZOOMミーティングを用いたオンライン授業となりました。

模擬国連会議:シリア人道危機(第2回~第7回)

2010年代を通して続いているシリア人道危機についての国連安全保障理事会のシミュレーションを行ないました。第2回で議題概説を行ない、担当国を決定した後、第3回から第6回まで会議を行ないました。実際の国連安全保障理事会の構成国のうち、中国(シリア政府擁護派)、フランス(シリア政府批判派)、ロシア(シリア政府擁護派)、英国(シリア政府批判派)、米国(シリア政府批判派)の5つの常任理事国に「中間派」の南アフリカを加えた6ヶ国を設定し、1ヶ国を1・2人で担当しました。現実の会議と同様、拒否権が行使され、決議案は廃案となりました。

第7回では、まず、このような会議の内容について、担当国の立場から振り返り、自国の利益をどの程度反映できたか、より適切な政策立案・議論・交渉等はなかったかを検討しました。そのうえで、個人の立場から会議を振り返り、国際社会全体の利益のために、どのような方法があり得る(た)のかを議論しました。2つのふりかえりを踏まえて、受講者は授業外でレポート1に取り組みました。

なお、第6回には、冨田早紀氏(The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; 元国際移住機関[IOM])がゲスト講師としてお越しくださり、会議を講評してくださるとともに、国連職員の役割について紹介してくださりました。

模擬国連会議:女性、平和、安全保障(第8回~第12回)

国連安全保障理事会では、シリアのような特定の事態のみならず、「テーマ別会合」と呼ばれる一般的な議題も扱われます。そこで、今セメスター後半は、この「テーマ別会合」の一つである「女性、平和、安全保障」のシミュレーションを行ないました。第8回で議題概説を行ない、担当国を決定した後、第9回から第11回まで会議を行ないました。実際の国連安全保障理事会の構成国のうち、中国(現実世界では棄権)、フランス(賛成)、ロシア(棄権)、英国(賛成)、米国(賛成)の5つの常任理事国にドイツ(賛成)、インドネシア(賛成)を加えた7ヶ国を設定し、1ヶ国を1・2人で担当しました。多様な文化・宗教・利害を持つ国々の間でリプロダクティブヘルス/ライツや、安保理で人権問題を話し合うことの是非等をめぐって議論・交渉が繰り広げられましたが、現実世界とは異なり、全会一致で決議案が採択される結果となりました。

第12回では、シリア人道危機の際と同様、まず、このような会議の内容について、担当国の立場から振り返り、自国の利益をどの程度反映できたか、より適切な政策立案・議論・交渉等はなかったかを検討しました。そのうえで、個人の立場から会議を振り返り、国際社会全体の利益のために、どのような方法があり得る(た)のかを議論しました。2つのふりかえりを踏まえて、受講者は授業外でレポート2に取り組みました。

まとめー模擬国連から学んだこと(第13回)

各自が模擬国連から学んだことについてふりかえりました。また、来セメスター以降の模擬国連の授業をよりよくしていくための方法を検討しました。

ガイダンスー模擬国連から学べること(第1回)

模擬国連によって一般に学べること・学べないこと、そして、本授業の模擬国連から学べること・学べないことを確認しました。そして、学べないことについて補完する方法を検討するとともに、学べることを意識して一学期間過ごすことの重要性を再確認しました。なお、今セメスターも、前セメスターに続き、全回ZOOMミーティングを用いたオンライン授業となりました。

模擬国連会議:シリア人道危機(第2回~第7回)

2010年代を通して続いているシリア人道危機についての国連安全保障理事会のシミュレーションを行ないました。第2回で議題概説を行ない、担当国を決定した後、第3回から第6回まで会議を行ないました。実際の国連安全保障理事会の構成国のうち、中国(シリア政府擁護派)、フランス(シリア政府批判派)、ロシア(シリア政府擁護派)、英国(シリア政府批判派)、米国(シリア政府批判派)の5つの常任理事国に「中間派」の南アフリカを加えた6ヶ国を設定し、1ヶ国を1・2人で担当しました。現実の会議と同様、拒否権が行使され、決議案は廃案となりました。

第7回では、まず、このような会議の内容について、担当国の立場から振り返り、自国の利益をどの程度反映できたか、より適切な政策立案・議論・交渉等はなかったかを検討しました。そのうえで、個人の立場から会議を振り返り、国際社会全体の利益のために、どのような方法があり得る(た)のかを議論しました。2つのふりかえりを踏まえて、受講者は授業外でレポート1に取り組みました。

なお、第6回には、冨田早紀氏(The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; 元国際移住機関[IOM])がゲスト講師としてお越しくださり、会議を講評してくださるとともに、国連職員の役割について紹介してくださりました。

模擬国連会議:女性、平和、安全保障(第8回~第12回)

国連安全保障理事会では、シリアのような特定の事態のみならず、「テーマ別会合」と呼ばれる一般的な議題も扱われます。そこで、今セメスター後半は、この「テーマ別会合」の一つである「女性、平和、安全保障」のシミュレーションを行ないました。第8回で議題概説を行ない、担当国を決定した後、第9回から第11回まで会議を行ないました。実際の国連安全保障理事会の構成国のうち、中国(現実世界では棄権)、フランス(賛成)、ロシア(棄権)、英国(賛成)、米国(賛成)の5つの常任理事国にドイツ(賛成)、インドネシア(賛成)を加えた7ヶ国を設定し、1ヶ国を1・2人で担当しました。多様な文化・宗教・利害を持つ国々の間でリプロダクティブヘルス/ライツや、安保理で人権問題を話し合うことの是非等をめぐって議論・交渉が繰り広げられましたが、現実世界とは異なり、全会一致で決議案が採択される結果となりました。

第12回では、シリア人道危機の際と同様、まず、このような会議の内容について、担当国の立場から振り返り、自国の利益をどの程度反映できたか、より適切な政策立案・議論・交渉等はなかったかを検討しました。そのうえで、個人の立場から会議を振り返り、国際社会全体の利益のために、どのような方法があり得る(た)のかを議論しました。2つのふりかえりを踏まえて、受講者は授業外でレポート2に取り組みました。

まとめー模擬国連から学んだこと(第13回)

各自が模擬国連から学んだことについてふりかえりました。また、来セメスター以降の模擬国連の授業をよりよくしていくための方法を検討しました。

4.受講者の感想

- 過去の議事録や決議案の中で表出される国家間の利害関係・外交関係や、行動の裏にある政治的意図の汲み取り方を学んだ。

- 国際社会には多様な立場、考え方があり、そうした違いを埋めるのが大変であるということを知った。特に最初のシリア問題をめぐる議論では、各国の間に「埋められない溝」があるように感じ、利害調整をすることの難しさをひしひしと感じた。

- 国連で革新的な決議を採択することの難しさを学び、どうして会議が進まないように見えてしまうのかがわかった。

- 利害対立する国々同士で合意形成、妥協点を見出すことの難しさを実践的な経験として学ぶことができた。相手の立場を理解して交渉にあたることが重要だと感じた。

- 同じ問題に対する他の国の意見を知ることができるため、なぜその問題が解決されないのか、なかなか議論が前に進まないのか、など問題の裏事情も含めて知ることができる。