JPN

EN

※【1】の続きです。

4.元受講生がSAを務める意義と留意点

中澤 ありがとうございます。では、そういった八尾さんのような、受講生だった学生が翌年度以降にSAを担当することの意義についてもお伺いしたいなと思うのですけれども、まず中村先生からお願いします。 中村 今八尾さんの一連のお話を聞いていても改めて思ったのですが、元受講生だからこそ、学生がつまずきやすいところに気付きやすいのだろうなと思います。もちろん、僕も気を付けてグループワークを見ているつもりなのですけれども、年々自分が学生だったときの感覚が薄れていくということもあり、ケアしきれないところがどうしても出てきてしまいます。例えば、今年度も、もう自明のことだと思っていた文献の調べ方については割合軽く流してやっていたのですけれども、あるグループはそこの時点からちょっとつまずきかけていたところを八尾さんが素早く察知してくれるということがありました。そこで、僕と相談のうえで、こういう文献の調べ方がありますよと「SAからのお知らせ」という形で連絡してもらったりしました。そういったことができるのは、SAなのだけれども、学生だから学生目線も持っているがゆえですよね。それはもちろん元受講生じゃなくても、SAであれば言えることではあるのですけれども、自分自身が前の年とか前の前の年に受けていたということで、より学生のつまずきやすいところが分かるのではないかなと。 それから、八尾さんのような元受講生で今SAやっている方の姿を今の受講生が見て、自分もああいうふうな先輩になろうと頑張るという、ある種のロールモデルとしてほしいという思いもあります。 中澤 ありがとうございます。八尾さんは、受講生がSAになることについてどんな意義があると考えていますか。 八尾 ほとんど中村先生が言っていただいたことと同じなのですが、SAの立場からの利点を挙げれば、受講生の目線で見えていたこととSAの目線から見えることとは若干違っているので、そういった意味で常に新しい学びを得られるということがあります。受講生の立場からは、SAが全く違う分野の人や、その授業についてあまり詳しくない人である場合よりも履修経験のある人のほうが相談しやすいという利点があるのではないでしょうか。 中澤 ありがとうございます。今は受講生がSAをすることのメリットの面をお伺いしたのですけれども、ほかに何か困ったことや留意すべき点があったかどうかというのをまず八尾さんから教えてください。 八尾 困った点は特にありませんが、留意すべき点としては、自分に履修経験があるために、思い入れが強くなり過ぎるという部分があります。この授業はある程度学生の自律性を尊重する授業であり、あまりSAや先生が口出しをし過ぎるのは望ましくないので、その辺りのバランスを見極めるのは思い入れのある人ほど難しいことだと思います。 中澤 八尾さんはそのあたりは、どういった感じで判断されていたんですか。 八尾 先程のように、文献の調べ方が分からないといった基本的なところでつまずいていたら積極的にヘルプに入りましたが、それ以外のケースブックの内容に関するところは、結構受講生の皆さんの自律性にお任せするところが多かったと記憶しています。 中澤 ありがとうございます。今度は中村さん、何か困ったことや留意すべき点はありましたか。 中村 実はそれがなかなか僕のほうでは見つからなくて、今日ご本人の話を聞いてみて、次年度以降の改善につなげられたらと思っていたところです。なので、今おっしゃったことに引き付けて言うと、思い入れが強くなり過ぎてというところで、なるほどと思いました。SAをお願いする側の教員としては、SA業務とご自身の研究・学習とのバランスに配慮して、業務が過度の負担にならないように留意する必要がありそうですね。 中澤 ちなみに、「SAの八尾さんです」と受講生に紹介する時に、中村先生は「元受講生です」ということも付け加えているのですよね。 中村 はい、そういった紹介をしています。その意図としては、もちろん過度の負担にはならないようにという前提でですけれども、教員だけでなくSAさんにも積極的に質問したり、困っていることを相談したりしていいんだよという雰囲気を作りたいためです。また、先程いったように、ある種のロールモデルとして捉えてほしいということもあるので、「元受講者です」というのは積極的に紹介しています。 中澤 特に授業を支援する学生スタッフの研究ですと、教員が学生スタッフにロールモデルになってほしいと求めることが言及されているので、まさにその話だなと聞いていて思いました。 中村 なるほど、そういった研究があるのですね。面白いです。 中澤 そうなんです。思い入れが強くなるというのも、すごく分かるなと思いました。やはり元受講生には授業のゴールが見えているので、SAとして学生がやっているのを見ている時に、これがいい、悪いというのが判断しやすいと思うのです。そうすると、もっとこうすればいいのに…といったことがあったとしても、そこは授業の様子を見ながらSAとして適度な関わり方をするというのは確かに難しいのかもしれないなと聞いていて思いました。

5.学生が教材をつくる意義と留意点

中澤 では、最後に受講生自身が教材をつくるという授業の意義について聞ければと思います。まずは、中村先生、教員の観点からお願いします。 中村 教員のほうのねらいということでいくと、作っていく過程であれこれ調べたり考えたりすることになるし、記憶にも定着しやすいという点ですね。先程八尾さんも言ってくれましたけれども、授業外の時間をかなり使って調べてこないと授業中にグループワークができないので、自ずと勉強しますよね。そこは大きいかなと思います。ただし、受講生の負担は大きいので、そのあたりのケアがきちんとできないと、こういった授業の形式は嫌だと敬遠してしまう学生が多くなってしまうと思います。 中澤 その時に足場かけとして、先程八尾さんが初年度の時に中村先生がフォーマットを準備してくださっていたという、そういった足場かけが必要なのかなと思います。 中村 本当におっしゃるとおりで、セメスター前半を「改訂」の部、後半を「新規作成」としているのも、そういった意図があります。いきなり作るというところからいかないのは、いくら東大生といっても、いきなりケースブック作ってくださいと言われても、ハードルが高過ぎて心が折れちゃうかもしれないので、まずは既存のものに手を加えて良くしていくという、ちょっとジャンプすれば届くぐらいのゴール設定から始めています。まさしく足場かけですよね。 中澤 ありがとうございます。では、作ることで学ぶ授業の意義を今度は受講者・SAとしての観点で、八尾さん、いかがでしょうか。 八尾 中村先生がすでにおっしゃったように、自分で調べてケースブックにまとめるという作業をすることで、忘れにくい知識として蓄積されやすいのではないかと思います。ただし、この授業は全学自由研究ゼミナールと高度教養特殊演習との合併で、学部も学年もばらばらの学生が集まって何か一つのものを作るという授業なので、知識に差が出がちです。そこは授業外に視聴できる動画配信という形で中村先生が補ってくださいました。そういった意味で、適切な配慮があれば、とてもいい学びになるだろうというのが私の意見です。 中澤 ありがとうございます。では、今度は、受講生自身が教材をつくるという授業の注意すべき点について何か感じていることがあれば教えてください。八尾さん、いかがですか。 八尾 先程も申し上げましたが、やはり質の担保が難しいですね。例えば文献の調べ方が分からないといったところでつまずいてしまうと、その後がうまく立ち行かないので、適度に助け舟を出すことが必要だと思います。また、かなりのコミットメントが求められる授業なので、受講生の忙しさに左右されてしまうことは否めません。 中澤 ありがとうございます。中村先生はどうですか。 中村 学びを得るためには当然一定の労力を投じることは必要なのですけれども、この授業だけを学生たちは受けているわけでなくて、日本の場合は本当に1学期間に何コマも履修しなきゃいけないというのがあるので、そのあたりの配慮は教員として必要になりますよね。 中澤 学生の授業時間外の作業量をどのくらいにするかは難しいですよね。 中村 そうですね。グループ作業なので、受講生たちは授業外で予定を合わせて打ち合わせをしているのですけれども、日程を合わせるのがなかなか大変なようで、イマドキの学生は本当に忙しそうだなと思って見ています。 中澤 本当に忙しそうですよね。 中村 なので、あまりそういった部分でストレスにならないような配慮が教員の方で可能なようならば、してあげてもいいのかもしれないですね。 中澤 そうですね。先程の足場かけやそういった支援がこういったタイプの授業だと重要になるのかなということを、今日お話を聞いていて思いました。中村先生、八尾さん、本日はどうもありがとうございました。 中村・八尾 ありがとうございました。

全学自由研究ゼミナール/高度教養特殊演習「国際紛争ケースブックをつくろう」では、国際紛争に関するケースブック(教材)を学生自身がつくるというアクティブラーニングが導入されています。導入のねらいや授業の様子について、担当教員である中村長史先生と、元受講生でその後スチューデントアシスタント(SA)を務めた八尾佳凜さんに、お話を伺いました。

【インタビュー概要】

日時:2023年1月23日

話し手:中村長史(教養学部附属教養教育高度化機構)、八尾佳凜(教養学部4年生)

聞き手:中澤明子(教養学部附属教養教育高度化機構)

【インタビュー目次】

1.授業の概要と目的・到達目標

2.受講生の感想

3.SAの感想

4.元受講生がSAを務める意義と留意点

5.学生が教材をつくる意義と留意点

1.授業の概要と目的・到達目標

中澤 「国際紛争ケースブックをつくろう」とは、どういった授業なのでしょうか。 中村 この授業は、学生自身が国際紛争ケースブックというものを作成することによって国際紛争について学ぶという授業です。複数の国際紛争の経緯や構図、原因等について調査・分析し、最終的にケースブックを作成します。その過程で、ある国際紛争に対する見方は決して一様ではないことに気づき、できる限り客観的に紛争を捉えるための方法を習得することを期待しています。 国際紛争ケースブックというのはちょっと聞きなじみがないものだと思いますけれども、法学部における判例や医学部における症例がたくさん載っている教材の国際紛争版といえばイメージが沸きやすいでしょうか。ただ、この授業では、そうした教材を学生自身がグループで作成するところに特徴があります。作っていく過程で紛争についていろいろなことを調べたり考えたりするので、それが一番学びになるだろうということで、2020年度に全学自由研究ゼミナール/高度教養特殊演習として初めて開講し、これまで3回開講してきました。 中澤 ケースブックを作った後は、どういうふうに活用するのでしょうか。 中村 活用法は大きく二つありまして、一つは自身が作成したケースブックや他のグループが作成したケースブックを他の授業での学習や卒論執筆の際に参照するというものです。 もう一つが、これはこの授業の大きな特徴かなと思いますけれども、次の年度のこの授業にケースブックを引き継いで、さらなる改善を次年度の受講生がやることになります。例えば、今日お越しの八尾さんは2020年度にボスニア紛争についてケースブックを作ってくださったのですけれども、それを2021年度の受講生のグループが改善をかけて、さらに2022年度も改善をかけてという形で―八尾さんはそれをSAとして今度は見守っていらっしゃったのですけれども―そういった形で学年を横断して引き継いでいきます。先輩が作ったもので学んで、さらにそれをより良くしていこうとするところが特徴かなと思います。 中澤 改善とは具体的にはどのようになされるのですか。情報が足されるとかでしょうか。 中村 大きくは二つありまして、一つはおっしゃるように情報が足されるということです。みんな頑張っていいものを作ってくれていますけれども、紛争の多くは複雑ですし、紛争に関する資料や書籍、論文は膨大にあるので、限られた期間内では調べきれないものです。実は他にも参考にすべき文献があるよということで、そうした文献に基づく情報を次の年度のグループが足してくれる例はよくみられます。 もう一つが、実は、情報を削るということです。みんな熱心に調べてくれて情報が盛りだくさんのケースブックが仕上がってくるのですけれども、ちょっとそれが難し過ぎて、その紛争のことをあまり知らない人が読むと何が何やらかえって分からなくなるみたいなことが起きがちです。ケースブックはあくまでも教材なので、これは成果物としては望ましくないものですから、先程とは逆に、情報を削ぎ落として整理するといった方向の改善をかけてくれるグループもあります。これも大事な改善だと思います。 中澤 面白いですね。各グループで作ったケースブックの評価は、教員だけではなく受講生相互にも行うのですか。 中村 大体いつも90分の授業の前半で、各グループ内でケースブック完成に向けたディスカッションをやるのですが、授業の後半ではグループ間のディスカッションをやります。大体毎学期4つとか5つのグループがあって異なる紛争を扱っているので、他のグループの人と意見交換をする時間を設けています。 ねらいとしては、まず自分達のグループが担当してない紛争についても多少なりとも知ることができるというのは、知識が増えるという意味で単純によいことかなと。それから、その紛争についてはあまり知らない人達からのコメントによって、自分達がやっていることは細かいことに走り過ぎていて大局的なところがつかみにくくなっているとか、先程言ったような改善のポイントに気付けることがあります。そういった効果を期待して、グループ間のディスカッションにも時間を割いているところです。

本授業の目的と到達目標

2.受講生の感想

中澤 授業やケースブックについてだいぶん分かってきました。では、2020年度に受講生だった八尾さんに当時のことをお伺いしたいなと思います。当時どういった気付きとか学びがあったかを教えてください。 八尾 紛争について調べるとき、レポート等ですと、この主体がどうこうして…といった結構細かいことに注意が向きがちだと思います。もちろん、紛争ケースブックでもそういったところは大事ですが、それだけでなく、紛争の構造的要因と直接的要因とを分けて考えたり、他の紛争とのつながりについても考えたりといったマクロな視点を得ることができるというのは紛争ケースブックのいいところですね。 他方で、授業までに参考文献から学んだことをまとめておくことが授業中のグループワークの前提とされるので、負担としては決して軽くないし、その辺りは覚悟の上で履修するべきだとも感じました。 中澤 2020年度ということは、この授業の初年度に受講されているのですね。先程の中村先生のお話に「引き継いで改善する」というのがありましたけれども、初年度だと引き継ぐものがないのかなと。新規作成の苦労や難しさはありましたか。 八尾 私の受講時は確かに初年度でしたが、元となるフォーマットは中村先生が既に作成してくださっていて、それを改訂するという形で進めました。そのため、完全にゼロの状態から始めたわけではなく、ケースブックをどういうふうに作ったらいいのか分からないということはありませんでした。 ただ、「ケースブックの改訂」を学期前半で済ませた後には「ケースブックの作成」という作業が始まります。改訂はプロトタイプがある分、どのくらいの分量で、どういった情報を盛り込むかということが分かりますが、新規作成は自分たちで最初から構成を考えなくてはならないので、やはり一味違った難しさがあるのではないかと思います。

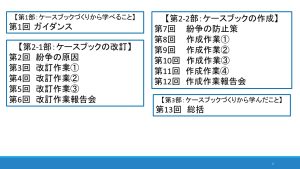

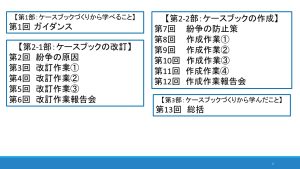

本授業のスケジュール

3.SAの感想

中澤 その後、八尾さんは2021年度、2022年度とSAとして今度は授業に関わられたということですけれども、SAの立場としては何か気付いたことはありましたか。 八尾 実は「ケースブック改訂」について、年度を重ねていくごとに良いものができていくことを考えると、だんだん手を加えるのが難しくなってくるのではないかと懸念していました。しかしこれは杞憂で、どの年度でも鋭い観点からの追記や修正がなされていたことが非常に印象深かったです。 一方、この授業は全学自由研究ゼミナール(学部1・2年生)と高度教養特殊演習(学部3・4年生、大学院生)との合併なので、学年や学部による知識の差、それに起因する資料へのアクセス力という部分が、他の授業と比べて特に影響しやすいのかなとも感じました。 中澤 八尾さんは普段この授業でSAとしてどのようなサポートをされているのですか。 八尾 大きく分けて技術面のサポートと内容面のサポートの2つがあります。技術面では、発表の時にこういうものを用意してきてくださいといったような、連絡係のようなことをしていました。内容面に関しては、グループワークの巡回中に質問をお受けしたり、ケースブック提出前のグループでの発表に対してコメントや質問をさせていただいたりしました。 中澤 SAとしての八尾さん自身に何か学びはありましたか。 八尾 個別の紛争についての知識を深めるという意味での学びもありますが、それ以上に、「改訂」にせよ「作成」にせよ、学生の皆さんならではの新しい観点が毎年出てくるのが非常に面白いところだなと感じます。【2】に続く

全学自由研究ゼミナール/高度教養特殊演習「国際紛争ケースブックをつくろう」(2022年度Aセメスター)の授業の様子を紹介します。2020年度以来開講しており今回が3度目の開講となりましたが、受講者は12名(1年生7名、2年生2名、3年生2名、4年生1名)でした。

担当教員:中村長史(総合文化研究科・教養学部附属教養教育高度化機構)

担当TA:八尾佳凛(教養学部教養学科国際関係論コース)

ガイダンスーケースブックづくりから学べること(第1回)

国際紛争に関するケースブックをクラス全体でつくることで学べることを考えました。担当する紛争の5W1H、すなわち主体(who)、争点(why)、時期区分(when)、民族・宗教・政治体制・経済状況(where)、当事者・第三者の行動(what&how)について正確に理解するために複数の文献・資料にあたって丁寧に情報収集をするのはもちろんのこと、他の紛争を担当するクラスメイトとの意見交換を通じて、紛争間の関係性や前例が後例に与える影響についても学べることを確認しました。

ケースブックの改訂(第2回~第6回)

いきなりケースブックをゼロから作ることは難しいので、まずは練習として、昨年度までの受講生が作成したケースブックの改訂から始めることにしました。ソマリア、ルワンダ、ボスニア、アフガニスタンの4つの紛争を扱うグループに分かれ、グループ内・グループ間のディスカッション、教員・TAからのフィードバックを繰り返し、ケースブックの改訂を進めていきました。第6回では、グループごとに、その最終成果を報告しました。なお、第2回では、紛争の原因について、理論的な知見を学びました。

ケースブックの作成(第7回~第12回)

改訂作業で学んだことを踏まえて、ケースブックをゼロから作る段階へと入っていきました。イラク、東ティモール、シリア、ミャンマーの4つの紛争を扱う2・3人のグループに分かれ、グループ内・グループ間のディスカッション、教員・TAからのフィードバックを繰り返し、その最終成果を第12回で報告しました。改訂作業の段階に比べて、事例(紛争)間の関係にも目を向けるグループが多くなるなど、確かな成長が感じられました。なお、第7回では、紛争の防止策(平和政策)について、理論的な知見を学びました。

まとめーケースブックづくりから学んだこと(第13回)

各自がケースブックづくりから学んだことについてふりかえりました。また、来セメスター以降のケースブックの授業をよりよくしていくための方法を検討しました。

ガイダンスーケースブックづくりから学べること(第1回)

国際紛争に関するケースブックをクラス全体でつくることで学べることを考えました。担当する紛争の5W1H、すなわち主体(who)、争点(why)、時期区分(when)、民族・宗教・政治体制・経済状況(where)、当事者・第三者の行動(what&how)について正確に理解するために複数の文献・資料にあたって丁寧に情報収集をするのはもちろんのこと、他の紛争を担当するクラスメイトとの意見交換を通じて、紛争間の関係性や前例が後例に与える影響についても学べることを確認しました。

ケースブックの改訂(第2回~第6回)

いきなりケースブックをゼロから作ることは難しいので、まずは練習として、昨年度までの受講生が作成したケースブックの改訂から始めることにしました。ソマリア、ルワンダ、ボスニア、アフガニスタンの4つの紛争を扱うグループに分かれ、グループ内・グループ間のディスカッション、教員・TAからのフィードバックを繰り返し、ケースブックの改訂を進めていきました。第6回では、グループごとに、その最終成果を報告しました。なお、第2回では、紛争の原因について、理論的な知見を学びました。

ケースブックの作成(第7回~第12回)

改訂作業で学んだことを踏まえて、ケースブックをゼロから作る段階へと入っていきました。イラク、東ティモール、シリア、ミャンマーの4つの紛争を扱う2・3人のグループに分かれ、グループ内・グループ間のディスカッション、教員・TAからのフィードバックを繰り返し、その最終成果を第12回で報告しました。改訂作業の段階に比べて、事例(紛争)間の関係にも目を向けるグループが多くなるなど、確かな成長が感じられました。なお、第7回では、紛争の防止策(平和政策)について、理論的な知見を学びました。

まとめーケースブックづくりから学んだこと(第13回)

各自がケースブックづくりから学んだことについてふりかえりました。また、来セメスター以降のケースブックの授業をよりよくしていくための方法を検討しました。

1.授業概要

国際社会で生じる問題は、自然現象ではなく社会現象である以上、一人一人の力によっ てわずかながらでも良くすることもできるし、さらに悪くしてしまうこともあります。本学の学生には、この点を意識し、自分の頭で国際問題の解決策を考えられるようになってほしいと考えています。 そこで、この授業では、複数の国際紛争の経緯や構図、原因等について調査し、最終的にケースブックを作成することを目指しました。その過程で、ある国際紛争に対する見方は決して一様ではないことに気づき、できる限り客観的に各紛争を捉えるための方法を習得することを期待しました。2.授業の目的・到達目標

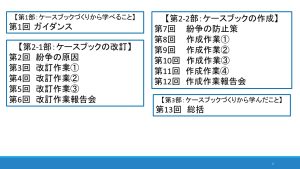

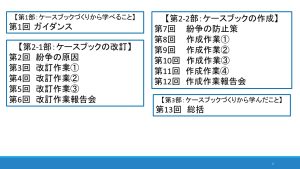

目的 本講義で学んだ国際紛争の経緯や構図、原因等に関する知識を使いこなして、国際紛争の発生や激化を防ぐ策を自分の頭で考えられるようになる。 到達目標 ①国際紛争に関する資料・文献を適切に収集できる【成果物で評価】 ②国際紛争の経緯を説明できる【成果物で評価】 ③国際紛争の構図を説明できる【成果物で評価】 ④国際紛争が発生・激化の原因を説明できる【成果物で評価】 ⑤国際紛争の発生・激化を防ぐ策について、選択肢を複数挙げて⽐較衡量したうえで、妥当と考えられるものを説得的に示すことができる【成果物で評価】3.授業の流れ

授業スケジュール ガイダンスーケースブックづくりから学べること(第1回)

国際紛争に関するケースブックをクラス全体でつくることで学べることを考えました。担当する紛争の5W1H、すなわち主体(who)、争点(why)、時期区分(when)、民族・宗教・政治体制・経済状況(where)、当事者・第三者の行動(what&how)について正確に理解するために複数の文献・資料にあたって丁寧に情報収集をするのはもちろんのこと、他の紛争を担当するクラスメイトとの意見交換を通じて、紛争間の関係性や前例が後例に与える影響についても学べることを確認しました。

ケースブックの改訂(第2回~第6回)

いきなりケースブックをゼロから作ることは難しいので、まずは練習として、昨年度までの受講生が作成したケースブックの改訂から始めることにしました。ソマリア、ルワンダ、ボスニア、アフガニスタンの4つの紛争を扱うグループに分かれ、グループ内・グループ間のディスカッション、教員・TAからのフィードバックを繰り返し、ケースブックの改訂を進めていきました。第6回では、グループごとに、その最終成果を報告しました。なお、第2回では、紛争の原因について、理論的な知見を学びました。

ケースブックの作成(第7回~第12回)

改訂作業で学んだことを踏まえて、ケースブックをゼロから作る段階へと入っていきました。イラク、東ティモール、シリア、ミャンマーの4つの紛争を扱う2・3人のグループに分かれ、グループ内・グループ間のディスカッション、教員・TAからのフィードバックを繰り返し、その最終成果を第12回で報告しました。改訂作業の段階に比べて、事例(紛争)間の関係にも目を向けるグループが多くなるなど、確かな成長が感じられました。なお、第7回では、紛争の防止策(平和政策)について、理論的な知見を学びました。

まとめーケースブックづくりから学んだこと(第13回)

各自がケースブックづくりから学んだことについてふりかえりました。また、来セメスター以降のケースブックの授業をよりよくしていくための方法を検討しました。

ガイダンスーケースブックづくりから学べること(第1回)

国際紛争に関するケースブックをクラス全体でつくることで学べることを考えました。担当する紛争の5W1H、すなわち主体(who)、争点(why)、時期区分(when)、民族・宗教・政治体制・経済状況(where)、当事者・第三者の行動(what&how)について正確に理解するために複数の文献・資料にあたって丁寧に情報収集をするのはもちろんのこと、他の紛争を担当するクラスメイトとの意見交換を通じて、紛争間の関係性や前例が後例に与える影響についても学べることを確認しました。

ケースブックの改訂(第2回~第6回)

いきなりケースブックをゼロから作ることは難しいので、まずは練習として、昨年度までの受講生が作成したケースブックの改訂から始めることにしました。ソマリア、ルワンダ、ボスニア、アフガニスタンの4つの紛争を扱うグループに分かれ、グループ内・グループ間のディスカッション、教員・TAからのフィードバックを繰り返し、ケースブックの改訂を進めていきました。第6回では、グループごとに、その最終成果を報告しました。なお、第2回では、紛争の原因について、理論的な知見を学びました。

ケースブックの作成(第7回~第12回)

改訂作業で学んだことを踏まえて、ケースブックをゼロから作る段階へと入っていきました。イラク、東ティモール、シリア、ミャンマーの4つの紛争を扱う2・3人のグループに分かれ、グループ内・グループ間のディスカッション、教員・TAからのフィードバックを繰り返し、その最終成果を第12回で報告しました。改訂作業の段階に比べて、事例(紛争)間の関係にも目を向けるグループが多くなるなど、確かな成長が感じられました。なお、第7回では、紛争の防止策(平和政策)について、理論的な知見を学びました。

まとめーケースブックづくりから学んだこと(第13回)

各自がケースブックづくりから学んだことについてふりかえりました。また、来セメスター以降のケースブックの授業をよりよくしていくための方法を検討しました。

4.受講者の感想

- 前後に起こった異なる紛争間の関係を学ぶことができて印象深かった。大局的な視点・細かい視点を両方持ち合わせてバランス感覚を持ってまとめることが重要だと感じた。個人的には時代背景であったり、前後の紛争とのつながりといった大きな視点でものを捉えるのが好きで、どちらかというと細かい点は見逃しがちであるため、自分の思考のくせを知ることができ大きな発見になったと思う。

- 紛争を考えるとき、どんなに複雑な紛争を考える上でも、5W1Hに立ち返ることで整理することができることを学んだ。

- 紛争の分析の手法(5W1H)を今後も活用できると感じました。

- 担当した紛争について周囲の人に説明を行う上で具体例を挙げながら詳細に述べられるほど学べたので人生の経験としてためになった。

- ミクロレベルから多面的に把握するために、今後は社会心理的な側面(憎悪の増長など)を勉強したい。

お問合せ先

教養教育高度化機構 アクティブラーニング部門(担当:中村長史) dalt[at]kals.c.u-tokyo.ac.jp

全学自由研究ゼミナール/高度教養特殊演習「国際紛争ケースブックをつくろう」(2020年度Aセメスター)の授業の様子を紹介します。今セメスターが初めての開講となりましたが、受講者は11名(1年生1名、2年生3名、3年生4名、4年生2名、修士1年生1名)でした。全回オンライン授業(ZOOMミーティングを利用)となりました。

担当教員:中村長史(総合文化研究科・教養学部附属教養教育高度化機構)

担当TA:由地莉子(教養学部教養学科国際関係論コース)

-300x129.jpg) ガイダンスーケースブックづくりから学べること(第1回)

国際紛争に関するケースブックをクラス全体でつくることで学べることを考えました。担当する紛争の5W1H、すなわち主体(who)、争点(why)、時期区分(when)、民族・宗教・政治体制・経済状況(where)、当事者・第三者の行動(what&how)について正確に理解するために複数の文献・資料にあたって丁寧に情報収集をするのはもちろんのこと、他の紛争を担当するクラスメイトとの意見交換を通じて、紛争間の関係性や前例が後例に与える影響についても学べることを確認しました。

ケースブックの改訂(第2回~第7回)

いきなりケースブックをゼロから作ることは難しいので、まずは練習として、教員の方で概略のみを記したものを作り、その改訂から始めることにしました(今年度が初めての開講のため、教員の方で「たたき台」を準備したわけですが、次年度以降は、前年度までの授業で作成されたものを改訂していくことを予定しています)。ソマリア、ルワンダ、ボスニア、アフガニスタン、リビアの5つの紛争を扱う2・3人のグループに分かれ、グループ内・グループ間のディスカッション、教員・TAからのフィードバックを繰り返し、ケースブックの改訂を進めていきました。第7回では、グループごとに、その最終成果を報告しました。

なお、第3回には、国際連合政務・平和構築局 政務官の高橋尚子氏がゲスト講師としてお越しくださり、国連事務局における紛争の分析方法について紹介してくださいました。国連に研究・キャリア上の関心を有する学生が多くいることもあり、画面越しとはなりましたが、活発な質疑応答がなされました。

ケースブックの新規作成(第8回~第12回)

改訂作業で学んだことを踏まえて、ケースブックをゼロから作る段階へと入っていきました。コソボ、イラク、シリア、イエメンの4つの紛争を扱う2・3人のグループに分かれ、グループ内・グループ間のディスカッション、教員・TAからのフィードバックを繰り返し、その最終成果を第12回で報告しました。改訂作業の段階に比べて、事例(紛争)間の関係にも目を向けるグループが多くなるなど、確かな成長が感じられました。

まとめーケースブックづくりから学んだこと(第13回)

各自がケースブックづくりから学んだことについてふりかえりました。また、来セメスター以降のケースブックの授業をよりよくしていくための方法を検討しました。

ガイダンスーケースブックづくりから学べること(第1回)

国際紛争に関するケースブックをクラス全体でつくることで学べることを考えました。担当する紛争の5W1H、すなわち主体(who)、争点(why)、時期区分(when)、民族・宗教・政治体制・経済状況(where)、当事者・第三者の行動(what&how)について正確に理解するために複数の文献・資料にあたって丁寧に情報収集をするのはもちろんのこと、他の紛争を担当するクラスメイトとの意見交換を通じて、紛争間の関係性や前例が後例に与える影響についても学べることを確認しました。

ケースブックの改訂(第2回~第7回)

いきなりケースブックをゼロから作ることは難しいので、まずは練習として、教員の方で概略のみを記したものを作り、その改訂から始めることにしました(今年度が初めての開講のため、教員の方で「たたき台」を準備したわけですが、次年度以降は、前年度までの授業で作成されたものを改訂していくことを予定しています)。ソマリア、ルワンダ、ボスニア、アフガニスタン、リビアの5つの紛争を扱う2・3人のグループに分かれ、グループ内・グループ間のディスカッション、教員・TAからのフィードバックを繰り返し、ケースブックの改訂を進めていきました。第7回では、グループごとに、その最終成果を報告しました。

なお、第3回には、国際連合政務・平和構築局 政務官の高橋尚子氏がゲスト講師としてお越しくださり、国連事務局における紛争の分析方法について紹介してくださいました。国連に研究・キャリア上の関心を有する学生が多くいることもあり、画面越しとはなりましたが、活発な質疑応答がなされました。

ケースブックの新規作成(第8回~第12回)

改訂作業で学んだことを踏まえて、ケースブックをゼロから作る段階へと入っていきました。コソボ、イラク、シリア、イエメンの4つの紛争を扱う2・3人のグループに分かれ、グループ内・グループ間のディスカッション、教員・TAからのフィードバックを繰り返し、その最終成果を第12回で報告しました。改訂作業の段階に比べて、事例(紛争)間の関係にも目を向けるグループが多くなるなど、確かな成長が感じられました。

まとめーケースブックづくりから学んだこと(第13回)

各自がケースブックづくりから学んだことについてふりかえりました。また、来セメスター以降のケースブックの授業をよりよくしていくための方法を検討しました。

1.授業概要

国際社会で生じる問題は、自然現象ではなく社会現象である以上、一人一人の力によっ てわずかながらでも良くすることもできるし、さらに悪くしてしまうこともあります。本学の学生には、この点を意識し、自分の頭で国際問題の解決策を考えられるようになってほしいと考えています。 そこで、この授業では、複数の国際紛争の経緯や構図、原因等について調査し、最終的にケースブックを作成することを目指しました。その過程で、ある国際紛争に対する見方は決して一様ではないことに気づき、できる限り客観的に各紛争を捉えるための方法を習得することを期待しました。2.授業の目的・到達目標

目的 本講義で学んだ国際紛争の経緯や構図、原因等に関する知識を使いこなして、国際紛争の発生や激化を防ぐ策を自分の頭で考えられるようになる。 到達目標 ①国際紛争に関する資料・文献を適切に収集できる【成果物で評価】 ②国際紛争の経緯を説明できる【成果物で評価】 ③国際紛争の構図を説明できる【成果物で評価】 ④国際紛争が発生・激化の原因を説明できる【成果物で評価】 ⑤国際紛争の発生・激化を防ぐ策について、選択肢を複数挙げて⽐較衡量したうえで、妥当と考えられるものを説得的に示すことができる【成果物で評価】3.授業の流れ

授業スケジュール-300x129.jpg) ガイダンスーケースブックづくりから学べること(第1回)

国際紛争に関するケースブックをクラス全体でつくることで学べることを考えました。担当する紛争の5W1H、すなわち主体(who)、争点(why)、時期区分(when)、民族・宗教・政治体制・経済状況(where)、当事者・第三者の行動(what&how)について正確に理解するために複数の文献・資料にあたって丁寧に情報収集をするのはもちろんのこと、他の紛争を担当するクラスメイトとの意見交換を通じて、紛争間の関係性や前例が後例に与える影響についても学べることを確認しました。

ケースブックの改訂(第2回~第7回)

いきなりケースブックをゼロから作ることは難しいので、まずは練習として、教員の方で概略のみを記したものを作り、その改訂から始めることにしました(今年度が初めての開講のため、教員の方で「たたき台」を準備したわけですが、次年度以降は、前年度までの授業で作成されたものを改訂していくことを予定しています)。ソマリア、ルワンダ、ボスニア、アフガニスタン、リビアの5つの紛争を扱う2・3人のグループに分かれ、グループ内・グループ間のディスカッション、教員・TAからのフィードバックを繰り返し、ケースブックの改訂を進めていきました。第7回では、グループごとに、その最終成果を報告しました。

なお、第3回には、国際連合政務・平和構築局 政務官の高橋尚子氏がゲスト講師としてお越しくださり、国連事務局における紛争の分析方法について紹介してくださいました。国連に研究・キャリア上の関心を有する学生が多くいることもあり、画面越しとはなりましたが、活発な質疑応答がなされました。

ケースブックの新規作成(第8回~第12回)

改訂作業で学んだことを踏まえて、ケースブックをゼロから作る段階へと入っていきました。コソボ、イラク、シリア、イエメンの4つの紛争を扱う2・3人のグループに分かれ、グループ内・グループ間のディスカッション、教員・TAからのフィードバックを繰り返し、その最終成果を第12回で報告しました。改訂作業の段階に比べて、事例(紛争)間の関係にも目を向けるグループが多くなるなど、確かな成長が感じられました。

まとめーケースブックづくりから学んだこと(第13回)

各自がケースブックづくりから学んだことについてふりかえりました。また、来セメスター以降のケースブックの授業をよりよくしていくための方法を検討しました。

ガイダンスーケースブックづくりから学べること(第1回)

国際紛争に関するケースブックをクラス全体でつくることで学べることを考えました。担当する紛争の5W1H、すなわち主体(who)、争点(why)、時期区分(when)、民族・宗教・政治体制・経済状況(where)、当事者・第三者の行動(what&how)について正確に理解するために複数の文献・資料にあたって丁寧に情報収集をするのはもちろんのこと、他の紛争を担当するクラスメイトとの意見交換を通じて、紛争間の関係性や前例が後例に与える影響についても学べることを確認しました。

ケースブックの改訂(第2回~第7回)

いきなりケースブックをゼロから作ることは難しいので、まずは練習として、教員の方で概略のみを記したものを作り、その改訂から始めることにしました(今年度が初めての開講のため、教員の方で「たたき台」を準備したわけですが、次年度以降は、前年度までの授業で作成されたものを改訂していくことを予定しています)。ソマリア、ルワンダ、ボスニア、アフガニスタン、リビアの5つの紛争を扱う2・3人のグループに分かれ、グループ内・グループ間のディスカッション、教員・TAからのフィードバックを繰り返し、ケースブックの改訂を進めていきました。第7回では、グループごとに、その最終成果を報告しました。

なお、第3回には、国際連合政務・平和構築局 政務官の高橋尚子氏がゲスト講師としてお越しくださり、国連事務局における紛争の分析方法について紹介してくださいました。国連に研究・キャリア上の関心を有する学生が多くいることもあり、画面越しとはなりましたが、活発な質疑応答がなされました。

ケースブックの新規作成(第8回~第12回)

改訂作業で学んだことを踏まえて、ケースブックをゼロから作る段階へと入っていきました。コソボ、イラク、シリア、イエメンの4つの紛争を扱う2・3人のグループに分かれ、グループ内・グループ間のディスカッション、教員・TAからのフィードバックを繰り返し、その最終成果を第12回で報告しました。改訂作業の段階に比べて、事例(紛争)間の関係にも目を向けるグループが多くなるなど、確かな成長が感じられました。

まとめーケースブックづくりから学んだこと(第13回)

各自がケースブックづくりから学んだことについてふりかえりました。また、来セメスター以降のケースブックの授業をよりよくしていくための方法を検討しました。

4.受講者の感想

- 紛争の記述というのは、あらゆる点において政治性を伴うものだということを痛感しました。犠牲者数、取り上げるアクターの扱い(主体とするか、介入主体とするか等)などに関しても、書き手の価値観が図らずも反映されることは否めないように思います。したがって、報道のみならず学術論文などから情報を得る際にも常に上記の点に留意しながら分析を心掛けたいと考えています。

- 前史・社会構造が紛争発生の素地を作っている場合が多いことや、紛争を始めるのは簡単だが終わらせるのは困難なことを学んだ。

- 他者が読むことを想定している点では論文と似ているものの、一読して紛争構図が掴めるように要点に絞って記述する作業はむしろかなりの労力を要しますが、だからこそ情報収集及び取捨選択の方法に関しては一定のスキルが身についたように感じます。また、他班のケースブックとの関連を意識することにより、自ずと自分が記述している紛争へのアナロジーを見出したり、前例の後例への影響を発見したりすることができたため大きな学習効果があったと思います。

- 一つのケースブックを作るのに時間がかかる分複数の紛争について調べることは難しいですが、この授業のように複数グループでお互いに学び合うことでその欠点もカバーできると思いました。

- 一人で学ぶよりもはるかに作業効率や吸収が良かったと感じます。誰かとお互い助け合ってチェックし合いながら一つの紛争について学んでいくことで、自分では気づかなかった論点や情報までカバーできました。ただ受け身で情報を得るのではなく自分たちで整理してケースブックを作るという経験は、紛争理解にはかなり効果的なのではないかと感じました。